炮火撕裂长空,硝烟遮蔽朝阳。在那条被冰雪覆盖的异国山岭上,一群年轻的身影正迎着枪林弹雨冲锋。他们当中,有人是江南水乡的教书先生,有人是黄土高坡的农家子弟,有人离别了新婚的妻子,有人放弃了城市的安稳。而此刻,他们只有一个共同的名字——中国人民志愿军战士。

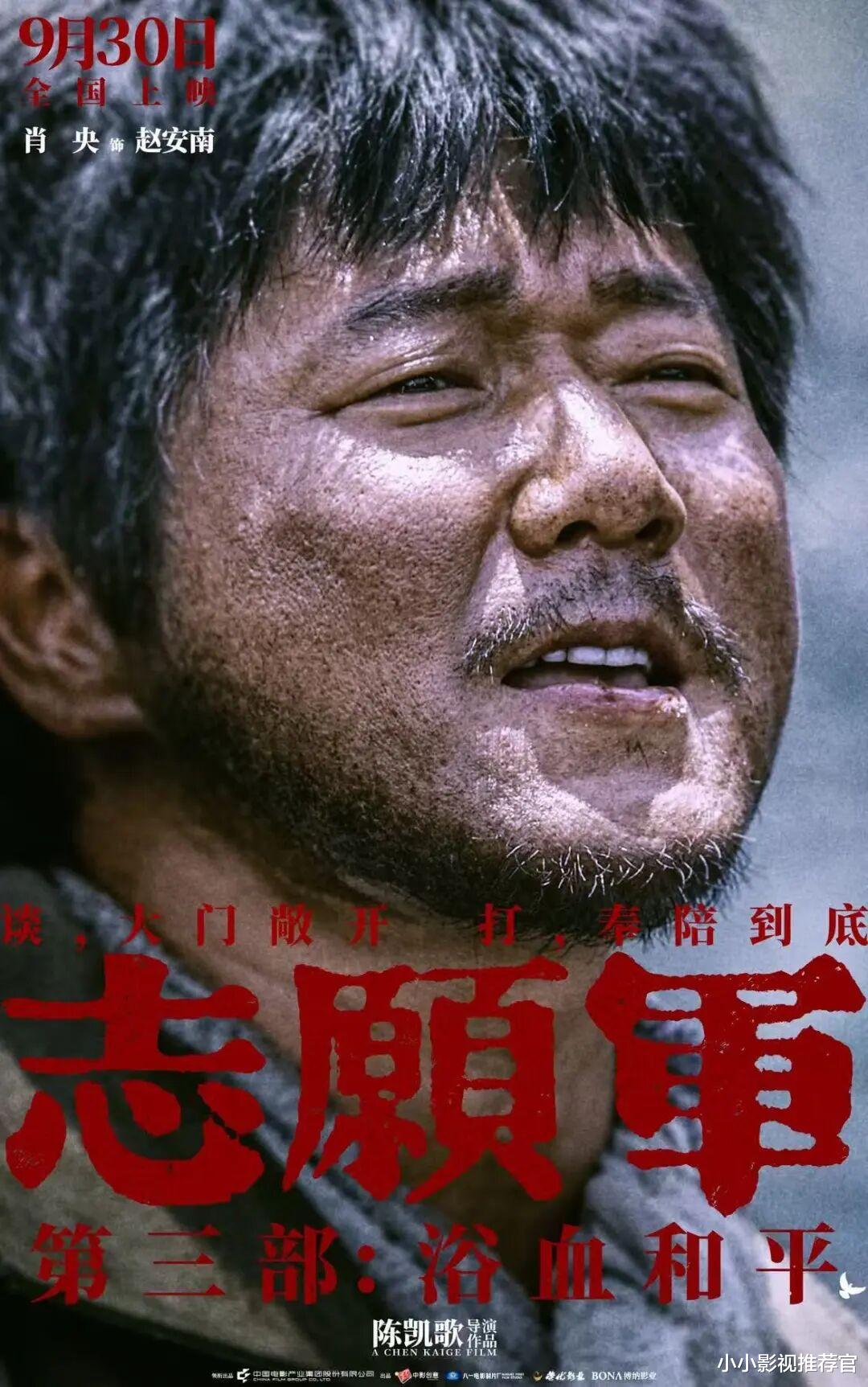

电影《浴血和平》正是从这样一个极具张力的场景开篇,将观众瞬间拉回那个战火纷飞的年代。但与传统战争片不同的是,导演并未沉溺于宏大的战争场面,而是将镜头对准了那些被历史洪流裹挟的个体,通过他们的眼睛,凝视战争与人性的复杂交织。

影片以三条平行又交错的时间线展开叙事:1950年冬的朝鲜战场,1978年的和平建设时期,以及当下的新时代。这种跨越七十年的叙事结构,本身就构成了一场关于记忆与遗忘、牺牲与传承的深刻对话。在战场上,连长李向阳怀揣着家乡的泥土,却在异国的冻土上流尽了最后一滴血;卫生员林小雪用纤细的双手从死神手中抢夺生命,自己却永远留在了十八岁的年华;指导员赵永年在战壕里为战士们朗读家书,直到弹片夺走他的声音。这些个体命运的破碎与缝合,共同编织出一幅超越意识形态的、关于爱与失去的人类图景。

《浴血和平》最令人震撼之处,在于它对“英雄”这一概念的解构与重塑。影片中的志愿军战士不是天生无畏的战斗机器,而是有血有肉的普通人。他们会恐惧,会思念,会在深夜因想家而偷偷哭泣。但当使命召唤,这些普通人身上迸发出的勇气与担当,恰恰构成了最动人的英雄主义篇章。影片中有一个令人泪目的场景:一名小战士在冲锋前将母亲的信贴在胸口,轻声说:“娘,儿子不孝了。”然后义无反顾地跃出战壕。这种对人性弱点的坦诚呈现,非但没有削弱英雄的形象,反而让他们的牺牲显得更加珍贵而沉重。

影片的英文片名“Blood for Peace”直白而残酷地揭示了战争与和平的辩证关系——和平从不廉价,它是用最昂贵的鲜血换来的礼物。导演通过精妙的视觉语言强化了这一主题:战场上飞溅的鲜血与和平年代飘扬的红旗形成色彩呼应;震耳欲聋的炮火声与新时代校园的朗朗读书声构成听觉对比。这些影像的并置不断叩问着观众:我们今日享有的和平,其代价究竟是什么?

在影片的中段,一段长达二十分钟的战场戏堪称中国战争电影的新里程碑。导演摒弃了华丽的特效与快速的剪辑,转而采用近乎纪实的长镜头,让观众如临其境地感受战争的混乱、漫长与残酷。没有英雄式的单枪匹马,只有协同作战的团队;没有戏剧性的绝地反击,只有艰苦卓绝的阵地争夺。这种反类型化的处理,使得《浴血和平》脱离了传统战争片的窠臼,升华为对战争本质的哲学思考。

影片并未止步于对历史的回溯,更着力探讨了历史记忆在当代社会的传承与嬗变。在1978年的故事线中,幸存的老兵王长贵回到建设中的祖国,却发现战争的记忆正被快速发展的时代逐渐淡忘。他在课堂上讲述战友的故事,学生们却更关心未来的生计。这种代际之间的理解鸿沟,折射出后战争时代更为复杂的精神困境——当亲历者老去,我们该如何记住那些没有归来的灵魂?

而在当下的故事线里,王长贵的孙女作为一名年轻的历史学者,通过爷爷的日记重新发现了那段被尘封的历史。她在数字化时代用新的方式讲述老故事,在网络上发起“寻找最可爱的人”活动,让志愿军精神在新的语境下获得重生。这条叙事线索巧妙地回应了当代观众的困惑:在和平已久的日子里,我们该如何与那段血与火的历史对话?

《浴血和平》的深刻之处还在于,它并未将敌人简单妖魔化。影片中有一个意味深长的场景:在战斗间歇,中美两军的士兵同时望着同一轮明月,思念着远方的家人。这一镜头超越了敌我对立,回归到普遍人性的高度,暗示着战争的悲剧性在于它让人与人相互残杀,而本质上,所有人都渴望和平与团圆。

影片结尾,年迈的王长贵在战友墓前放置了一捧从祖国带来的泥土,轻声说:“兄弟们,咱们的鲜血没有白流,祖国现在很好。”随后镜头缓缓拉升,从墓地延伸到繁华的城市景象,再到无垠的和平天空。这一史诗般的镜头运动,完成了从个体到集体、从过去到现在、从牺牲到收获的情感升华。

《浴血和平》不是一部歌颂战争的电影,恰恰相反,它通过最真实地呈现战争的残酷,来表达对和平最深刻的渴望。它告诉我们,真正的勇气不是不害怕,而是明知恐惧却依然前行;真正的和平不是理所当然,而是需要每一代人用心守护的珍贵礼物。

在当下这个并不安宁的世界,《浴血和平》的出现具有特别的现实意义。它提醒我们,和平的阳光下依然有阴影徘徊,而那些长眠于异国他乡的英灵,他们的牺牲与抉择,依然在叩问着每一个享受和平的人:我们是否配得上他们的付出?我们是否珍惜了他们用生命换来的今天?

这部电影不仅是对历史的缅怀,更是对未来的期许。它如同一座银幕上的纪念碑,镌刻着那些为和平浴血的灵魂,也映照出我们这一代人的责任与担当——在和平的日子里,不忘历史的重量;在幸福的生活中,传承那份最朴素也最伟大的爱:对祖国的爱,对人民的爱,对和平的爱。