一九四九年九月二十五日清早,香山石阶刚被露水打湿,一封电报摆在主席书案上:贺子珍和妹妹贺怡,带着李敏、毛岸青,自沈阳乘车南下,两日内可达北平。

主席放下手中的钢笔,望向西山云影,声音低缓却坚定:“孩子们该回到父亲身边。”身旁工作人员记下嘱咐,旋即飞报各方,交代沿线务必协助通行。

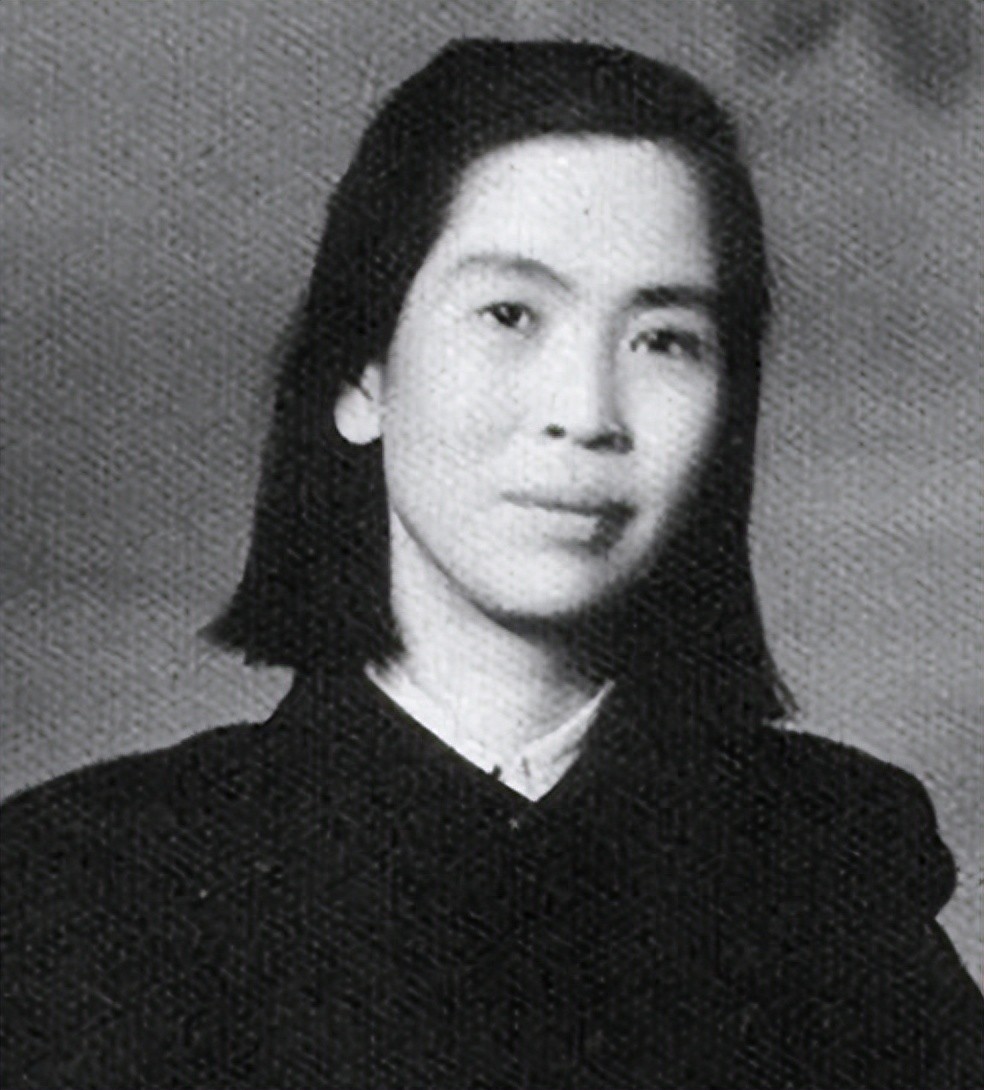

与此同时,京哈线上,车轮咣当,车厢里弥漫着煤烟和挂炉茶水的味道。贺子珍坐在硬座上,捧着一张旧照——她与润之在乌江边的合影,目光温和又复杂。

列车驶过山海关,一阵急促刹车打破了节奏。两名身着粗呢中山装的干部上车核对证件,随即宣布:“根据组织决定,你们不能进京,请改赴上海。”话锋冷硬,不容分辩。

贺怡忍不住顶了句:“主席让我们来的!”对方只回一句:“文件在此,多说无益。”汽笛哀长,两姐妹被请下车,北行的车灯很快消逝在晨雾中。

消息当晚回到香山。正同主席商议工作的陈毅抬眼见他神色微沉,忙放软语调。主席淡淡说道:“把人照顾好,开销从我的稿费支。”陈毅立正回答:“一定安排妥当。”

上海市委迅速行动。两位客人被安顿在静安一处小楼,每月津贴、医药、警卫一应俱全。外界只知她们受优待,却没人看见推窗时那一抹失落神情。

要读懂这纸“阻京令”,必须把时间回拨。早在三七年,延安窑洞里一场争执,使这对曾共闯雪山草地的夫妻走向分岔。随后贺子珍赴苏联疗伤、求学,一去九年。

莫斯科岁月里,她带着体内十余块弹片与终日思乡的心。收到三九年周恩来转来的信——“以后我们只是同志”——她悄悄抹泪,却依旧记住信尾的祝愿:“望好好学习。”

抗战胜利后,她经东北局安排重返祖国,从事工会工作。直到主席提出“把孩子接来身边”,久违的希望重新点燃,她才决意北上,与昔日伴侣见上一面。

计划受阻并未打乱上海的妥善照料。市里给她配医师、供给特需,组织关系也编入市委,工资由中央拨款兑现。生活安稳,心事难平,这才是真实写照。

一九五九年七月,庐山会议间隙,主席忽对秘书说想见旧人。电报飞往黄浦江畔,贺子珍应邀来山。细雨中相对,言辞寥寥;临别时她顺手带走桌上三瓶安眠药,只说一句:“夜里别多吃。”

自此再无相聚。七六年九月,主席病逝北方。听闻噩耗,她在上海寓所挂起遗像,亲手覆黑纱,整夜无言。大女儿李敏记得,那段时日母亲常对着照片轻声啜泣。

一九七九年获准瞻仰遗容,她坐着轮椅移到水晶棺前,眼里含泪,小声唤了句“润之”,随行人员几乎没听清,却都懂那句呼唤穿越了半个世纪的硝烟。

一九八四年春,她病逝华东医院。火化时发现几块卷曲铁片,正是一九三五年贵州盘县空袭留下的弹片。它们陪她闯雪山,也陪她走完人生。

列车被拦、命运改道、关怀依旧,历史常用悖论书写个人。贺子珍的京城之门在山海关前关闭,却在岁月深处留下一个疑问:假如那次顺利入京,结局会否不同?无法追问。能确知的,只有主席那句承诺仍在档案中安然存放——“费用从我的稿费里支”。