给石匠磕个头要花一千两?这听起来像天方夜谭,但在乾隆年间的紫禁城里,这竟成了送命的导火索。你敢信吗?一个查办贪腐的英雄,最后因为少报了九千两银子,就被皇帝赐了自尽。这操作,是不是比现在最狗血的电视剧还离谱?

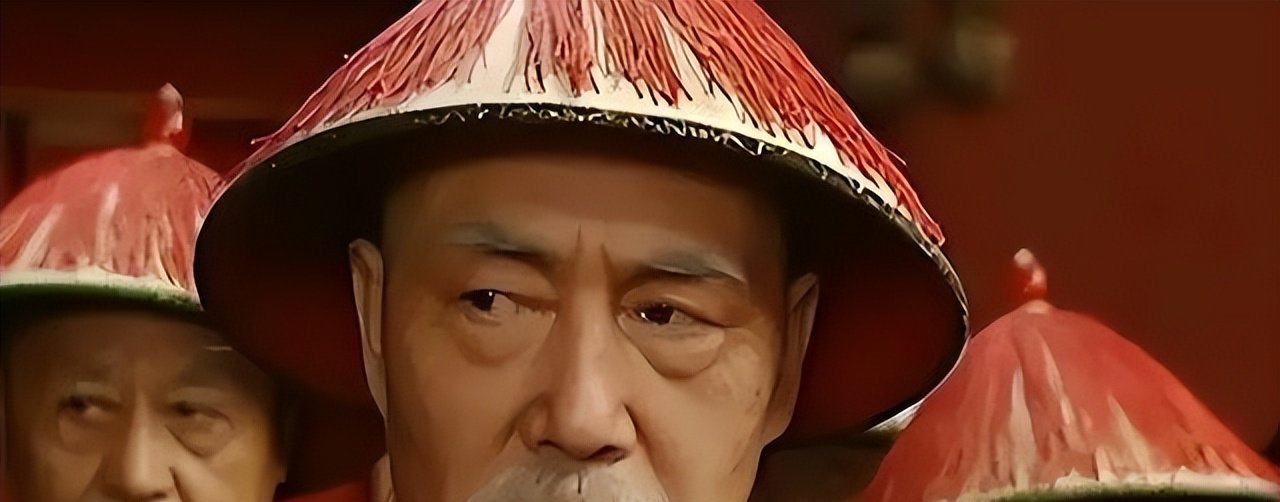

话说回来,乾隆六年那会儿,紫禁城里发生了一件特别微妙的事儿。三十岁的乾隆帝,就那么盯着跪在地上的九门提督鄂善,脸上看不出喜怒。只扔下一句话:"这事儿,你要实说,朕便宽办;若有一字虚言,定不轻饶。"啧啧,这哪里是问话,分明是挖坑等着人跳啊!

鄂善那会儿心里估计都快跳出嗓子眼了。他琢磨了半天,心想皇帝既然这么问,肯定是有所耳闻,彻底赖账是不行了,得认一点,显得自己诚实。于是他磕了个头,咬着牙说:"奴才...确实收了一千两。"这话一出口,我估计他后背的冷汗都湿透衣襟了。

你猜怎么着?这句话直接把他的命给交代了。要知道,几个月前的鄂善可是大红大紫,刚被皇帝赐了"紫禁城骑马"的特权,是满朝文武都敬畏的"反腐斗士"。谁能想到,把他从云端拽下来的,竟然是半年前北京城那场荒唐至极的石匠葬礼。

本来想从乾隆五年秋天说起,但又觉得太远了。还是直接跳到那个叫俞君弼的包工头身上吧。这人是个石匠起家,但不是一般的石匠,是给皇家干工程的,手里攒下了几十万两银子。这老头一蹬腿,他那个倒插门女婿许秉义就动了歪心思。为了独吞这笔巨款,压住族里其他想分钱的亲戚,许秉义想了个绝招:办一场超高规格的葬礼,把朝廷大员都请来站台,吓死那帮穷亲戚。

问题来了,朝廷大官凭什么给你一个石匠磕头?简单,砸钱呗!许秉义那是真舍得下本。内阁学士许王猷,拿了银子直接披麻戴孝去主持葬礼;六部尚书、侍郎这些"九卿"级别的高官,排着队去俞家吊嗓子哭丧。甚至连当朝首辅、配享太庙的张廷玉,虽然人没去,但也收了礼,名帖赫然摆在灵堂最显眼的位置。

那时候北京城的老百姓都看傻了。一个修房子的死了,满朝文武去哭灵,这哪里是办丧事,分明是用银子把大清的官场买了个底掉。说实话,我读到这儿的时候,第一反应是:这得是多离谱啊!一个石匠的葬礼,比很多正经官员的排场还大。

这事儿很快就传到了乾隆耳朵里。那时候乾隆刚登基五年,正是年轻气盛、想干一番大事业的时候。一听这事儿,气得把茶杯都摔了。堂堂朝廷命官,为了几两银子给个工匠下跪,这大清的脸面还要不要了?皇帝一怒,马上点将。他选中的就是九门提督鄂善。

鄂善那时候可是乾隆的心腹,办事相当利索。他接旨后雷厉风行,把涉案的官员抓了一大批。内阁学士许王猷被革职,那个搞事情的女婿许秉义直接判了斩立决。案子办得漂亮,乾隆很高兴,觉得鄂善这人能处,有事真上。

可谁也没想到,这剧情反转得比翻书还快。就在大家以为这事儿翻篇了的时候,御史仲永檀突然上了一道密折。这折子内容很简单,就说了一件事:负责查办俞家案子的鄂善,在查抄家产的时候,私下收了俞家孙子的一万两银子,答应保俞家平安。

这就有意思了。抓贪官的人,自己就是最大的贪官。坦白讲,这事儿背后其实没那么简单。这不仅仅是一万两银子的事,而是朝廷里满汉两党的"神仙打架"。鄂善是满洲大佬鄂尔泰的亲信,而举报他的仲永檀,背后站的是汉臣领袖张廷玉。这是项庄舞剑,意在沛公啊!

乾隆是多精明的人,一眼就看穿了这背后的猫腻。但他没有马上发作,而是先开了个会,把水搅浑,看着这两派人马互相撕咬。等火候差不多了,他才单独召见了鄂善。这就回到了开头那一幕。

乾隆手里其实早就掌握了确凿证据——那一万两银子的银票存根。他给鄂善机会,是在试探他的忠诚度。如果鄂善痛痛快快承认:"我有罪,我拿了一万两。"乾隆看在他以前的功劳和满洲老臣的面子上,加上为了平衡张廷玉的势力,大概率会从轻发落,顶多革职流放,保条命没问题。

可鄂善偏偏选了最蠢的一条路:避重就轻。他承认拿了钱,但只承认拿了一千两。这个数字把乾隆彻底激怒了。拿一万两是贪,只认一千两是奸。在皇帝面前玩心眼,这不仅是贪婪,更是藐视皇权,是把皇帝当傻子耍。

那一瞬间,鄂善在乾隆心里已经是个死人了。这哪里是少报了一个零的问题,这是性质变了。乾隆冷笑着把证据摔在鄂善脸上。前一秒还温和的皇帝,下一秒就露出了獠牙。

结局没什么悬念。鄂善被赐自尽。本来按照大清律例,受贿一千两罪不至死,但加上"欺君"这条,神仙也救不了他。那个在官场混了几十年的老油条,最后死在了自己的小聪明上。

这案子办完,朝廷里安静得可怕。满洲贵族鄂尔泰一派元气大伤,张廷玉一派也没讨着好,因为乾隆借着这个由头,把两边都敲打了一遍。那个死去的石匠俞君弼,大概做梦也想不到,自己的葬礼竟然成了大清朝政坛的一次大洗牌。他攒了一辈子的钱,不仅没保住子孙的富贵,反而成了送全家上路的催命符。

说到底,在这场权力的游戏中,无论是几万两身家的富商,还是位高权重的九门提督,都不过是皇权棋盘上的棋子。当你以为可以用钱买通规则的时候,其实只是把自己卖给了更大的权力。乾隆这一手,既杀了贪官,又震慑了权臣,还收回了人心。这一年,他才三十岁,帝王心术就已经玩得炉火纯青。

至于鄂善,直到脖子套进白绫的那一刻,可能还在后悔:早知道当初实话实说,是不是还能留个全尸?乾隆六年十二月,鄂善自尽的消息传出,京城那几天的雪下得特别大,把俞家门口那块曾经停满官轿的空地,盖得严严实实。

有时候我在想,如果鄂善当初选择了坦白,结局会不会不一样?或者说,在这个权力游戏中,真的有"安全"的选择吗?你怎么看?