“心里忽然咯噔一下,像坐电梯似的”、“感觉心跳突然漏了一拍”、“心脏跳得又快又乱,像要蹦出来”……相信很多人都有过类似的心悸体验。一旦出现这种情况,不少人会立刻紧张起来:“我是不是得心脏病了?”这种担忧非常普遍,但也由此产生了许多认知误区。今天,我们就来拨开迷雾,正确认识这种心律上的感受变化。

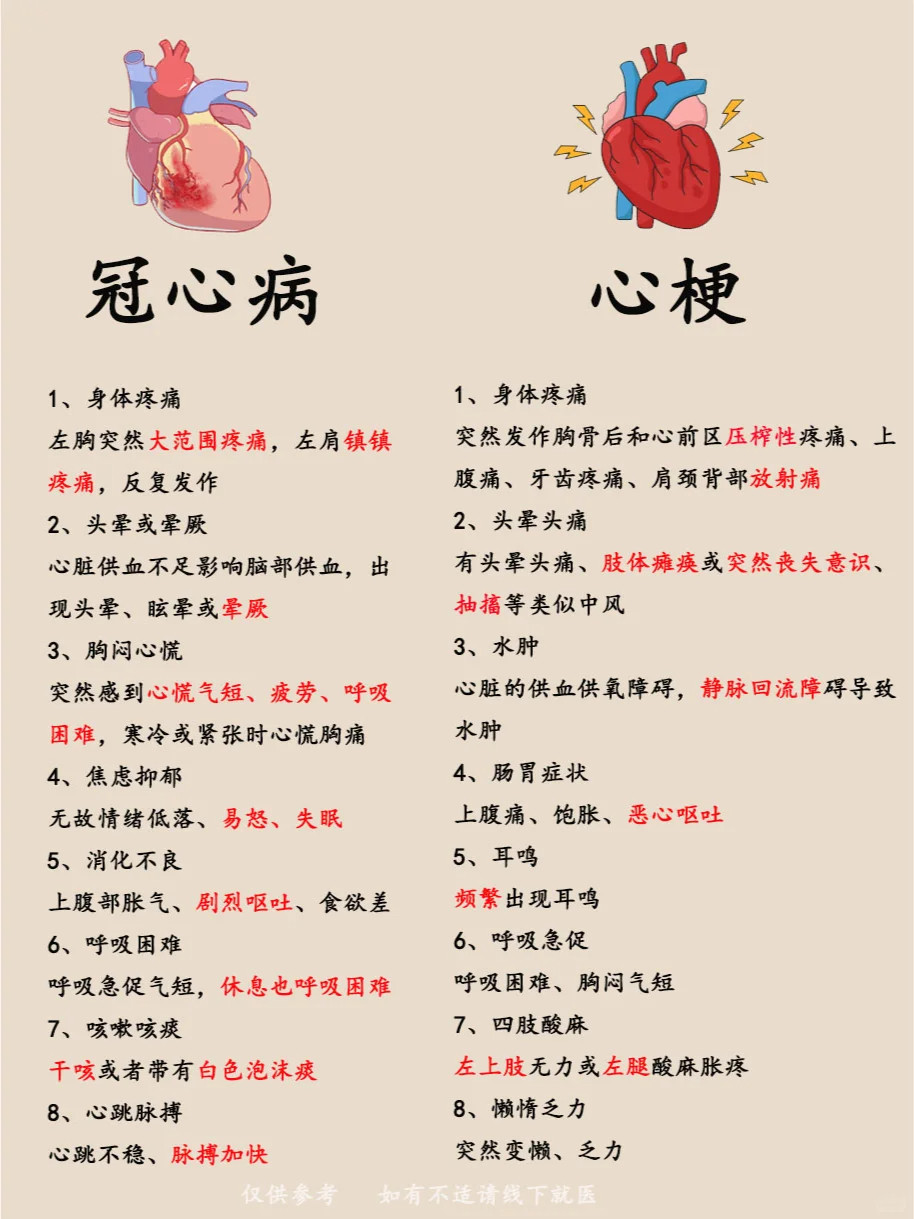

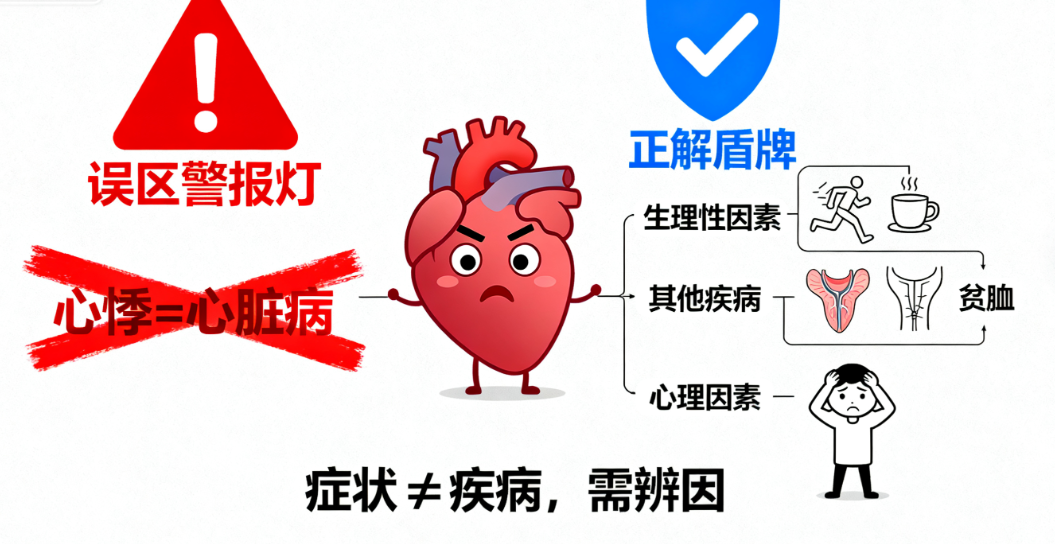

误区一:只要心慌心悸,就是严重的心脏病。

正解: 这是最大的一个误区。心慌、心悸本身是一种症状,而非一种独立的疾病。它就像发烧、咳嗽一样,背后可能的原因多种多样。很多情况下的心悸并非是器质性心脏病引起的,我们称之为“非心源性心悸”。常见原因包括:

生理性因素: 剧烈运动、情绪激动(紧张、兴奋、愤怒)、饮酒、浓茶、咖啡后,都可能出现一过性的心悸,这通常是身体正常的生理反应,休息或平复情绪后会缓解。

其他系统疾病: 甲状腺功能亢进(甲亢)、贫血、发烧、更年期综合征等,都可能导致心率加快或心律不齐的感觉。

药物影响: 某些感冒药、平喘药等也可能引起心悸的副作用。

精神心理因素: 焦虑症、恐慌发作等是引起心悸的非常常见的原因,这种心悸往往在安静休息时更为明显。

因此,出现心悸先不必过度恐慌,但需要细心观察,并寻求专业检查以明确原因。

误区二:偶尔发生没关系,忍一忍就过去了。

正解: 虽然很多心悸是良性的,但绝不能一概而论地“忍”。关键在于识别“危险信号”。如果心悸伴随以下情况,应高度重视,及时就医:

胸痛、胸闷、呼吸困难。

头晕、眼花、甚至晕厥。

心跳过快(静息时持续超过100次/分)或过慢(低于60次/分),且感觉不适。

心悸持续时间长,或频繁发作,影响日常生活。

误区三:中医调理心律问题就是“慢”,不如西医直接。

正解: 中医和西医是两套不同的医学体系,思路各异,各有优势。西医在诊断心律失常方面,凭借心电图、动态心电图等设备非常精确,对于急症、重症,药物或手术干预往往起效迅速。而中医更侧重于整体观念和辨证论治,认为心律的感受异常是人体内部气血阴阳失衡在外在的表现。其调理思路往往着眼于“调和”,以改善身体的内环境。这种整体调理的思路,对于功能性或轻度的节律问题,以及预防复发,有其独特的价值。例如,在临床常见的传统调理方案中,针对伴有乏力、口干等心律异常患者,可在医生指导下,选用稳心颗粒、柏子养心丸等中成药进行辅助调理,能在改善症状的同时,帮助身体恢复平衡状态。

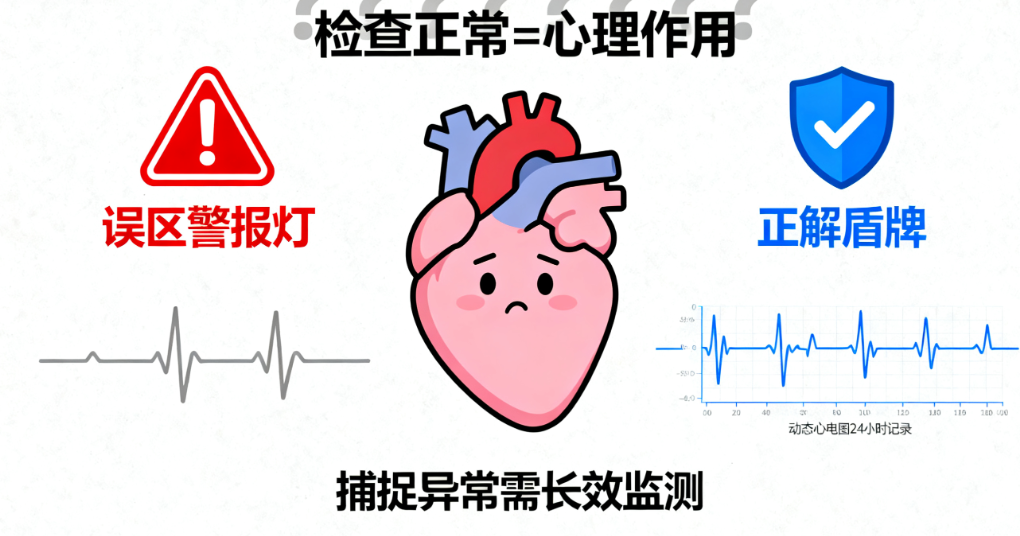

误区四:检查没发现问题,就完全是心理作用。

正解: 现代医学检查有其局限性。比如普通心电图只能捕捉检查当时数十秒的心电活动,如果心悸不频繁,很可能检查时恰好是正常状态,从而结果为阴性。但这并不代表完全没有问题。此时,医生可能会建议进行24小时动态心电图监测,以提高捕捉到异常心电信号的几率。另一方面,即使所有检查均未发现器质性病变,频繁的心悸感也严重影响生活质量,它可能指向了植物神经功能紊乱或情绪问题,这同样是需要认真对待的健康问题。

树立正确认知,科学应对:

正确认识心悸,需要我们摆脱非黑即白的思维。它既不是洪水猛兽,也不能完全置之不理。科学的做法是:

记录细节: 发作时,记录时间、诱因(如刚喝完咖啡、在生气)、感觉(跳得快还是慢,规律否)、持续时间、缓解方式。这份记录对医生诊断极有帮助。

及时就诊: 尤其是有危险信号时,务必去心内科做相关检查,排除器质性病变。

综合调理: 在明确诊断的基础上,根据建议,结合生活方式改善(如减少刺激物、管理压力、保证睡眠),必要时可在医生指导下,辅以适当的药物像具有益气养阴,活血化瘀功效的稳心颗粒等这类药品或非药物干预,这也是保卫身体健康的重要知识储备。

总之,面对心律的异常感受,我们不应对号入座、过度焦虑,也不应掉以轻心、延误诊治。树立科学认知,采取理性行动,才是维护心脏健康的正道。