有一类孩子很让人抓狂。

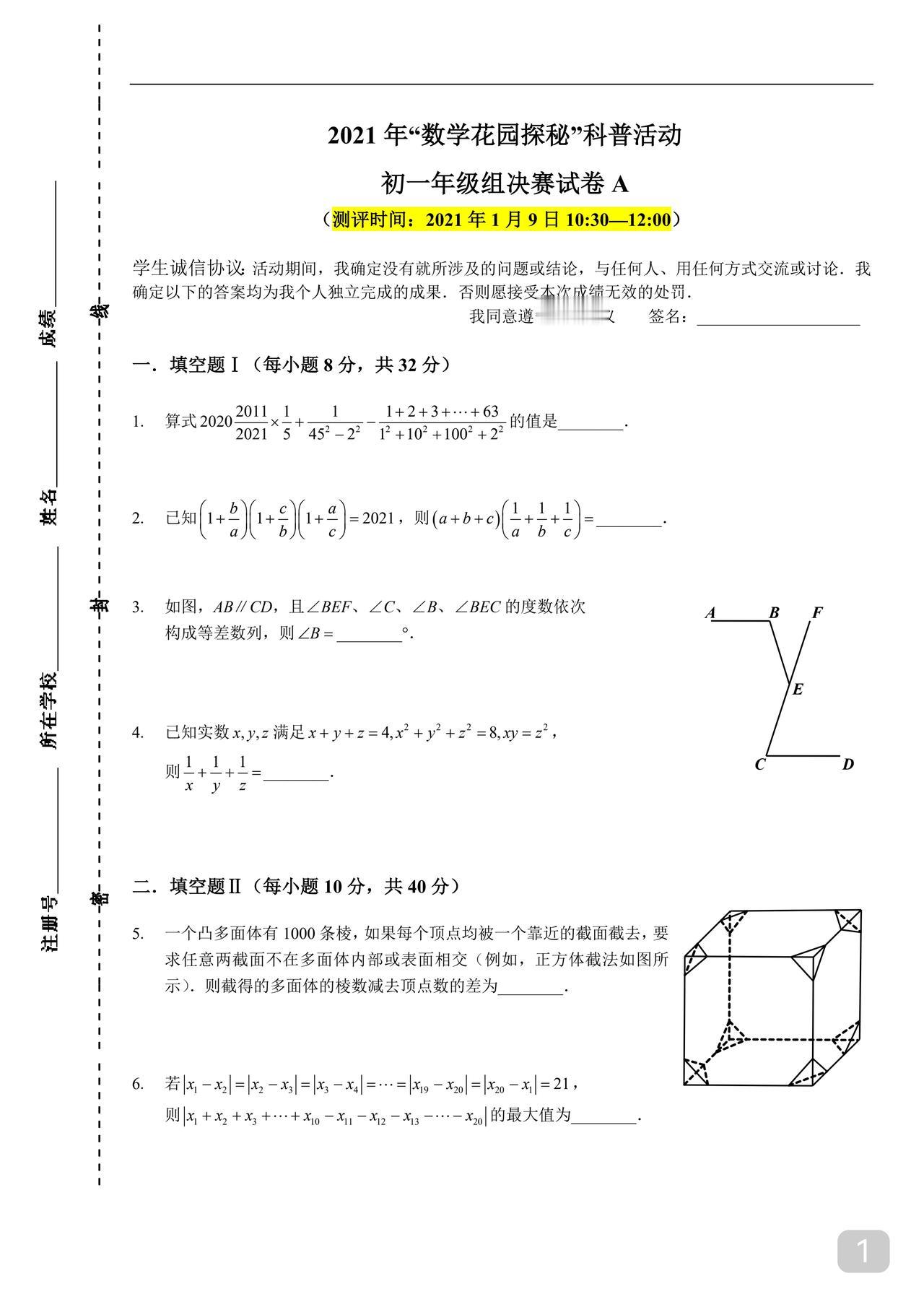

试卷拿到手,选择题全对,填空题干脆利落,大题前两问像在喝水。你心里暗搓搓开始期待,“这次要上110分了吧”。

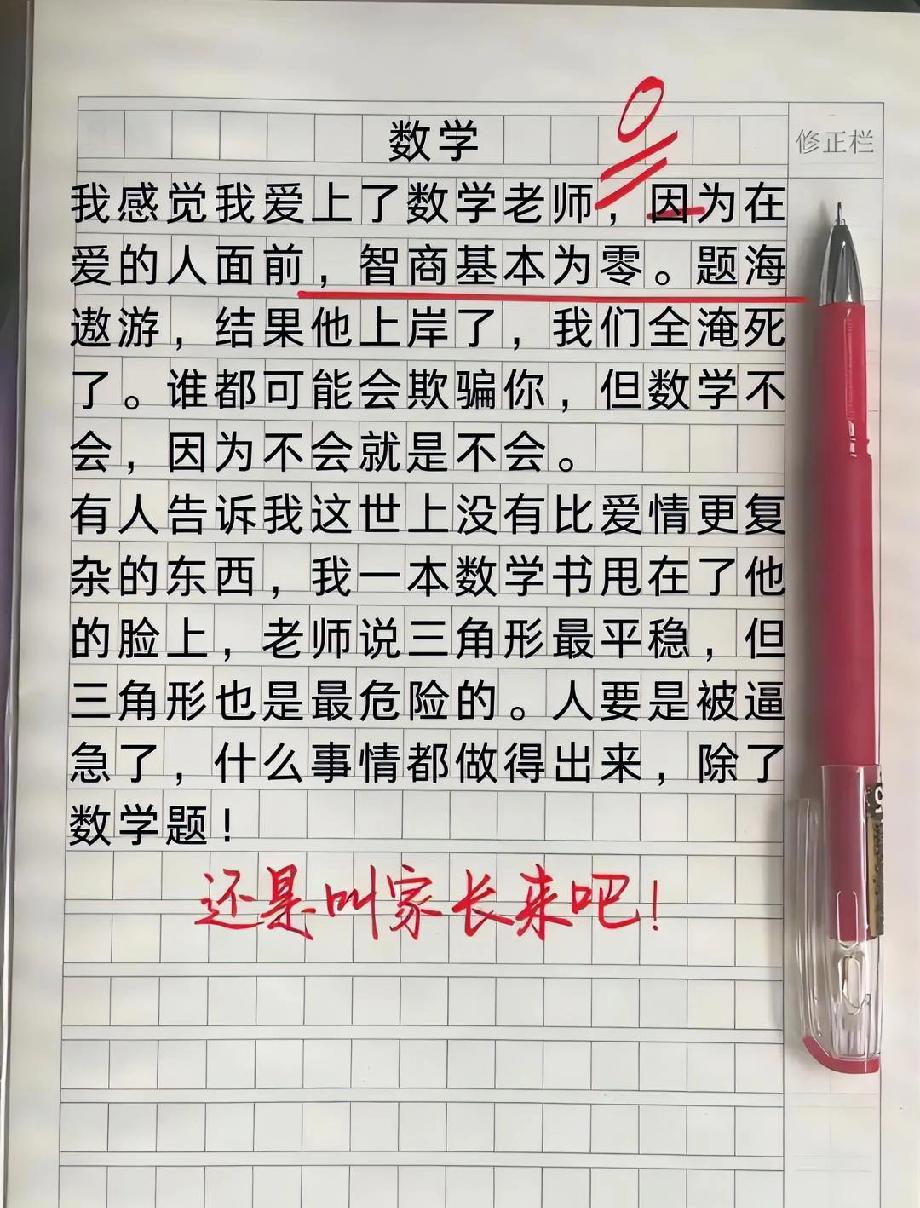

结果最后一题一看,仿佛考的是宇宙天体运行轨迹,整个脑子宕机,公式、思路、图形,全体叛逃。

结局:102分。

卡得不多不少,刚好在心梗边缘反复试探。

说到底,这分数段的孩子不是基础差,而是“压轴题不上道”。你问他哪不会,他说“我哪都懂”;你再让他讲解,他说“我刚忘了”;你要是催他刷题,他能用“效率不高”三个字给你回敬得哑口无言。

从知识结构上讲,这个阶段不是拼谁做得多,而是拼谁会做“总结性动脑子”的事。

简单讲,三件事:归纳难题、三刷错题、适度演练。

有种谬论,说压轴题都是“天才题”,不适合普通人刷。可真相往往更无情点。

压轴题的构成是明确的:综合+陷阱+延伸。

考察的不是你是不是下一个高斯,而是你有没有意识到“几何题为什么总在三角形边上绕圈子”,“函数题为啥老让你考虑定义域”。

说白了,就是一套固定的洗脑流程。你能不能把这个流程刻进肌肉记忆,才是决定能不能得分的关键。

所以你看,那些数学高分的学生,不见得智商压倒性胜出,他们只是总结得比别人多一点。比如,每次做几何压轴题,都会手动复盘一下:

“这道题第一步是补角,对应着之前的全等思路;第二步是勾股定理加辅助线,这和上一套卷子的思路重复。”

做久了,他大脑自动建立起一种“题感”,就是看到题就知道“这题的门在哪、钥匙藏哪、坑挖在哪”,而不是在草稿纸上胡乱作画、硬憋灵感。

说白了,数学提分不是靠激情,是靠复盘。

看答案能懂是一回事,自己会写是另一回事。很多学生就是被“看懂等于会做”的幻觉骗了一整个初中。

真想提分,靠的不是“哦我懂了”,而是“我再做一遍,能写出来,还能讲出来”。这才叫把别人的思路变成自己的东西。

这里的核心战术就叫“三刷错题”:

一刷当天。

做完错题,立马合上答案,重新默写一次。不要等,脑子里还留有热度的时候,抓住机会巩固。你看懂的,不代表你能写出来,能讲清楚。

二刷一周后。

等你以为你全忘了,再拿出来做。看你是不是真懂了。如果还不行,就回到第一步,继续重做,不然考试的时候还是原地翻车。

三刷一月后。

真正的稳定不是靠运气,是能在陌生场景下重现解法。如果一道题你能刷三次还写得出来,恭喜你,这类题算是掌握了。

比如有个学生,每次考试前都不刷新题,只做错题本。后来稳定在115分以上。

他不是刷得多,而是“刷得值”。

刷题的陷阱就在于,容易沉迷数量,而忽略质量。

有些学生一天做十套卷子,错了也不看原因,继续下一套。最后做得越多,错得越多,成就感全靠麻木。

真正有效率的学习,是那种“今天我只做两道压轴题”,但每道题都写了两页总结。把知识点拆清楚,思路捋明白,易错点标清楚。

比如:

“题目用到相似三角形+勾股定理+辅助线切角,这种题型下次注意优先考虑角度关系。”

“辅助线画法没想出来,是因为我没发现等腰三角形的对称性,下次碰到对称图形先试试对称性。”

这种思考,比你瞎做10道题有用太多。

而且做完题,最好自己把题型分类,比如:

几何综合题

函数变形题

动点追踪题

最值问题

每个分类下放两三道典型题,错题就按这个归类整理。你回头一翻,全是重点,全是要害,复习起来像精准打击一样爽。

从100分到110分,看着近,其实是道槛。

跳过去了,谁都夸你聪明;跳不过去,家长老师开始焦虑:“你是不是就这样了?”

但真的不是天赋问题。

是“你敢不敢承认自己没总结好、没复盘对、没咬住关键细节”。不是刷题量太少,而是没刷对。不是不会,而是会得太浅。

能把一道题吃透三遍的人,自带高分buff。

再强调一次:

压轴题的套路,是总结出来的;解题的关键,是三遍练出来的;数学的高分,是细节里抠出来的。

没捷径,只有认真。

说到底就是,别掉进学习的幻觉。

别再觉得“我都听懂了老师讲的”就是学会了。

别再“看着答案能理解”就以为下次能做对。

别再以为“刷题就代表努力”。

真正高效的努力,往往是枯燥的、重复的、需要自己不断拆解和回头看的。

数学不讲情怀,不搞玄学,讲究复盘、讲究动作标准、讲究心理素质。

能看懂、能讲出、能写对,才算真正掌握。

从今天开始,别急着做新题,先从你错的那几道压轴题开始,一题三刷,一题总结,把“会看”变成“会做”,把“听懂”变成“得分”。

提分的关键,真的不是再学多少新内容,而是把错的那几题,搞明白,做到位。

你能把一道题吃透,能讲得头头是道,下次碰到同类题能秒杀。

你就赢了。