1939年初春,太行山脚下的山风还带着寒意。许世友整理好行装,准备奔赴新的岗位,脚步利落,神情坚硬。身边有战士悄声议论:“许旅长脾气是真倔,雷县长这么追过来,他也不肯回头。”一句话,说破了这段婚姻的尴尬结局,也埋下了多年之后那句重话——“我们回不去了。”

有意思的是,这段看似“儿女私情”的故事,其实从头到尾都离不开大时代的起落。红军长征、延安整风、抗战前线的调动,每一次大的转折,都在悄悄撕扯着两个人原本并不牢靠的感情基础。再加上性格、立场、选择交织在一起,才有了这一段难以弥补的裂痕。

说到许世友,人们习惯想到的是“虎将”“猛将”,想到的是他在淮海战役、渡江战役中的勇猛。但在成为共和国上将之前,他也有过踌躇、迷惘,甚至犯过严重错误。也正是在这段低谷期,他看清了自己的一段婚姻,看清了身边这个女人在“真情”和“利益”面前的取舍。

有些感情,是在火里锻出来的;有些感情,却是被火一下子烧穿了底。许世友和雷明珍,正好属于后者。

一、从“老许家媳妇”到“雷县长”:两段婚姻,两种底子

如果把时间往前推十来年,可以看到一个完全不同的许世友。

他1905年出生在河南新县一个贫苦农家,少年时闯荡、当兵、学武,吃的苦很多。二十多岁时,家里给他订下包办婚姻,妻子叫朱锡明。按现在的话来说,两人是“父母之命媒妁之言”,谈不上自由恋爱,却在柴米油盐中过出了真情。

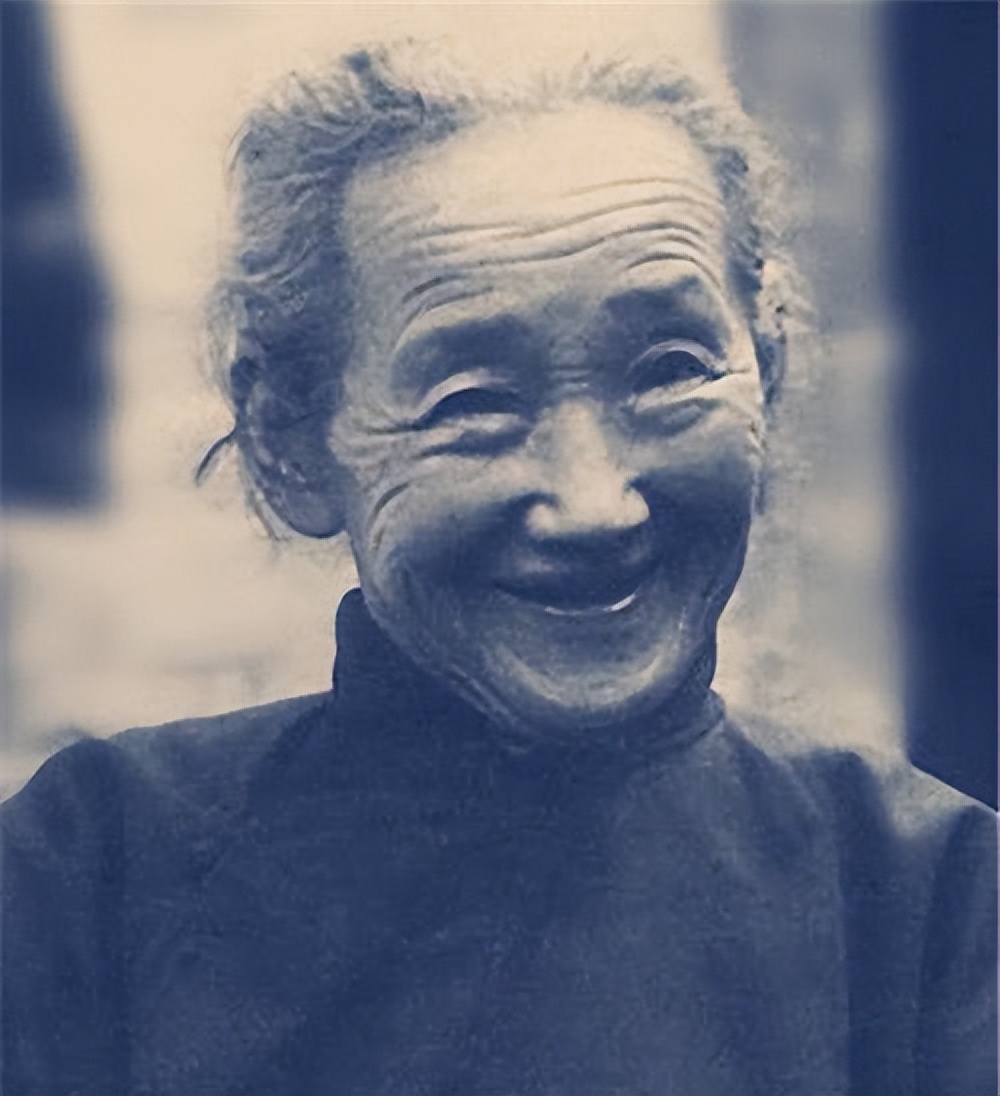

那时候的许世友,家境不好、身份普通,朱锡明却对公婆热络,对这个粗犷的丈夫也是真心相待。许世友后来回忆中多次提到,自己出门在外时,最惦记的就是家里那口人。这段感情的底子,是朴素,也是踏实。

局面在1934年发生变化。第五次反“围剿”失利后,红军被迫实行长征战略转移。许世友跟随部队转战,他只能把朱锡明留在老家。白色恐怖之下,通信中断,后来长时间没有音讯,他几乎认定妻子凶多吉少。

这一点很关键。多年后他再谈起这件事时,心里始终带着自责和悲怆。他是真以为“老许家媳妇”可能被敌人杀害了。也正是在这种心理状态下,他的人生走到了第二个感情分岔口。

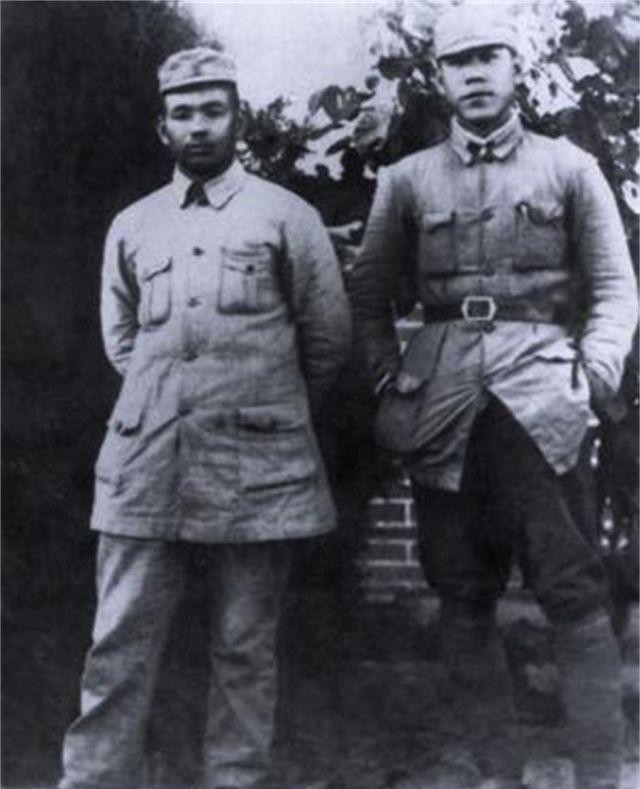

长征途中,许世友随部队到达四川达州一带。战斗之余,他的战友王建安注意到:许世友心里压着一块大石头,话少,脾气暴躁。王建安明白,这不只是战场压力,更是“家事无着落”的愁苦。

有一天,王建安故意半开玩笑:“给你介绍个老婆,你要不要?”当时许世友脸一沉,脱口而出:“开什么玩笑,我在老家有老婆有孩子!”这句话,说的是原则,也是感情上的执拗。

但王建安并没有退。他提起当时敌军“白狗子”在鄂豫皖苏区疯狂抓捕,说实话残酷,朱锡明等人的处境,实在难以预料。许世友沉默了,眼里是苦涩。他不是不懂现实,只是一直在心里给自己留个念想。

就在这个时候,“雷县长”三个字被提了出来。

雷明珍,当时在达州地区任职,是有名的女干部,做事干脆,讲话利落。许世友平时就注意到这个女战士,知道她能力不差,脾气也不算小。王建安点了她的名字,等于替许世友指了一条“走出阴影”的路。

不得不说,这段婚姻一开始,感情和现实夹在一起。许世友在战火和生死之间,渴望重新建立一个“家”;雷明珍看在眼里的是这个猛将受到中央重用,前途可期。两个人走到一起,并不是毫无算计。

婚后的一段时间,两人的日子看上去还算甜。条件艰苦,衣服单薄,许世友身上那件由敌占区牛羊皮毛残余搓出来的毛衣,很长一段时间都被视作“宝贝”。这些羊毛并非现成的,是战斗中缴获的牛羊被宰后,地上残留的毛,没人要,扔了可惜。

雷明珍一把一把捡起来,洗净、晾干,一点点搓成毛线,再抽空织成毛衣。工作忙,材料也不多,进度很慢,可她还是坚持做完。毛衣交到许世友手里时,他这个出身贫苦的汉子,心里是真被触动了。这是他第一次穿上毛衣,又是爱人亲手织的,温暖自然不止在身上。

如果故事只停在这里,外人看到的是“革命伴侣”的佳话。可惜,真正考验人心的场合还没到。

二、延安风波与一纸离婚信:刀子捅在最软的地方

转折发生在1936年前后。红军会师后,部队到达延安,形势迎来新的阶段。就在这个时期,党内关于路线问题的斗争也在进行。

许世友当年出身于红四方面军,与张国焘有较多接触。张国焘后来坚持南下,最后失败,给革命造成了严重损失。但在消息刚传出时,不少四方面军干部战士一时难以接受,情绪大受冲击。

许世友是个性情直的人,对张国焘有旧日“老首长”的情分,再加上对形势理解不够,就动了错误念头,想带一部分与自己关系密切的战士南下寻找张国焘。他以为自己在“讲义气”,实际上已经触碰了组织纪律的底线。

这种动向很快被中央发现并制止。组织上对此极为严肃,许世友被扣上了严重的政治帽子,并被隔离审查,关押起来。那段时间,他自己也认定这次错误后果严重,很有可能走不出关押地的大门。

在被关的日子里,他反复想:要是被判死刑,这一生最对不住的是谁?想到的不是战友,不是老上级,而是远在另一头的雷明珍。他觉得她还年轻,如果自己被枪决,那就是让她早早守寡,心里有愧。

他向看守要来纸笔,写了一封信。信里没有抱怨,主要是请求见上一面,把话说明白。此刻的他,把对雷明珍的感情,更多地化成愧疚和不舍。

但是,信送到雷明珍手里之后,出现的情形与他的想象完全相反。

按常理说,一个妻子听到丈夫出事,多多少少会想办法打探,或是托人求情,哪怕做不了什么,心里总会有一份牵挂。雷明珍却完全是另一个方向。她一听说许世友被扣上“严重错误”的帽子,脑子里盘算的是:怎么尽快撇清关系,不被牵连。

这里必须说明一点:延安时期,政治氛围紧张,大家对“立场问题”极度敏感,很多人对保住自己在组织中的“清白”有一种近乎本能的追求。但在这种大背景下,人和人之间的差别恰恰就凸显出来。

雷明珍坐下后,想的不是去找谁帮忙,而是提笔写信。那封回信的语气,可以说是非常决绝——她直言自己“恨”许世友,不愿和一个被认定为“反革命分子”的人有任何联系,为了保持革命队伍的“纯洁”,坚决要求离婚,让许世友签字。

这几句话,对当时身处危境的许世友来说,无异于在心口再次捅了一刀。

他看完信,脸色铁青。悲愤交织,胸口像堵着火。他没有辩解,也没有回忆从前的好,只是提笔在离婚请求上写下四个大字:“坚决同意”,然后签了名字。

签完字,怒火还压不住。他把那件曾经视作珍宝的毛衣拽在手里,一把一把撕碎。那个晚上,对于这段婚姻来说,其实已经画上了句号。

雷明珍拿到许世友签字的回信,心里却异常平静,甚至还有一种暗暗的庆幸——自己从此和这桩“政治风险”一刀两断,可以继续以“积极分子”的身份在队伍中工作,甚至将来还有机会重新选择伴侣。

然而,历史的走向往往不会按照个人的算计来。

许世友的处理问题,被上报到毛泽东那里。有人主张严惩,甚至提出“枪毙算了”。毛泽东听完后,眉头皱得很紧。他对许世友有一定了解,清楚他本性并不反党,更不是什么“另搞一套”的野心家,更多是被张国焘等人的影响,加上感情用事、立场认识不清。

一名有战功的虎将,犯了严重错误,怎么办?杀了,似乎干脆,但对团结一大批跟他关系密切的战士不利;留着,既是看在革命实际需要的份上,也是给他一个将功补过的机会。权衡之下,毛泽东明确表示:罪不至死。

在他的坚持下,许世友得到了宽大处理,被送到抗日军政大学学习,重新接受教育。出人意料的是,这个粗豪的汉子在课堂上反倒坐得住了,学习成绩不差,转变也比较明显。毛泽东对他逐渐有了更深的了解,两人之间的战友情谊日后也越来越深。

形势一变,人在风口浪尖上的位置立刻不同。许世友的位置后来不断提升,成了抗日前线的一员名将。

而在另一头,得知许世友“没事”且出路变好的雷明珍,心态悄悄变了。

三、太行山的门闩:缘分断在一句“回不去了”

时间来到1939年。这一年,八路军总部在太行山区展开工作,陈赓率领的386旅名声渐响。许世友接到调令,赴386旅任副旅长,从延安前往太行山前线。

调动消息传出后,有人替他高兴,认为这是施展才能的大好机会。许世友自己也有一种“重新开始”的畅快。原因很简单:离开熟人多的地方,既是工作需要,也是摆脱雷明珍纠缠的一次机会。

事实证明,他低估了对方的执着。

雷明珍得知许世友调往太行山,心里一阵发虚。离婚信的笔迹还在眼前晃,但许世友站起来了,而且站得挺直。每当看到许世友在队伍里意气风发的样子,她就难免冒出一个念头:如果当初没那么决绝,现在站在他身边的人,是不是还是自己?

这是一种掺杂着悔意、不甘和虚荣的复杂心情。说白了,她既后悔在许世友落难时选择划清界限,又不愿在大家面前背上“临危抛弃丈夫”的口碑。于是,许世友一调走,她也跟着动身,追到了太行山。

到了前线,雷明珍没有直接去找许世友,而是先去见他的上级——386旅旅长陈赓。

陈赓早年在黄埔军校,就是出了名的仗义、重情的将领。他对许世友很了解,也知道雷明珍当年如何在许世友最困难的时候“甩手走人”。但当他看到一个女人翻山越岭追到战区,心里多少有些软,“这总归是一段夫妻情。”

雷明珍把过去的事情略作辩解,说当时形势复杂,自己一时糊涂,又表示这些年一直在后悔,希望能有机会再和许世友坐下来,把话说清楚。她很清楚,想让许世友回头,光靠自己出面恐怕难度不小,只能求助陈赓帮忙穿针引线。

陈赓最终答应“试一试”。他先安排人把雷明珍安置在部队驻地,又琢磨如何让许世友“乖乖坐下来说话”。他明白许世友的脾气:只要认定一件事,不轻易回头,尤其是在感情问题上,倔得很。

不久,他以“喝酒叙旧”为由,把许世友约到一间房里。许世友很尊敬陈赓,把这位旅长当成知心老大哥,听说请喝酒,自然爽快答应,按时到场。

一推门,他愣住了。

屋里除了陈赓,还有一个风尘仆仆的女同志,神情紧张,一副又期待又惶恐的样子。许世友定睛一看,心中的怒火几乎腾地一下就烧起来——那不是别人,正是当年在自己绝境时递上离婚信的雷明珍。

许世友什么都没说,转身就往外走。

陈赓早料到会是这样的反应,他快步抢到门口,从外面把门闩一扣,干脆把门反锁了。许世友一下明白了:这是上级给自己“安排”的一次谈话,既是劝和,也是给雷明珍一个交代。

屋里气氛一下子僵住。雷明珍想上前说两句,“世友,我……”话还没说完,就被许世友冷冷打断。他没有回头,狠狠拍着门板,整个人像一头愤怒的猛兽。“开门!”敲门声震得屋梁都在抖。

陈赓在门外好言相劝:“人家等了你三年,又追到太行山来了,你今天无论如何,要把话讲清楚。不然,你别出来了。”

短暂的沉默之后,屋里传出重重的一声闷响。许世友干脆一拳把门闩打断,门板一震,他推门而出。陈赓看着他的脸色,知道这事八成成不了。

走到门口,许世友压着怒气,对陈赓说了一句分量很重的话:“在工作上,我尊敬您是领导。但在生活上,尤其是和雷明珍的事,这是我个人的事。她伤我太深了,我和她回不去了。”

这句“回不去了”,不是一时赌气。对许世友来说,当年关押审查时那封离婚信,已经把他们之间最后一点信任抽空了。一个人在最脆弱、最危险的时候,被身边最近的人划清界限,这种伤不是事后几句道歉、几滴眼泪就能抹掉的。

后来他对陈赓解释:“不能原谅她,不是小心眼,是那时候她给我捅了深深一刀,让我差一点连活下去的信心都没有了。”陈赓听完,只是拍了拍他的肩膀,没有再勉强。

屋里,雷明珍听到那句“回不去了”,彻底明白自己的机会已经用光。她痛哭了一场,哭的不是这一次见面,而是为多年前那封迅速下笔的离婚信。

从太行山这一关起,两个人的缘分算是正式断在了现实里,不再有纠缠。许世友走向战场,雷明珍则要面对自己的名声,慢慢消化那些做过的选择。

四、从“恨到不理”到“子承父业”:几十年后的另一张纸

太行山事件之后,抗战继续推进。许世友在战场上连立战功,后来在解放战争中,参加淮海、渡江等重要战役,逐步成长为一员猛将。1955年授衔时,他被授予上将军衔,在军中声望很高。

而在感情上,他并没有一直停留在那段失败婚姻的阴影里。1939年前后,他在部队里认识了一个叫田普的姑娘。这位女子出身贫苦,曾做过童养媳,对旧社会的压迫有切肤之痛,对革命有真挚的热情。

许世友比田普大了18岁,年龄差不小,但田普欣赏他的勇敢、果断,更看重他的革命立场和身上的那股“硬气”。两人共同的信念,是这段感情的地基。战友们看得出来,两人相处踏实、自然,便纷纷撮合。经过组织同意,两人结了婚。

田普嫁给许世友,并不是奔着“将军夫人”的名号去的。那时战争还没有结束,谁也不知道将来局势会如何。她更多是觉得,跟着这样一个人打仗、工作,心里有底,也更能为革命出力。

婚后,两人一起在战火中辗转。炮火声、行军路、伤病与牺牲,贯穿了他们的中年岁月。许世友到了不惑之年,身边终于有了一个可以放心托付的伴侣。经历多了,他对“同甘共苦”这四个字,有了更深刻的体会。

在这样的生活里,过去的那段离婚风波,逐渐退到记忆深处。他不再天天提,也不再逢人就讲雷明珍的不好。年纪渐长,他对当年的事情有了新的看法:年轻气盛时的极端行为,未必全都值得一辈子记恨。

新中国成立后,许世友继续在军队担任要职。1950年代、1960年代,他的命运依旧随时代起伏,但总体来说,他已经站在了共和国将领的行列里,肩上的担子越来越重。

再看雷明珍,她在战争年代后期,生活慢慢趋于平稳。后来,她嫁给了一位厂长,育有一儿一女,日子算不上惊天动地,却也安稳。她没有再出现在政治漩涡中心,而是一步步退到普通人的轨道里。

时间一晃过去几十年。过去那些撕心裂肺的场面,似乎都隔了一层雾。但有些记忆,越往后越清晰。这一点,从她晚年提笔写信的动作上,可以看出来。

那封信,是写给许世友的。内容很简单:希望这位昔日的丈夫,能够考虑曾经的夫妻情分,帮忙让自己的两个孩子参军。说到底,她知道许世友在军中的影响力,也知道一纸批示的分量。她没有提太多当年的旧事,只是在字里行间隐约流露出一种复杂情绪:有愧、有请求,也有一点莫名的依赖。

这时的许世友,已不再是当年一拳砸断门闩的青年猛将。他经历了太多事,见过太多人生离合,对“恩怨”两个字的理解也不同了。他拿到信,静静看完,没有激动,也没有反唇相讥。

回信只有八个字——“子承父业,理所当然。”

这八个字,看似平静,里面有几层意味。一层,是从革命队伍的角度,希望后辈有机会参军报国;另一层,是对这两个孩子的身份定位——他们跟当年的恩怨无关,不该背负父辈之间的纠葛。

从措辞看,他没有再提“恨”,也没有提“原谅”。对雷明珍这个人,他既不再亲近,也不刻意疏远,只是在原则范围内,做了一件力所能及的事。

雷明珍接到回信,据说读完之后,眼泪止不住地往下掉。她想到的是从前一起度过的那些日子,想到那件已经被撕碎的毛衣,想到1930年代延安那个被阴影笼罩的关押地,还有自己曾经挥笔写下的决绝离婚信。

这眼泪,里面有悔,也有一种迟到太久的清醒:桥早就塌了,人各有路。命运没有给她重新选择的机会,只给了她一次旁观前尘的机会。

从头到尾,许世友对这段婚姻的态度有一个明显的变化:从最初的心碎、怒不可遏,到太行山上的“回不去了”,再到晚年那八个字的平静批复。他没有选择用一生去纠缠,也没有故作大度地“重修旧好”,而是用自己的方式给这段缘分画上了一个清晰的句点。

值得一提的是,如果把这件事单独抽出来看,容易落入简单的道德评判:谁对谁错,谁凉薄谁可怜。但放回1930年代那个紧绷的环境里,才能看得更清楚——个人的心思、政治的压力、生死难测的现实,层层叠加,让很多人做出了一生都难以弥补的选择。

许世友后来的婚姻,证明一个道理:在风浪面前能站在一条船上的人,才是真正的伴侣;在关键时刻一脚抽身的关系,即便勉强缝合,也很难恢复原貌。对个人来说,这是一段刻骨铭心的教训;对那个时代的许多革命者来说,又何尝不是一种集体记忆的折射。