2021年深秋的济南,章灵丘村北的商品房工地上,挖掘机的轰鸣突然哑了火。司机李师傅盯着铲斗里的碎块愣神 —— 青灰色的石头上,竟刻着缠枝莲的纹路,刀工细密得能看清花瓣的脉络。“这东西不一般!” 负责清土的老王蹲下身,用手套擦掉石屑,露出的兽首浮雕让在场工人都屏住了呼吸。半小时后,济南市考古研究院的紧急热线被拨通,电话里传来的声音带着抑制不住的颤抖:“工地上挖出老物件了,遍地都是石人石马的碎块!”

“车刚拐进工地就傻了眼。” 考古领队郭俊峰至今记得那个下午的景象。黄土坡上,石翁仲的头颅半埋在土里,武将的冠冕还能看清纹路;赑屃碑座侧翻在地,龟甲的鳞片刻得栩栩如生;散落的青砖上,隐约可见彩绘的残痕。“从业二十年,从没在山东见过这么高规格的元代遗迹。” 他当即让人拉起警戒线,全站仪开始在废墟上测量定位,夕阳把考古队员的影子拉得很长,远处的商品房塔吊静静矗立,像是在见证两个时代的交汇。

紧急会商在工地临时板房里连夜召开。文保专家指着初步清理出的石刻残片:“这龙纹碑首的规格,至少是王侯级别。” 住建部门当场决定暂停工程:“不能让推土机毁了老祖宗的遗产。”10月15日,正式的抢救性发掘方案获批,考古队在章灵丘北划定了12000平方米的发掘区,白色的探方网格在黄土地上铺开,一场持续11个月的考古攻坚战就此打响。

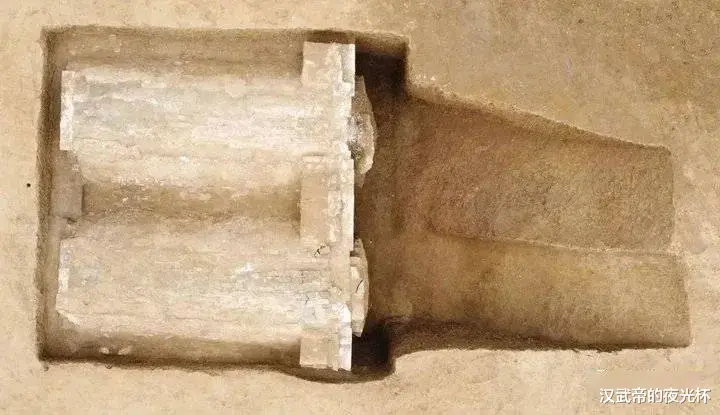

探方里的土层一天天变薄,历史的密码逐渐显露。2022年春节刚过,编号 M83的墓葬引起了所有人的注意。这座位于墓地北端正中的墓葬,墓道延伸方向正好对着民间传说中 “济南王” 张荣墓的位置。当探铲带出带有彩绘的壁画残块时,郭俊峰立刻意识到:“传说可能是真的。” 随着发掘深入,墓葬的形制让现场所有人都震撼不已:全长 34.2 米的墓道尽头,前后两道门楼巍然矗立,三层仿木结构的券顶门洞上,缠枝花卉彩绘虽已褪色,仍能想见当年的华丽;墓室内,前室呈八边形,中室和后室为圆形穹窿顶,五个侧室分布其间,这种 “双门楼八墓室” 的结构,在全国元代墓葬中从未见过。

M83张荣墓中室

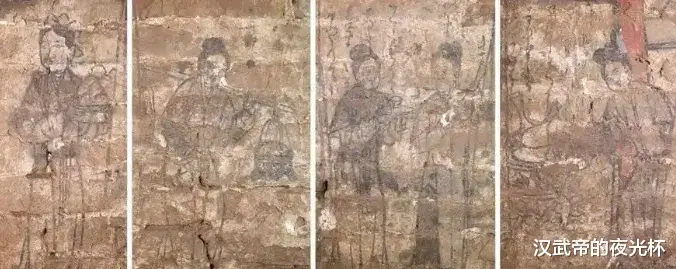

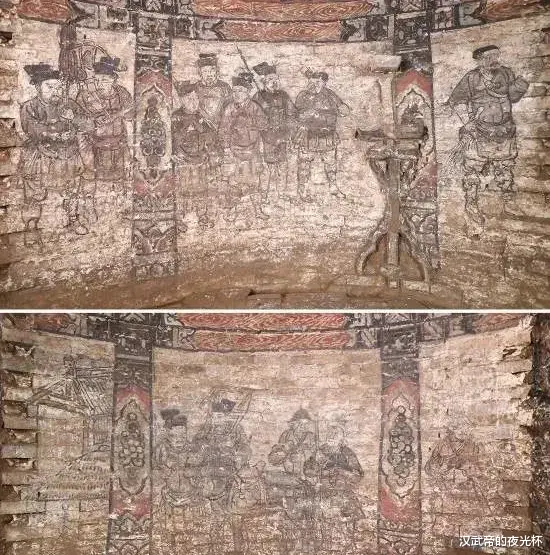

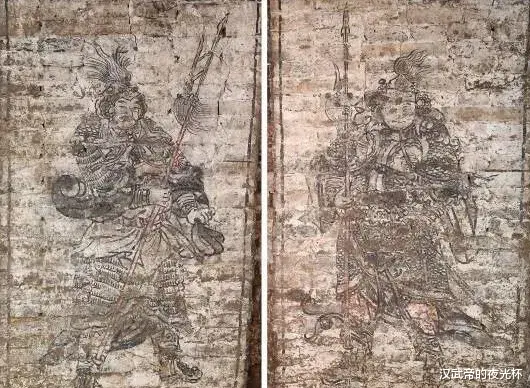

“就像走进一座地下王府。” 参与发掘的年轻队员小林回忆道。前门楼的弧形翼墙上,祥云纹路蜿蜒舒展;后门楼上层的斗形匾上,“永安堂” 三个墨书大字虽经七百年风雨,仍清晰可辨。中室的牡丹纹藻井堪称一绝,层层叠叠的花瓣由中心向外辐射,边缘的卷草纹与壁画中的花鸟图无缝衔接。最让人惊喜的是后室南过道的壁画,东西两壁各绘一位持戟武士,身高近两米的武士身披铠甲,眼神锐利如鹰,腰间的弯刀似乎随时会出鞘 —— 这是山东地区首次发现元代持戟武士图。

壁画清理现场始终弥漫着紧张的气息。考古队员用软毛刷轻轻扫去浮尘,黏合剂要精确到 0.1毫升调配。前室的侍女图逐渐显露全貌:梳着双丫髻的侍女手捧果盘,青色长裙上的牡丹花纹用朱砂和石青上色,裙摆的褶皱仿佛还在飘动;中室的仪仗出行图更是罕见,画面里的骑手有的穿蒙古式辫线袄,有的着汉式长袍,戴瓦楞帽的随从牵着骆驼,胡人乐师正在吹奏乐器,生动再现了元代民族融合的场景。“这些壁画是活的史料。” 壁画保护专家蹲在脚手架上,指着画面角落的婴戏图,“你看这孩子的发型,是典型的‘婆焦’髡发,这都是史书里没细说的细节。”

盗墓者的痕迹给这场发掘蒙上了阴影。后室的棺床早已被撬毁,地面散落着破碎的陶俑残片。但考古队员并未失望,在侧室的砖缝里,清理出了200多件文物:陶俑虽多残缺,却能看出种类繁多 —— 武士俑身披铠甲,文吏俑手持笏板,胡人俑深目高鼻,骆驼俑的驼峰上还驮着货囊。更珍贵的是出土的瓷器,钧窑的天青釉瓷炉、龙泉窑的青瓷碗、景德镇的青花残片,40余件官窑和民窑瓷器横跨多个窑系,见证了元代发达的贸易网络。“仅这些瓷片,就足以改写山东元代瓷器贸易的研究史。” 瓷器专家捧着一件青花缠枝纹残片,语气里满是惊叹。

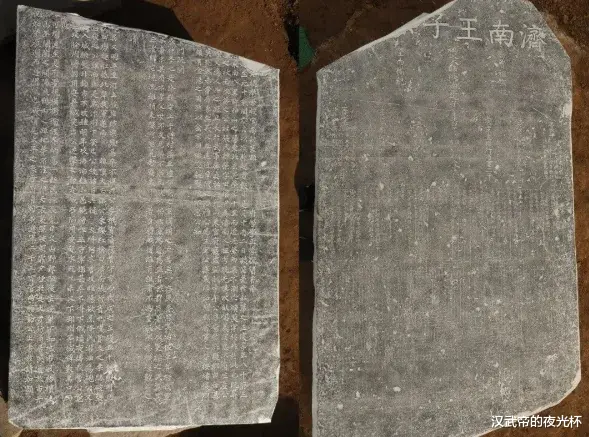

张荣家族墓地出土“神道碑”、“子孙谱碑”

随着 “济南王张荣神道碑” 和 “子孙谱碑” 的出土,墓主人的身份终于尘埃落定。残长206厘米的谱碑上,近4000个石刻文字清晰记录了六代人的谱系:“荣公,字世耀,赐号拔都儿,岁辛未归太祖……” 碑文印证了《元史》的记载,却也纠正了史书中的偏差 —— 张荣的生年应为1191年,而非此前记载的1180年。碑文中 “七子四十孙,十四人有传” 的记录,与 32 座家族墓葬的排列完全吻合:北端第一排是张荣墓,第二排为子辈墓葬,南侧则是孙辈和玄孙辈的墓葬,自北向南成排分布,墓向统一指向190度左右,俨然一座规划整齐的家族陵园。

翻阅碑文,张荣的传奇一生在黄土下重现。这位出身历城农家的武将,在金末乱世中率乡民占据黉堂岭,1226年归顺蒙古后,凭借战功步步高升。《元史》中 “矢贯其颊,神色自若” 的记载并非虚言,碑文中更详细描述了这段壮举:“从征东平,流矢中目贯颊,公令左右按额拔矢,血流满面,仍督战不已。”1236 年,张荣将治所迁至济南,修复战乱后的城池,禁止金银交易以稳定民生,甚至把珍珠泉圈入府邸建成 “张舍人园亭”,这座后来被张养浩写入《白云楼赋》的园林,成为历下十六景之一的 “白云霁雪”。1261年,忽必烈封他为济南公,1273年以83岁高龄去世后追封济南王,谥号忠襄。

墓葬中诸多罕见的发现,填补了元代历史研究的空白。M49墓道壁龛内埋葬幼儿的现象,在山东元墓中尚属首次;M81墓门外的八字墙,可能是后世墓葬此类设置的源头;张荣墓后门楼的 “永安堂” 和子辈墓的 “静安堂”“生天之门” 墨书匾额,为研究元代堂号制度提供了实物佐证。出土的4件石碑、2件龙纹碑首、4件石翁仲和3件石羊等百余件石刻,完整呈现了元代王侯陵园的规制,被国家文物局专家誉为 “山东迄今发现的级别最高、文字资料最丰富的元代墓地”。

2022年9月,发掘工作接近尾声。当最后一件陶俑被小心放入恒温箱时,郭俊峰站在M83墓道口回望,夕阳透过穹窿顶的裂隙洒下,照亮了壁画上的祥云仙鹤。这些在地下沉睡了700多年的色彩,不仅再现了一位王侯的生前荣光,更见证了元代民族融合的壮阔图景 —— 壁画中蒙古服饰与汉式纹样并存,随葬品里中原瓷器与西域风格陶俑共生,正如张荣家族在历史中扮演的角色,在乱世中架起了民族交融的桥梁。

如今,章灵丘的黄土地上,商品房工地已恢复施工,但在不远处的济南市考古研究院库房里,张荣墓的壁画复制品正在进行数字化处理,陶俑残片的修复工作仍在继续。那些刻在石碑上的文字、绘在墓壁上的图景、埋在黄土里的文物,正一点点拼凑出元代济南的繁华与沧桑。正如考古队员在发掘日记里写下的:“我们挖开的不仅是一座墓葬,更是一段被遗忘的历史,一部镌刻在泥土中的民族融合史。” 而那些尚未完全解开的谜团,比如后室未连通的侧室为何而建、“永安堂” 匾额背后是否另有深意,仍在等待着后人去探寻答案。

值得欣慰的是,这片承载着元代王侯家族记忆的文化遗产,正得到最妥善的守护。作为入选全国基本建设考古和文物保护优秀案例的项目,张荣家族墓地采用了 “原址保护 + 数字化留存” 的科学方案:市政府特意协调开发商调整2栋商品楼规划,划定专属保护区域,对墓葬本体进行加固后以黄沙回填,利用土壤形成稳定的微环境,隔绝外界温湿度变化对近200平方米壁画的侵蚀。这种方式既避免了露天展示的风化风险,又为墓室结构提供了天然支撑,成为山东基建中文物保护与城市发展双赢的典范。

出土的200余件文物则被妥善安置在济南市考古研究院的专业库房中。陶俑、瓷器等可移动文物被存入恒温恒湿柜,配备的预防性保护设备能实时调控环境参数,避免霉变与盐析病害。文物保护修复实验室正推进陶俑残片的拼接修复,参照 “济南魏家庄遗址出土铁器保护” 项目的成熟技术,已完成30余件陶俑的初步加固。更具意义的是数字化保护工作:考古人员对龙纹碑首、“子孙谱碑” 等珍贵石刻进行三维扫描,生成精度达0.1毫米的数字模型,壁画则通过多光谱成像技术还原了褪色的彩绘层次,这些数字资源不仅为学术研究提供便利,也为未来的线上展示奠定基础。

地面之上,保护区域已完成绿化改造,种植着根系浅、耐干旱的乡土植物,既恢复了生态平衡,又避免对地下墓葬造成影响。济南市考古研究院还在整理发掘资料,计划结合数字化成果举办专题展览,让更多人有机会目睹元代武士壁画的威严、青花瓷器的雅致,感受那段民族融合的壮阔历史。从偶然发现的石刻残片到系统保护的文化遗产,章灵丘的地下秘史,正以另一种方式延续着生命。

元代济南王张荣家族墓地是全国迄今发现的级别最高、陵园附属物最多、一次性出土文字资料最丰富的元代墓地。