风里带着松针和柴油味,1939年11月底的卡累利阿森林,天灰得像没睡醒,雪压得树枝咯吱响。几门苏联大炮悄悄对准一个叫曼尼拉的小村,炮口微微偏着,不远处的哨兵缩着脖子哈气。你可能不知道,就是这几声炮响,把两个国家推上了寒冬里的血战。

说白了,号称“钢铁洪流”的苏联,输给芬兰并不是因为天冷枪卡壳,而是因为他们先给自己“加戏”——用一个几乎能算碰瓷的炮击,当成了开战的门票。

这事吧,听着荒诞,可真就发生了。

那天是11月26号,苏联对外一嗓子喊:芬兰人打我们啦!曼尼拉村挨了炮,四个兵当场没了命,还有九个挂彩。你说巧不巧?炮击的方向、落点,怎么看都不像是芬兰阵地打的,反倒更像从苏联自己那边的阵地飞过去的。我猜啊,要么是手滑了,要么……就是有人故意这么干。

你要知道,那时候苏联跟芬兰正闹别扭。早在秋天,斯大林就派人去赫尔辛基谈:把边境往北挪挪,租个汉科半岛,换块地啥的,好让列宁格勒(现在叫圣彼得堡)更安全。芬兰人呢,也不是不讲理,但他们心里门儿清——这一让,就等于把家门钥匙递人了。谈来谈去,两边谈崩。

谈崩就谈崩呗,大国一般还能忍。可苏联不一般,它那会儿刚跟德国在背后分完东欧的“蛋糕”,手里有的是兵,心里还装着安全焦虑症。你想想,列宁格勒离边境太近,万一芬兰放几个狙击手或者让英法从侧后捅一刀,那可是要命的事。所以啊,找个理由动手,比继续磨嘴皮子划算。

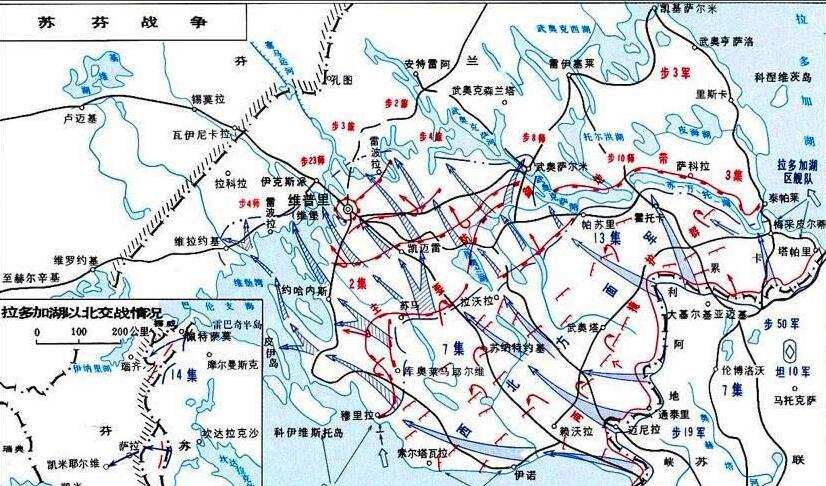

这就要说到关键人物了。斯大林嘛,平时看着稳得很,一遇边界安全,腿比脑子快。他身边那个莫洛托夫,嘴巴也利索,外交上一套一套给人扣帽子。问题是,光扣帽子不够,得有“事”才行。于是,曼尼拉炮击来了——时机掐得刚刚好,炮声一响,苏联立马宣布:芬兰搞突然袭击,断交!三天后,11月30号,几十万红军踏过边境,冬季战争正式开打。

芬兰那边,总统 基斯托·卡利奥和总理 里斯托·吕蒂,真是进退两难。让吧,国民不答应;不让吧,对面坦克都排到家门口了。芬兰人骨子里有股倔劲,他们没多少重武器,可熟悉这片林子和冰湖,人人会滑雪,冬天打仗反而成了优势。你能想象吗?苏联那些烧柴油的大家伙,在零下四十度的天里,发动机冻得直哼哼,而芬兰小伙子踩着雪板绕到你背后放冷枪,简直像冰雪版的游击战。

我当时读到这段,忍不住笑了一下——这不是典型的“你有原子弹我没核弹,但我能在你家后院玩捉迷藏”吗?可笑着笑着又有点感慨。苏联士兵很多也是普通人,接到命令就上,未必知道自己是假旗戏里的演员。芬兰的老百姓更惨,昨天还在家烤面包,今天就得扛枪进林子。一个母亲给儿子塞块黑麦饼,说:“别逞能,活着回来。”儿子点头,转头消失在白茫茫里。

其实啊,这种事历史上不少见。大国要动武,又不想落个侵略者名声,就会搞点“对方先动手”的桥段。曼尼拉炮击很可能就是苏联自导自演。后来有些档案、回忆录也隐隐指向这一点——炮位、角度、弹药痕迹,都对不上芬兰阵地方向。说实话,这种操作在强权游戏里不算新鲜,只是这一次,舞台特别冷,冷到人心里发颤。

战争打了三个多月,芬兰硬是靠韧劲让苏联吃了瘪,可国力差距摆在那儿,最后还是签了《莫斯科和平协定》,割了卡累利阿一大块。有人说芬兰输了面子赢了里子,可我觉得,输掉的那些村庄、那些再也回不去的家,哪能用“里子”来衡量?

再说回曼尼拉,这事儿细想挺讽刺——本来只是边境上一个不起眼的小村,名字一辈子可能都没几个人听过,却因为一次炮击,被写进了历史课本。历史有时候就这么爱开玩笑,它让炮声变成导火索,让谎言变成战争的理由,也让普通人不得不在寒风里为自己的国家赌命。

我总觉得,读这种故事,不只是看谁赢谁输,还得琢磨背后的逻辑。就

像现在职场里,有时一个莫名其妙的会议争吵,也能变成项目翻车的起点;生活里,一句没说清的话,可能引发一连串误会。历史不会重复细节,但会重复逻辑——强的一方如果急着找借口,往往是因为底气不够硬;弱的一方如果只会硬扛,也可能错过回旋的余地。

说到底,曼尼拉炮击是一面镜子,照出权力怎么运作,也照出人在大时代里的渺小与倔强。那年的雪很冷,血也很冷,可有些人宁可冻僵也不退,这份劲儿,不管在哪个年代,都值得咂摸一下。