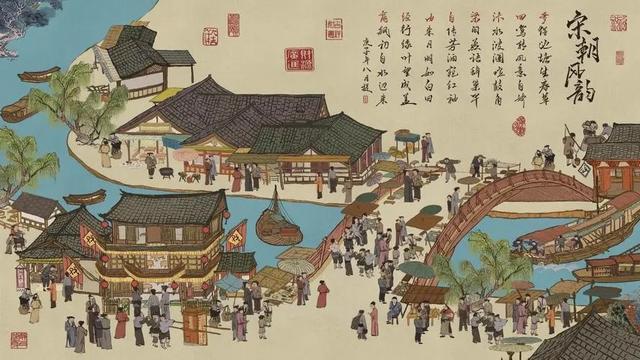

“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世 。” 陈寅恪先生的这句评价,精准地道出了宋朝在经济与文化层面的卓越成就。在那个时代,农业生产技术显著进步,水利设施不断完善,粮食产量大幅增长,为社会的繁荣奠定了坚实基础。手工业领域更是百花齐放,瓷器、丝绸、造纸等行业的技艺登峰造极,其产品不仅畅销国内,更远销海外,成为各国贵族竞相追捧的珍品。商业活动也呈现出前所未有的活跃态势,城市中店铺林立、车水马龙,市场交易热闹非凡,交子的出现,更是开启了世界纸币使用的先河,标志着商业信用体系的重大进步。

文化方面,宋朝同样成就斐然。宋词与唐诗双峰并峙,苏轼、辛弃疾、柳永等词人的作品,或豪放洒脱,或婉约细腻,以独特的艺术魅力传颂千古。绘画艺术达到了新的高度,《清明上河图》生动地描绘了北宋都城汴京的繁华景象,成为中国绘画史上的不朽之作。科技领域,活字印刷术、火药、指南针的发明与应用,不仅对中国的文化传播、军事发展和航海事业产生了深远影响,更是推动了世界文明的进程。

然而,与辉煌的经济文化形成鲜明对比的是,宋朝在军事上却长期处于弱势地位,可谓是国富民弱。自建国伊始,宋朝便面临着来自北方辽国、西夏以及后来金国、蒙古等政权的强大军事压力。在与这些对手的交锋中,宋军往往败多胜少,被迫签订一系列屈辱的和约,如澶渊之盟、庆历和议等,每年都要向这些政权输送大量的岁币和绢帛,以换取短暂的和平。这种军事上的软弱,使得宋朝在对外关系中始终处于被动防御的状态,国土安全时常受到威胁,国家尊严也遭受严重损害。

那么,究竟是什么原因导致了宋朝在军事上的积弱不振呢?是军事制度的缺陷,还是地缘战略的劣势?是经济与军事发展的失衡,还是其他深层次的因素在作祟?接下来,就让我们深入探寻宋朝军队战斗力低下背后的奥秘。

重文轻武,自断军事臂膀政策根源:对武将的恐惧与防范

宋朝重文轻武政策的根源,可追溯到宋太祖赵匡胤的 “杯酒释兵权”。公元 960 年,赵匡胤通过陈桥兵变,黄袍加身,登上皇位。然而,这场政变也让他深刻认识到武将权力过大对政权的威胁。为了防止类似的事件再次发生,赵匡胤在建国后的第二年,即建隆二年(公元 961 年),精心策划了一场酒宴 。在宴会上,他向石守信、高怀德等禁军高级将领倾诉了自己的忧虑,暗示他们交出兵权。这些将领深知赵匡胤的意图,为了保全自身和家族,第二天便纷纷称病,请求解除兵权。赵匡胤顺势将他们调任为地方节度使,给予丰厚的赏赐,从而兵不血刃地收回了禁军的最高指挥权。

“杯酒释兵权” 这一事件,不仅是赵匡胤个人的政治手段,更是宋朝重文轻武政策的开端。此后,宋朝统治者通过一系列制度设计,不断削弱武将的权力。其中,最具代表性的是枢密院与统军将领权力的分离。枢密院作为最高军事机构,负责制定军事战略、调动军队,但却没有直接的统兵权;而统军将领虽然负责指挥军队作战,却不能擅自调动军队,必须听从枢密院的命令。这种制度安排,使得军事指挥权被分割,导致军事指挥效率低下。在战场上,将领们往往需要等待枢密院的指令,而枢密院的官员大多缺乏实际的军事经验,对战场形势的变化难以做出及时准确的判断,这就使得宋军在面对敌人时,常常陷入被动局面。

社会风气:尚文抑武的价值导向

重文轻武政策的长期推行,对宋朝的社会风气产生了深远的影响,形成了尚文抑武的价值导向。在宋朝,文人的地位极高,科举制度得到了极大的发展和完善。通过科举考试,文人可以进入仕途,获得高官厚禄和社会的尊重。“朝为田舍郎,暮登天子堂” 这句诗,生动地描绘了宋朝文人通过科举实现阶层跨越的梦想。相比之下,从军则不受重视,军人的社会地位低下。即使是立下赫赫战功的武将,也往往受到文官的压制和猜忌。狄青是北宋时期的名将,他出身行伍,在对西夏的战争中屡立战功,后来又平定了侬智高叛乱,为宋朝的稳定做出了重要贡献。然而,他却遭到了文官集团的排挤和打压。在担任枢密使期间,他不断受到弹劾和诋毁,最终被贬官,郁郁而终。狄青的遭遇,让许多人看到了武将在宋朝的艰难处境,也使得更多的人不愿投身军旅。

这种尚文抑武的社会风气,导致了优秀人才不愿从军,军事人才匮乏。在宋朝,人们普遍认为 “好男不当兵,好铁不打钉”,从军被视为一种无奈的选择。因此,军队中很难吸引到高素质的人才,士兵的文化水平和军事素质普遍较低。而军事人才的缺乏,又进一步削弱了宋朝军队的战斗力,形成了一种恶性循环。

军事制度的致命缺陷兵将分离,指挥混乱

宋朝在军事制度上实行 “更戍法”,这一制度堪称是兵将分离的典型代表。北宋初年,宋太祖采纳宰相赵普的建议,以禁军分驻京师与外军,内外轮换,定期回驻京师,然而将领却不随之调动,这就导致了 “兵无常帅,帅无常师” 的奇特局面 。根据远近不同,禁军被分配到不同的地区,以一到三年为期轮换或返京。屯驻为正常更戍,大多派往内地州、府,属当地方长官知州、知府管辖,带有朝廷派驻地方治安部队性质。而更戍到边防地区的禁军则属驻泊,具有朝廷派往边境地区的边防军性质。执行屯驻和驻泊任务的禁军,在更戍期间,家属不得随行,期满得回原驻地。

这种频繁的换防,使得士兵与将领之间难以建立起默契和信任。在战场上,将领对士兵的特点和能力缺乏了解,士兵对将领的指挥风格和战术意图也不熟悉,这无疑极大地影响了军队的协同作战能力。以宋神宗时期的五路伐夏之战为例,这场战争是北宋试图消灭西夏的一次大规模军事行动。在这场战役中,兵将分离的弊端暴露无遗。种谔、高遵裕、刘昌祚等将领各自率领一路军队,由于他们平时很少在一起作战,彼此之间缺乏有效的沟通和配合。在进攻过程中,种谔率先出击,打乱了原本的作战计划,导致高遵裕和刘昌祚不得不提前行动。而在灵州城下,高遵裕和刘昌祚又因为指挥权的问题产生分歧,刘昌祚在即将攻破城门的关键时刻,却接到高遵裕的退兵命令,最终功亏一篑。这场战役的失败,固然有多种原因,但兵将分离导致的指挥混乱,无疑是其中一个重要因素。

军队臃肿,素质堪忧

宋朝军队数量庞大,堪称中国历史上军队规模最为庞大的朝代之一。据史书记载,北宋时期全国军队人数曾达到 120 万之多 。然而,如此庞大的军队数量,并没有带来与之相匹配的战斗力,反而陷入了军队臃肿、素质堪忧的困境。这背后,募兵制的推行可谓是 “罪魁祸首”。宋朝的募兵制,招募对象广泛,除了正常招募的士兵外,还包括灾荒饥民、营伍子弟,甚至罪犯。一旦应募,便终身为伍。这种招募方式,虽然在一定程度上解决了兵源问题,但也导致了军队成分复杂,素质参差不齐。

在募兵制下,军队中吃空饷的现象极为严重。各级将领为了中饱私囊,虚报士兵人数,导致军队的实际兵力远低于账面数字。北宋末年,面对金兵的进攻,京师三衙所统率的实际兵力,其实仅仅只有三万人,其余的全部是空额 。而那些实际存在的士兵,也因为训练不足,战斗力大打折扣。由于士兵终身服役,缺乏必要的淘汰机制,导致军队中老弱病残者众多。这些人不仅无法在战场上发挥作用,还占据了大量的军饷和资源,进一步削弱了军队的战斗力。在与金兵的对抗中,宋军常常一触即溃,毫无还手之力。曾经号称拥有八十万禁军的北宋,面对金兵的铁骑,却显得如此不堪一击,军队臃肿、素质低下的问题,无疑是其军事失败的重要原因之一。

经济繁荣背后的军事隐患

宋朝的经济高度繁荣,商业经济的发展更是达到了前所未有的高度。城市中店铺林立,市场交易热闹非凡,商业活动突破了时间和空间的限制,出现了夜市和晓市。商业税在国家财政收入中所占的比重日益增大,成为财政收入的重要支柱。然而,这种过度依赖商业税收的经济模式,也带来了一系列问题。由于商业税的征收相对灵活,政府往往将更多的精力放在商业领域,而忽视了农业生产的发展。土地兼并现象日益严重,大量农民失去土地,沦为佃农,农业生产受到严重影响。粮食产量的下降,不仅影响了百姓的生活,也使得国家在战争时期的粮食供应面临严峻挑战。

与此同时,宋朝的财政支出在文化教育方面投入巨大。宋朝重视科举制度,大力兴办学校,培养了大量的文人墨客。为了支持科举考试和教育事业的发展,政府投入了大量的资金,修建学校、提供教育经费、给予考生补贴等。相比之下,军事装备和训练的投入则相对较少。在军事装备方面,宋朝虽然在某些技术领域取得了一定的进步,如火药在军事上的应用,但整体装备水平并没有得到根本性的提升。而且,由于缺乏足够的资金支持,军事装备的更新换代缓慢,无法满足战争的需要。在军事训练方面,士兵们的训练时间和强度不足,训练方法也相对落后,导致士兵的军事素质不高,战斗力低下。

货币制度不稳定,军事经济受冲击宋朝实行铜钱和纸币并行的货币制度。交子的出现,原本是为了方便商业交易,促进经济发展。然而,由于政府缺乏有效的货币管理经验,纸币的发行逐渐失控。为了弥补财政赤字,政府大量发行纸币,导致通货膨胀严重。纸币的贬值,使得百姓的财富大幅缩水,社会经济秩序陷入混乱。而通货膨胀对军事经济的冲击尤为严重,它使得军费开支大幅增加。由于物价上涨,军队购买物资的成本不断提高,军饷的实际购买力也大幅下降。为了维持军队的正常运转,政府不得不投入更多的资金,这进一步加重了财政负担。

货币制度的不稳定,还导致了金融市场的混乱。商人对纸币失去信心,纷纷囤积铜钱,使得铜钱在市场上流通量减少,进一步加剧了货币短缺的问题。而货币短缺又影响了商业活动的正常开展,导致经济发展受阻。在这种情况下,国家难以筹集到足够的资金用于军事建设和战争准备,军事力量自然也就难以得到有效的提升。

外交战略的短视与失败

宋朝在外交上采取了 “以钱换和平” 的绥靖政策,这无疑是一种饮鸩止渴的做法。澶渊之盟便是这一政策的典型体现。景德元年(1004 年),辽萧太后与辽圣宗耶律隆绪亲率大军南下,深入宋境。宋真宗在宰相寇准的力劝下,御驾亲征,抵达澶州督战 。宋军在澶州城下以八牛弩射杀辽军主将萧挞凛,士气大振。然而,宋真宗却无心恋战,急于求和。最终,双方于 1005 年 1 月签订澶渊之盟 。根据盟约,宋辽约为兄弟之国,宋每年送给辽岁币银 10 万两、绢 20 万匹,宋辽以白沟河为边界。

从表面上看,澶渊之盟以较小的经济代价换取了宋辽之间长达百余年的和平,使得宋朝能够在相对稳定的环境中发展经济和文化。然而,从长远来看,这一盟约带来的负面影响是深远的。它极大地消磨了宋朝军队的斗志。由于每年只需支付一定的岁币就能换取和平,宋朝统治者和军队逐渐失去了积极进取的精神,不再将军事建设和国防安全放在首位。军队的训练和战备工作逐渐松懈,士兵们缺乏实战经验,战斗力不断下降。

岁币的支付给宋朝的财政带来了沉重的负担。为了筹集这些岁币,宋朝政府不得不增加赋税,加重了百姓的负担。这不仅导致了社会矛盾的加剧,也影响了经济的可持续发展。而且,这种 “以钱换和平” 的做法并没有换来真正的和平。它向辽、西夏等政权传递了一个错误的信号,即宋朝软弱可欺,只要施加军事压力,就能获得经济利益。这使得宋朝在后来的外交中始终处于被动地位,不断遭受外敌的侵扰和勒索。在宋辽关系中,虽然澶渊之盟后双方维持了较长时间的和平,但辽朝仍不时以各种借口向宋朝施压,要求增加岁币或割让土地。 1042 年,辽兴宗趁宋朝与西夏交战之际,以宋朝违反澶渊之盟为由,要求宋朝割让关南十县。宋朝无奈之下,只得增加岁币,才暂时平息了辽朝的怒火。

外交决策失误,陷入孤立无援

宋朝在外交决策上的失误,使其在军事上陷入了孤立无援的困境,其中 “海上之盟” 便是一个典型的例子。北宋末年,辽国在金的攻击下日益衰落。宋徽宗看到了收复燕云十六州的机会,于是决定与金联合,共同灭辽。1120 年,宋金双方签订了 “海上之盟” 。盟约规定,宋金双方共同出兵攻辽,金取辽中京大定府,宋取辽南京析津府;辽亡后,宋将原给辽之岁币转纳于金,金同意将燕云十六州之地归宋。

然而,宋朝统治者没有意识到,金国的崛起对宋朝同样构成了巨大的威胁。在与金联合灭辽的过程中,宋朝军队的腐败和战斗力低下暴露无遗。宋军在攻打辽南京析津府时,屡战屡败,最终还是依靠金军的力量才攻克了该城。这让金国看清了宋朝的虚弱,从而产生了觊觎之心。辽朝灭亡后,金国迅速将矛头指向了宋朝。1125 年,金灭辽后,随即发动了对宋的战争。由于宋朝在军事上毫无准备,再加上之前与辽的战争消耗了大量的国力,面对金兵的进攻,宋军一败涂地。1127 年,金兵攻破汴京,掳走宋徽宗、宋钦宗父子及大量皇室成员、官员百姓,北宋灭亡,史称 “靖康之耻”。

“海上之盟” 的签订,不仅没有使宋朝实现收复燕云十六州的梦想,反而导致了自身的灭亡。这一事件充分暴露了宋朝外交决策的短视和愚蠢,也让我们看到了一个国家在外交战略上的失误所带来的严重后果。

宋朝,这个在经济与文化领域创造了辉煌成就的朝代,却在军事上陷入了深深的困境,呈现出国富民弱的奇特景象。回顾宋朝的历史,我们可以看到,重文轻武的政策,虽然在一定程度上促进了文化的繁荣,但却严重削弱了军事力量,使得武将的才能无法得到充分发挥,军事人才匮乏。军事制度的缺陷,如兵将分离、军队臃肿等问题,导致了指挥混乱、战斗力低下,使得军队在战场上难以发挥出应有的实力。经济结构的失衡和货币制度的不稳定,影响了军事投入和军事经济的稳定,使得军队的装备和训练无法得到有效的保障。外交战略的短视与失败,如以钱换和平的绥靖政策和外交决策的失误,使宋朝在军事上陷入孤立无援的境地,最终导致了国家的灭亡。

宋朝的历史告诉我们,一个国家的繁荣昌盛,离不开强大的军事力量作为支撑。军事力量不仅是维护国家安全和领土完整的重要保障,也是国家在国际舞台上立足的重要资本。在当今时代,虽然和平与发展是主题,但国际形势依然复杂多变,地区冲突和局部战争时有发生。因此,我们必须高度重视军事建设,不断提升国家的军事实力。

我们要正确处理好经济建设与军事建设的关系。经济建设是国家发展的基础,只有经济繁荣了,才能为军事建设提供充足的资金和资源。但同时,军事建设也不容忽视,它是经济建设的保障,只有拥有强大的军事力量,才能为经济建设创造一个稳定的外部环境。我们应该在发展经济的同时,合理增加军事投入,加强军事装备的研发和更新换代,提高军队的现代化水平。

我们也要注重军事人才的培养和选拔。军事人才是军队的核心竞争力,只有拥有高素质的军事人才,才能打造出一支强大的军队。我们应该加强军事教育,培养军事人才的战略思维、指挥能力和战斗精神。同时,要建立科学合理的人才选拔机制,选拔出真正优秀的军事人才,为军队的发展注入新的活力。

宋朝的历史是一部波澜壮阔的史诗,它的辉煌与衰落都给我们留下了深刻的启示。让我们以史为鉴,从中汲取智慧和力量,不断加强国家的军事建设,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

评论列表