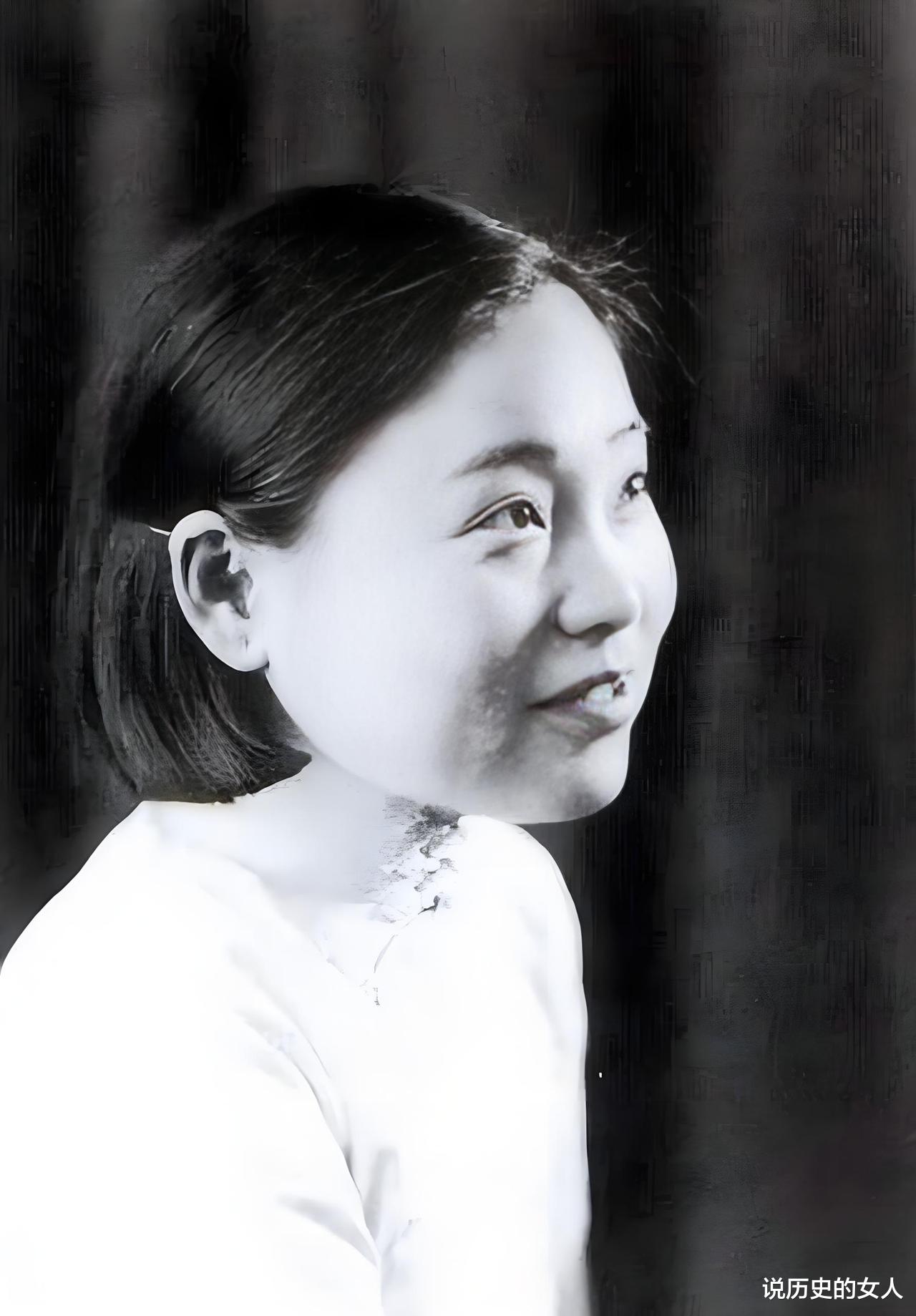

即便在整个人类历史上,如她这么坚韧、坚守的女性都不多见——

她出身豪门,容貌秀丽,多才多艺,完全可以一生无忧,甚至荣华富贵,但她却选择了简朴的一生,甚至是清心寡欲的一生。她18岁嫁入豪门,婚后3个月丧夫,但为了一个使命没有再婚,独守空房84年!她虽因向国家捐献国宝而获奖励2000万,但仍过着朴实的生活,最终高寿102岁……

1906年,丁达于出生于江苏苏州的一个官宦之家。其父丁春之曾任山西定襄知县,丁家十分富有,在当时的苏州也是妥妥的豪门,要不,后来的丁家女也不可能嫁到一个更加厉害的豪门之中。

在江南烟雨的滋润之下,丁达于自小就聪慧绝伦,且长相清秀。到18岁,她已是女红刺绣无所不通,诗词歌赋无所不能。这样的才女,自然少不了名门大户的争相追求。最终,丁家选择了苏州的另一家豪门——潘家。

说起潘家,在当地可是人人皆知、无人不晓的大户。其先祖潘世恩是清朝乾隆年间的状元,史载他有一个功绩就是,多次向朝廷大力举荐过赫赫有名的民族英雄林则徐。后来的潘家也是人才辈出,比如潘世恩的孙子潘祖荫就是咸丰年间的探花,官至二品,且是著名的金石学家、书法家、收藏家。潘祖荫有一个功绩就是,大名鼎鼎的民族英雄左宗棠受到陷害和打击时,他曾大力援助、保护过他。

我们的主人公,大才女丁达于嫁的就是潘祖荫的孙子潘承镜。

这里要说明一下,潘家虽然是名门大户,但到潘祖荫时,却遇到了尴尬,他没有子女。因为他一生忠于爱情,仅娶一妻,但其妻却没有生育。潘祖荫只有一个同父异母弟弟叫潘祖年,也很有才学,然而,他的儿子也全部夭折,仅余一女。

面对没有子嗣的残酷局面,和亿万家产无人继承的无奈现实,潘祖年只好过继了一个堂兄的孙子潘承镜作为后世继承人。潘承镜被过继之时,潘祖年年岁已高,因此年轻的潘承镜不是作为其子嗣而是孙嗣而存在的。而且,当时潘祖年的长兄潘祖荫已去世多年,潘祖年也将潘承镜作为其兄的孙子看待,因为,潘祖荫在世时,对同他的年龄相差很大的弟弟潘祖年非常好。也就是说,潘承镜是潘祖荫和潘祖年兄弟俩共同的孙嗣,也是潘家的唯一传人。

因此,在1923年,当不满18岁的丁达于嫁到潘家时,自是风光无限,被认为是一种莫大的荣耀,街坊邻里都是极其羡慕的。

然而不幸的是,潘祖年过继来的孙子潘承镜也是短命,以至于丁达于嫁过来仅三个月,他便病逝了。如此,年纪轻轻,甚至还在“豆蔻年华”的丁达于就守了寡。

当时,窗户上那大红的“囍”字还完好无损,潘家就悲凄凄地摆了灵堂。面对哭倒在棺椁前的新媳妇丁达于,族人和街坊邻里在感叹之余,都会不屑地撇撇嘴:别看现在哭得欢,改弦再嫁没几天……

按说,当时才过门的丁达于,年轻貌美,完全可以再嫁,但她却没有,因为一个人给了他一个使命,为了这个使命,她在潘家坚守了84年!

丈夫死后,可怜的丁达于连孝敬公婆的机会都没有,她只能在潘家孝敬祖公公潘祖年和祖婆婆,凑合熬日子。然而不幸的是,两年后,祖公公潘祖年也去世了。摆在丁达于眼前的只是潘家的一个庞大的家业。

潘家的家业有多大?大得你难以想象。前面说过,前朝探花、官居二品的潘祖荫身世显赫,还是个大收藏家,一生收藏了无数古玩字画,不乏文物级别的稀世珍宝。其中有两件大鼎——大克鼎和大盂鼎,更是国宝级别的,堪称无价。

当时坊间有个传说,“海内三宝,潘家有其二”。这三宝就是在陕西出土的三尊巨大的周朝青铜鼎,即大盂鼎、大克鼎和毛公鼎。

大盂鼎为西周康王时期的礼器,高101.8厘米,其腹内有291字铭文,记载着周王训诰;大克鼎属西周孝王时期所造,高93.1厘米,铭文290字,记述周王赏赐史实;毛公鼎铸于西周晚期,通高54厘米,铭文499字,为现存最长的青铜器铭文。三鼎铭文对研究西周社会制度具有极为重要的价值。

三宝之中的大盂鼎被左宗棠高价收藏。后来左宗棠被人陷害,多亏潘祖荫相救才免灾,为报答救命之恩,左宗棠便把国宝大盂鼎赠送给了潘祖荫。

后来,另一国宝大克鼎出土时,潘祖荫干脆又出重金将之购买。如此,潘家便拥有了这两件“国之重器”。

潘祖荫离世时,把这些国宝托付给了弟弟潘祖年。如今潘祖年也将离世,潘家却没人可以托付了。最终他几经深思熟虑,决定把这个重任交给孙媳丁达于。因为,在他看来,丁达于虽然一介女流,但知书达理,处事谨慎,且为人极其厚道。在潘家两年来,她吃苦耐劳,兢兢业业,把家里打理得井井有条,很值得托付。

这天,潘祖年把丁达于叫到跟前,郑重地说:“这两年你在咱们潘家受苦了!我老了,没几天日子了,唉,临走前,我有件事要托付给你……”

丁达于恭敬地说:“祖父,有什么事,您尽管吩咐!”

潘祖年道:“我潘家家门不幸,没有男丁,多亏了你啊!你一定要答应爷爷一件事:咱家收藏的这些东西可都是宝贝啊,特别是大盂鼎和大克鼎,不仅是我们潘家的传家之宝,更是我们中国人的传家宝!它们以后就交给你了,你一定要好好守护。如今世界不太平,可不能让这些国宝流失啊,尤其不能落到外国人手里!以后无论潘家衰落到何种地步,都不能变卖这些宝鼎啊……”

丁达于流着泪,频频点头:“祖父,孙媳一定不辜负您的重托!”

为郑重其事,潘祖年还给丁达于重新取了名字,叫潘达于,直接将这个外来的丁氏女当做潘家的人了,而且名字中的“达于”二字就是谐音两大国宝中的“大盂鼎”的,可见潘祖年对这个孙媳的看重(之前丁达于名字中并无“达于”二字)。

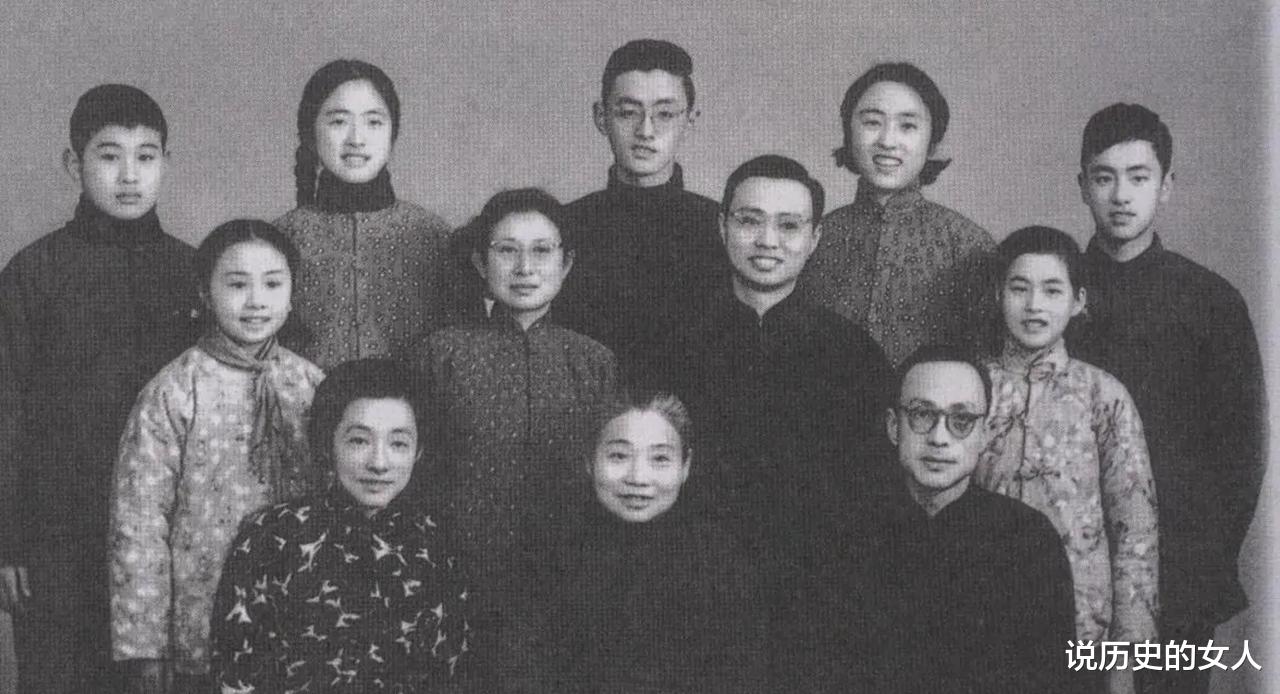

潘祖年是有远见的,他把后事交代给孙媳之后,还从家族中过继了两个孩子,一男一女给潘达于,不至于潘家绝后。自此,潘达于作为潘家的家长经历了80年的非凡岁月……

潘达于接手潘家的重担之时,才20岁。搁现在,还是个小女孩的量级,还是个在家里当“公主”的节奏,可在当时,她俨然成了那个显赫的潘氏家族的族长了。

然族长只是一种“名份”,表面上潘氏家族的人都尊重她,私下里谁人服她?一个黄毛丫头,一个少年寡妇而已。老爷子活着的时候,谁都对潘家敬畏三分,可如今的潘家连个正经男人都没有,谁都想欺负欺负这“孤儿寡母”。

因此,在后来的漫漫岁月里,潘达于的日子之艰难可想而知。她要打点各路“神仙”,不仅要应对那些杂七杂八的亲戚朋友,七大姑八大姨之类,还要防着那些不怀好意的邻里搞事情,活得特别累。毕竟,那么大的一个家业,谁都想来蹭点“流量”;关键,那些藏在家里的宝贝,谁都会有不轨之心……

好在潘达于脑子够灵,身板够硬,周旋于各路“神仙”之间,仍活出了属于自己的精彩。尤其是,为了保护那两件国宝级大鼎,她付出了常人难以想象的智慧和艰辛……

收藏界的高手们都知道潘家藏有好东西,都想来“拜读拜读”。潘达于知道他们都不安好心,就想方设法对付他们,哪些人可以见见国宝,哪些人绝对不能见,她都要做出判断。对那些心存歹念的家伙,必须小心应对,真是如履薄冰。

当然,也经常有倒卖文物的人到潘家来搞东西,他们口口声声要出高价,甜言蜜语诱惑潘达于把宝贝卖给他们,但都被潘达于机智巧妙地轰走了。

甚至有位美国的收藏家来到潘家,提出用600两黄金外加一套高级别墅来换大盂鼎,都被潘达于打发走了。面对这些高价诱惑,潘达于是死死恪守祖训,绝不能让国宝有任何闪失。

1935年,潘达于又遇到了个不好对付的主儿。那年国民政府在苏州修建了一座办公大楼。有国民党要员到潘家,要求借大鼎一用,就是把两座大鼎放到办公大楼里展览,让大楼沾点福气。

潘达于一看来人就知道他们想干啥了,这帮人说的挺美,说是借,其实一旦把宝鼎拿走,基本就有去无回了。你一个妇道人家,哪能跟这些官老爷抗衡啊。先借你十年八年不还,你催得急了,赔你十两八两银子,这鼎基本就成人家的了。

于是潘达于就跟他们周旋。胳膊拧不过大腿啊,就陪着笑脸说:“哎哟,我的大老爷啊,实在对不住了,家里哪有什么大鼎啊,听他们瞎说!那玩意早被祖父送给友人啦,如今的去向,我们小辈怎么知道呀?”

国民党官员们被气得脸铁青,也没辙,你总不能去明抢吧。

最困难的还是在抗战时期。为躲避战祸,潘达于曾邀人摄制了380块家藏青铜器玻璃底片,以防不测,一旦原物被日本人抢走,能为后世留下基本的原始收藏资料。

1937年秋,上海“8·13”事变后,战火燃到苏州,潘达于一家本来随大家到太湖岸边避难,但想到苏州老宅里的大鼎,她放心不下,于是就冒着生命危险回去处理这件事。

事关重大,知道的人越少越好。潘达于只带着姐夫潘博山和堂叔家的八弟,另两个最信任的木匠回苏州。潘达于向木匠许诺说:“藏宝的事情千万不可泄露!从今以后,潘家养你们全家一辈子!”

5个人坐着马车连夜回到苏州城南石子街老宅。当时的苏州城已被日军轰炸过,充满火药味。他们一行人到家,看到大鼎安然无恙,潘达于才松了一口气。她决定把大鼎埋到地下。

潘达于连忙吩咐两个木匠,制作两个盛放大鼎的木箱。然后她和姐夫、八弟去寻找埋鼎的最佳地点。埋在院里肯定不行,一是下雨会损坏宝贝,关键你没法处理那些填坑的新土,新土容易被人发现。

最终选定后院的一个屋子,那里破旧不堪,平常没人住,放满了杂物。他们把地砖小心翼翼地撬开,一块一块按顺序整齐地摆在一边,生怕不能恢复原状。那天夜里,潘达于点上蜡烛,姐夫和八弟挖了一夜,挖了一个一人多深的坑洞。

潘达于看了看说,不行,还太浅。那些日本人无恶不作,说不定会挖地三尺找宝贝的!

于是已经累得筋疲力尽的哥俩,吃了两口干粮,喝了两口凉水后,接着再挖……

坑洞足够深了,木匠也把箱子制作好了,他们就把两只大鼎小心翼翼地放入箱子中,然后再费力地放入坑中。当然,木箱做得比较大,多余出来的地方,又放了一些小件藏品。

随后他们用土把坑洞填好,把多余的土均匀地撒到院子里的花木丛中,最后又把地砖按原样一块一块摆好。

事后证明,潘达于这个办法十分奏效。

不久苏州沦陷。果不其然,日本人把苏州各名门大户都搜刮了个遍,什么值钱的东西,文物、宝物啊,都被抢了个净光。拥有大鼎的潘家自然也受到了日军的重点照顾。

当时,日军司令松井命令到潘家找大盂鼎和大克鼎。可日本人只搜到了一些普通的金银玉器,把潘宅的院子挖了一个遍,都没有找到大鼎。

气急败坏的日本人最终找到潘达于,问大鼎的去向。潘达于毫不胆怯,她面不改色心不跳,回答道:“不知道啊,那都是上辈人的事情了,谁知道爷爷把它们送给谁了!”

为了得到大鼎,日本人在潘家老宅共搜索了七次。1943年寒冬,日本人又带着探测器来了。当时的潘达于急中生智,将家里的银元事先埋在后院。当探测器发出蜂鸣之音时,日军欣喜若狂,疯狂挖掘,结果只挖出三千银元,仍没有找到大鼎。

日本人又向潘家的其他人询问,可潘家不管是大人小孩高度一致,都说不知道大鼎在哪里。日本人气得够呛,为了泄愤,他们把潘家在苏州的所有宅院都搜刮一空,导致拥有万贯家财的潘氏家族变得一无所有。甚至在生活最艰难时,潘家人连粥都喝不上。有族人提议卖件小鼎换粮吃,潘达于毫不妥协,当即摔碎茶碗道:“要卖鼎,先卖我!”

潘达于带着孩子四处逃亡,最后到上海避难。期间受了很多苦,但无论生活多艰难,她仍牢记爷爷的遗训,从来没有想过要变卖家里的藏品,并且,家里地下藏宝的秘密,她守口如瓶,从未向任何人透露过。

两尊大鼎在苏州潘家老宅的地底下沉默了7年。到抗战接近胜利时,潘家埋鼎的这块地皮塌陷下去了,潘达于才让人把鼎悄悄挖出,但仍放在后厢房,拿一些破棉絮、烂稻草之类的废品掩盖起来……

这样又过了数年,一直到解放后,大鼎才重见天日。

1951年,上海要建立博物馆。潘达于闻知欣喜若狂。她想,大鼎是国家的文物,应该让大鼎重见天日,发挥它自身的价值;并且,让博物馆保存大鼎,才更加安全。

潘达于就跟子女和族人商量,要把两尊大鼎献给国家。大家都欣然同意。于是潘达于给文化部写了一封信。潘达于在信中说:

“窃念盂克二大鼎为具有全国性之重要文物,亟宜储藏得所,克保永久。诚愿将两大鼎呈献大部……供广大观众之观瞻及研究……”

文化部接信后十分重视,特派专员到苏州潘家老宅。当两尊大鼎脱去尘埃展现在大家眼前时,所有人都惊呆了!

国宝完好无损,大盂鼎和大克鼎散发出青铜特有的光泽,仿佛时隔千年,还辐射着大周王朝曾经的辉煌……

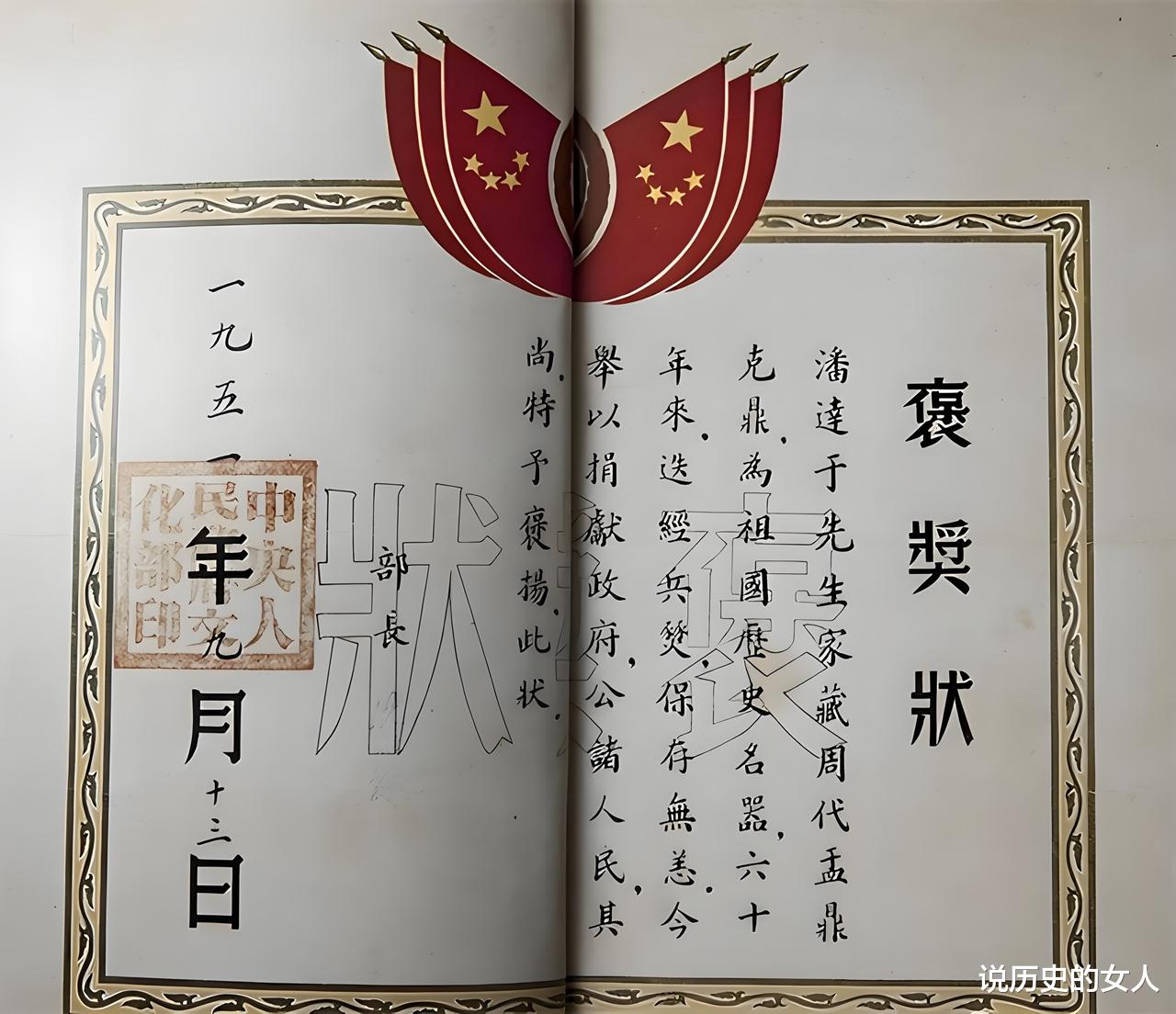

为表彰潘达于捐献国宝,文化部举办了表彰大会,给她颁发了奖状。

奖状上还落着文化部部长沈雁冰(茅盾)的名字:“潘达于先生家藏周代盂鼎、克鼎,为祖国历史名器,六十年来迭经兵火,保存无恙,今举以捐献政府,公诸人民,其爱护民族文化遗产及发扬新爱国主义之精神,至堪嘉尚,特予褒扬,此状。”

这张奖状在潘达于的卧室里一直挂了50年。

当时政府还奖励潘达于一笔2000万元的奖金。当然那时(第一套人民币)的两千万跟现在不一个概念,2000万大概相当于今天的10元左右的购买力。当时抗美援朝已经开始,具有爱国情怀的潘达于把这笔钱直接捐给了志愿军!

其后,潘达于又陆续捐出了大量藏品,如1956年捐赠99件字画,1957年捐赠150件字画等。上海博物馆收藏的明代书画大家沈周的《西湖名胜册》、弘仁的《山水卷》、倪元璐的《山水花卉册》等400多件文物,都来自潘达于的捐赠。

可以说,潘达于为国家捐出了万贯家财,而自己却一直过着十分简朴的生活。她过继来的儿子和女儿后来都从事了教师职业,没有谁因为家藏丰富而生活优越。这在收藏界是少有的。对于物质生活的看淡,潘达于实在令人尊敬!

大盂鼎收藏于中国博物馆,而大克鼎则收藏于上海博物馆。2004年,京沪合作,在上海博物馆同台展出了大克鼎和大盂鼎,这是50年来双鼎的第一次会面。

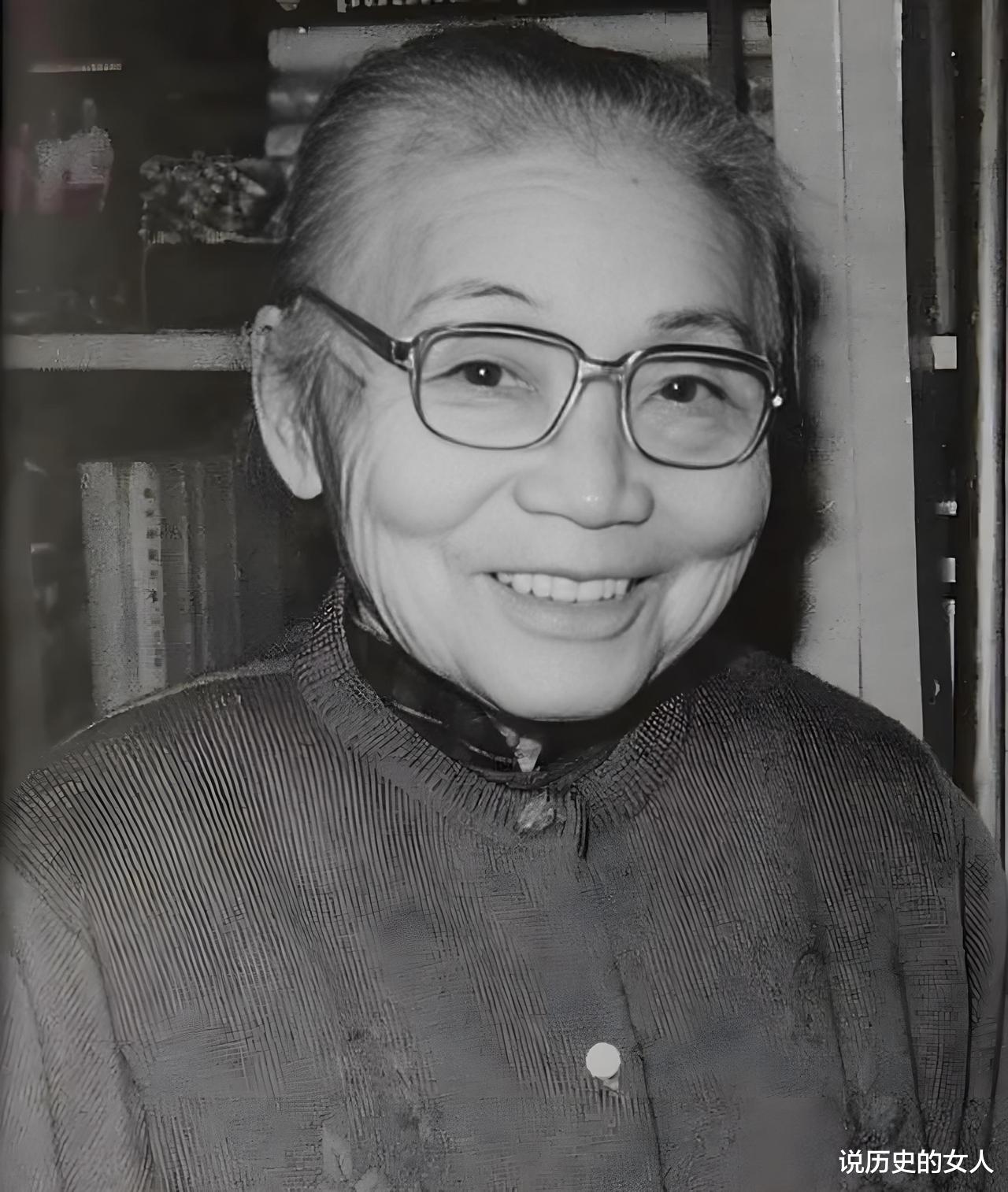

当时上海博物馆邀请了潘达于参展,还为她举办了盛大的寿宴。

国宝没老,人已老。当白发苍苍年近百岁的潘达于,在女儿的搀扶下走上展台,看着自己曾经呵护过的两尊大鼎时,她激动得流下眼泪:

“这么多年了,你们一点都没变啊。我给你们找到了好人家喽!”

好人长寿,潘达于老人于2007年8月无憾而逝,高寿102岁!

也许,那两尊大鼎在博物馆正在默默地为老人祈福呢!

![笑死,评论区瞬间清流了[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/8482884925022849966.jpg?id=0)

![不是,你这野史也太野了吧[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/16561927245623512769.jpg?id=0)

![公主的富贵衣服廉价平民衣服倒是还行[笑着哭]挺落地的](http://image.uczzd.cn/4591699958378531236.jpg?id=0)