10月22日,苹果iPhoneAir正式发售,引发一波“无卡化”热潮。然而,就在不少用户兴冲冲前往运营商办理eSIM业务时,却遭遇了一道意想不到的“年龄墙”。

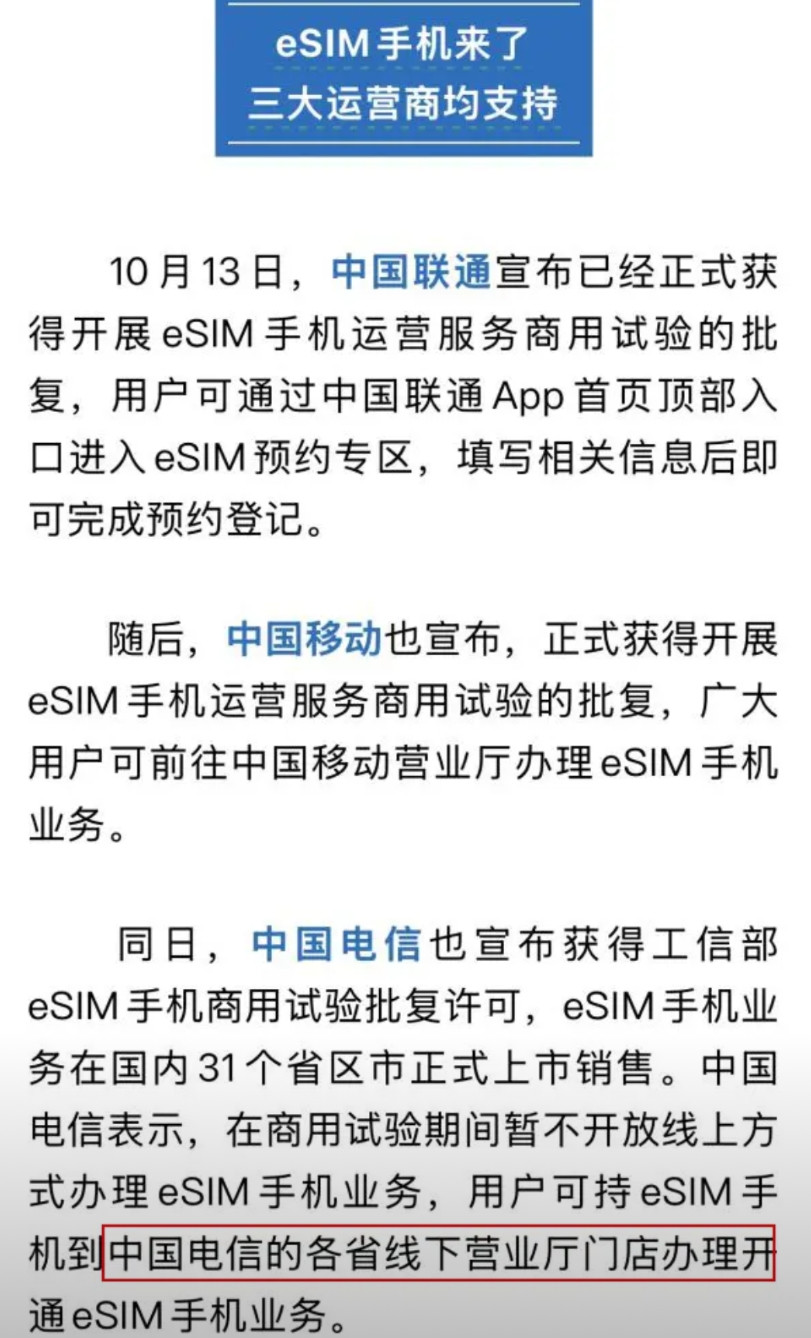

据网友爆料,有用户在电信营业厅办理eSIM业务时,因“年龄超过60岁”被系统拒绝录入。消息一出,迅速登上热搜。电信客服随后回应称,eSIM业务目前处于试运营阶段,系统正在升级,10月24日即将恢复为60岁以上用户办理。

一时间,eSIM原本技术感十足的词汇,成了大众关注的焦点。到底什么是eSIM?它和传统SIM卡有什么区别?为什么运营商会设置年龄限制?今天,我们就来一次全面科普!

一、SIM卡vs eSIM卡:是选“插卡”还是“写卡”?

1、传统SIM卡:实体插拔,一机一卡

SIM卡,全称“用户身份模块”,是一张实体的智能卡,插入手机中用于识别用户身份、连接网络。从最初的“大卡”到如今的Nano-SIM,体积越来越小,但本质未变:一卡对应一个运营商,换卡需手动插拔。

优点:普及度高,更换运营商方便,插卡即用。

缺点:占用手机内部空间,易损坏、丢失,多设备换卡不便。

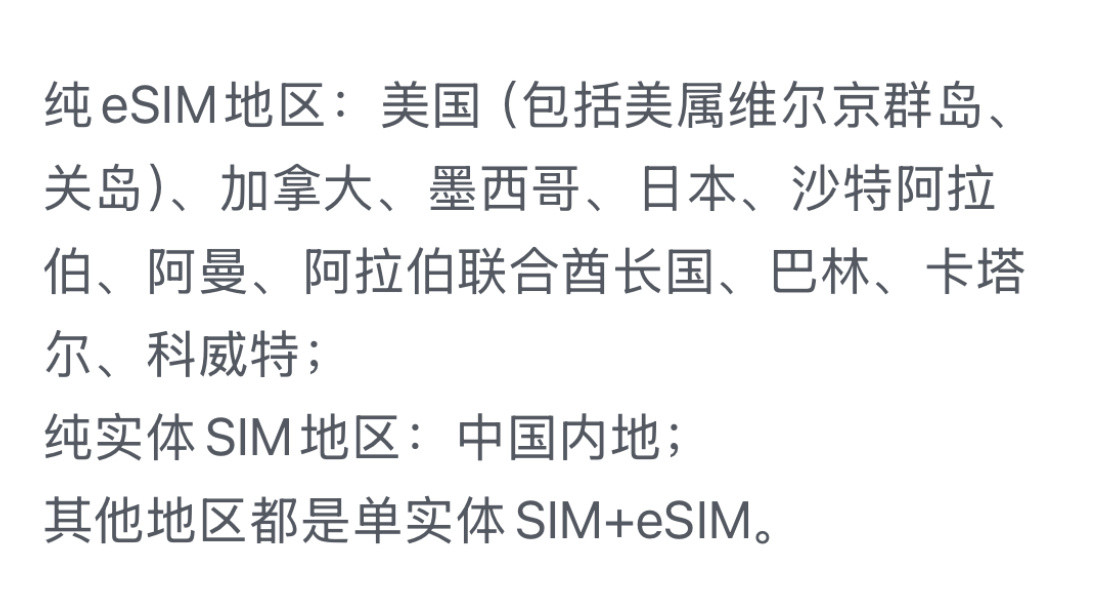

2、eSIM:嵌入式SIM,一机多号,远程写卡

eSIM,即“嵌入式SIM”,是一种焊接在设备主板上的芯片,无需手动插卡,通过软件方式“写卡”激活。用户可通过扫描二维码或APP操作,远程切换运营商、绑定号码。

优点:

节省空间,设备更轻薄;

切换运营商无需换卡,一机多号;

适用于物联网、可穿戴设备、车载通信等场景。

缺点:

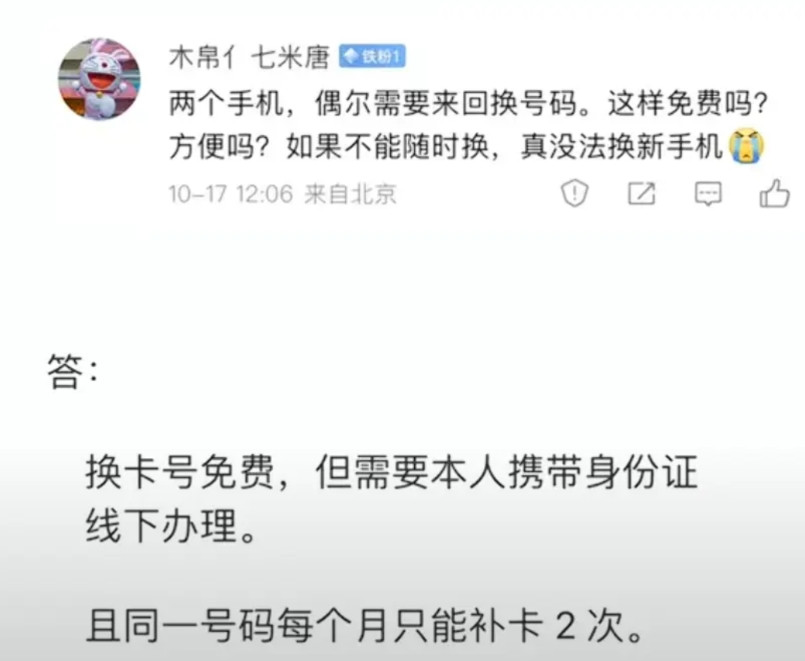

依赖运营商支持,目前国内仍处试商用阶段;

用户操作门槛略高,需具备一定的数字使用能力。

二、eSIM为何设置“60岁门槛”?是技术限制还是运营策略?

此次电信的“年龄限制”虽为短期系统升级所致,但也折射出了eSIM推广中的现实问题:

系统适配尚未完善:eSIM业务在国内刚起步,运营商系统仍在调试,尤其是与身份证、实名制系统的对接;

防诈骗与风险控制:eSIM的“无卡化”会不会容易被不法分子利用,运营商在试运营阶段更谨慎;

用户教育待加强:eSIM操作流程对部分老年用户不够友好,需更多引导与服务支持。

但值得肯定的是,电信已迅速回应并调整政策,预计很快将全面开放。这也提醒我们:数字技术的普及,必须兼顾“速度”与“包容”。

三、不只是手机:eSIM将如何改变我们的通信方式?

eSIM的意义远不止“手机不用插卡”。它更是在推动一场“通信无卡化”革命:

智能穿戴:Apple Watch、智能头盔等设备可独立联网;

跨境旅行:无需购买当地SIM卡,远程切换运营商套餐。

未来,你的身份认证、通信服务,可能都将“写”入设备,随需而变。

四、延伸阅读:当“无卡通信”遇上“北斗卫星消息”——TD70北斗对讲机的硬核实力

在eSIM推动地面通信革新的同时,卫星通信也在悄然走进民用领域。比如近期备受行业关注的TD70北斗三号多模对讲机,就展现了“无卡通信”的另一种可能:

支持北斗短报文双向通信:在无信号区域,仍能发送文字、语音、图片;

DMR数字模拟二合一+4G全网通:地面网络与卫星通信无缝切换;

IP67三防+7360mAh大电池:极端环境下依然可靠;

AI降噪+双麦克风:嘈杂环境中通话清晰。

这款设备广泛应用于边防、林业、海上作业、应急救援等领域,真正实现了“无卡也能通,无信号也能发”。

eSIM不是终点,而是“无卡通信时代”的起点

从SIM卡到eSIM,从地面网络到卫星通信,技术的演进正在不断打破空间的限制。尽管eSIM在推广初期仍有阵痛,但其代表的“无卡化、智能化、融合化”趋势已不可逆转。

我们期待运营商尽快完善系统,让更多用户——包括老年人——享受到技术带来的便利。同时,也期待像北斗对讲机TD70这样的“天地一体”通信设备,能进一步拓展我们的通信边界。