本文参考历史资料结合个人观点进行撰写,文末已标注相关文献来源。

(明朝大臣 朱国桢)

明朝有个叫做朱国桢的大臣,做过内阁首辅,当然他在政治方面没有太多建树,主要是文学成就比较高。

这个朱国桢呐,喜欢写文章,他写过一本记录明朝历史的史料,名字叫做《史概》。

等到朱国桢死了之后,朱家家道中落,连出版这本《史概》也做不到了,干脆将这本书的一部分书稿卖给了同乡的乡绅庄廷鑨。

庄廷鑨,浙江湖州人,据说此人是个盲人,眼睛看不到的,但他很有志气。

古人云:左丘失明,厥有国语。

他左丘能写书,我庄廷鑨为什么不能?于是庄廷鑨就想要写一本属于自己的历史书,这也是他花重金买来朱国桢《史概》的目的。

书稿买到之后,庄廷鑨找来了很多文人帮他继续创作,增删修改,因为朱国桢去世的比较早,所以原稿中没有记载明光宗之后的事情,当时已经是清朝,那为了让这本史书的跨度是完整的,庄廷鑨就颇费心思的请了一众文人增加了天启崇祯二朝,以及南明的历史,书成之后,定名为《明书》。

想一下,这本书大部分的内容,四分之三吧,都是朱国桢创作的,那么朱国桢在明朝时进行明朝历史的创作,和清朝人进行明朝历史的创作视角就是不同的。

所以这本《明书》,不管清朝的奠基人努尔哈赤叫皇帝,而称呼他明时的官职建州都督,对于那些明末时在辽东英勇抗击女真人的将领,《明书》也给予了充分的肯定,而对于那些投降清朝的人嗤之以鼻,大加批评,不仅是朱国桢的原稿,就是庄廷鑨后来找来文人增删续写的时候,也保持了这种风格,因为毕竟当时江南文人思念明朝的心思很重,比如写南明历史的时候,不用清朝的顺治年号,而用南明的隆武,永历等年号。

时间到顺治十二年,庄廷鑨病死,庄廷鑨的父亲庄允诚为了了却儿子生前的这一桩心愿,继续做这本书的编撰工作,一直到顺治十七年终于书成,改名为《明史辑略》,并且刊刻发行。

为了给这本书增加一些权威性,庄允诚还找来了李令皙给此书做序。

李令皙也是湖州人,而且他还是前明官员,崇祯十三年的进士,做过江阴知县,明朝灭亡之后他还跟着史可法参加过抗清活动,也是一位爱国志士了。

余下,庄允诚还在书中附上了编撰该书的一众作者的名字,有査继佐,陆之铭等十八人。

可以说,以文学视角来看,这是一本很有分量的史书,但是在当时其实并没有引起多大的轰动,没有卖的很好,仅限于江南部分地区流传。

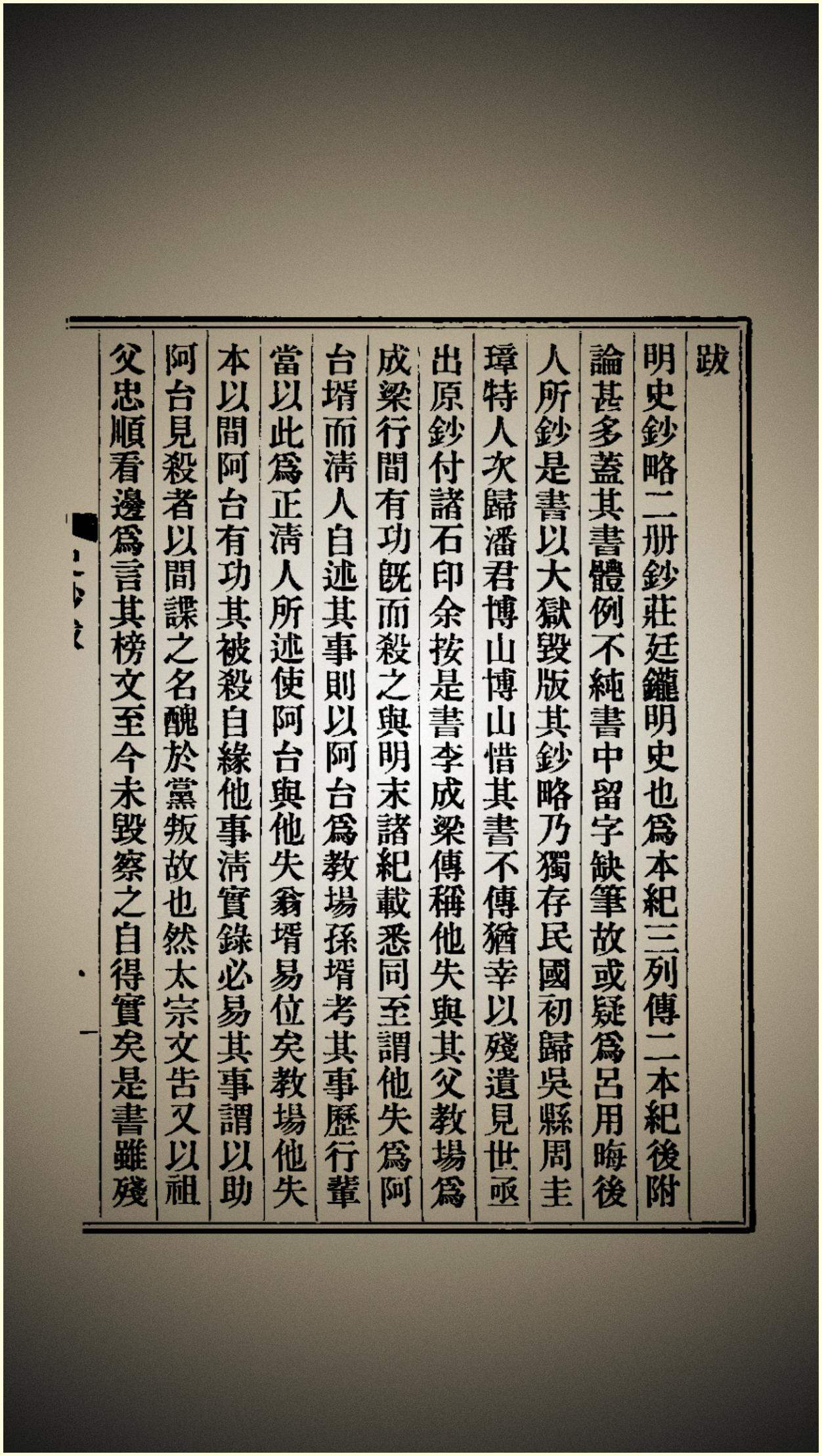

(原书已被毁,仅存 明史钞略)

此书的事情可以暂时告一段落,我们把时间拨快,来到一年之后,即顺治十八年。

湖州有个县,叫做归安县,归安县的知县,叫做吴之荣。

吴之荣心术不正,做知县很不到位,因为涉及一场数额不大的贪腐案件落马,被褫夺了知县的身份,沦为平民。

清朝治理贪腐的力度还是很严格的,没被杀死,吴之荣就应该暗自侥幸,但偏偏他官瘾太大,已经落到了这种地步他还想要做官。

但是,这是不容易的,主要是因为他本身已经有了劣迹,很难再被朝廷重用。

除非,吴之荣可以立功。

可他是一介文人,手不能缚鸡,你让他上阵杀敌,建立军功那是不可能的,所以吴之荣整日闷闷不乐,每天只好在酒馆买醉。

后来也不知道是什么原因,也许是偶然,叫吴之荣读到了庄家刊刻的这本《明史辑略》。

最开始吴之荣只是闲来无事,随便翻翻,可是他越看越觉得不对劲,明明是本朝的成书,却不用本朝年号,而用前朝年号,对本朝的皇帝也不加尊称,要么称呼其旧职,要么直呼其名,对于归顺清朝的文官武将也是大肆批评,甚至还找来前朝的官员做序,吴之荣认定,这本书存心不良,有顶撞朝廷,诽谤皇帝,甚至有谋反作乱的嫌疑。

他决定上告,要把这件事情检举揭发出来,这样自己就立下大功,保不齐就能绽放事业第二春。

吴之荣拿上这本《明史辑略》,很快就报告到了将军松魁的衙门。

松魁是杭州将军,他是管军队的,这种事情本不应他负责,但这毕竟是大案,涉及到的问题太多,松魁应该重视起来,但奇怪的是,他对这个案子异常冷漠,只是稍作了解,就转呈给了浙江巡抚朱昌祚,按说巡抚应该管这个事情了吧?巡抚也不管,又把该案送到了督学胡尚衡的手里。

督学,就是学政,这是主管教育,科举,以及文化风纪的官员,书籍刊刻发行,正该他管,案子落到他手里也算专案专办,但让人纳闷的一幕再次出现,胡尚衡对这个案子也很冷漠,完全按下不表。

原因为何?很简单,庄家是有钱人,当地富豪乡绅,交际面极广,他们早就听说了吴之荣挟书状告的事情,因此反应极快,吴之荣告到哪里,庄家就贿赂到哪里,杭州将军,浙江巡抚,浙江学政,庄家每一位都以千金相赠,他们收了钱,自然要替庄家办事,因此吴之荣一连跑了好几个衙门,却无一人肯受理他的案件。

对于浙江地区的官员来说,谁都看得出来吴之荣完全是想要做一桩损人利己的事情,何况这种文字类的案件,实际上可大可小,如果不上称,二两都不到,可一旦上了称,千斤的重量也难挡,所以操作空间很大,罪名和后果完全在模棱两可之间。

实事求是的说,庄家有罪吗?

(顺治帝)

这要从两个方面来看待,在顺治,康熙交替之际,清朝的统治其实尚未完全稳固,尤其是江南地区,反清复明之风弥散,那庄家的《明史辑略》在清朝廷看来,就不会是一本简单的历史书,而是一本有号召力,并且挑战了其合法性的政治书籍,甚至认为此书系统性的,公开的宣扬了一套和清朝官方对立的历史叙述和价值观。

所以,代入清朝统治者的视角,庄家不仅有罪,而且是动摇国本的心腹之患,必须用最残酷的手段加以铲除,以儆效尤。

可是,从历史,文化和人性的角度来看,庄家的罪完全是莫须有的,这是一场文化恐怖和政治迫害。

本书的原作者朱国桢是明朝人,那他写书自然是以明朝的视角来记录历史,你不可能强迫一个明朝的首辅称呼努尔哈赤为清太祖,庄廷鑨组织文人续写,延续这种体例和风格也是正常的,修史者,录当时所见所闻所信,此乃史家之本职,书中褒奖忠义,贬斥乱臣,亦是华夏千年之春秋大义,跳出当时的历史时代,乾隆年间,乾隆皇帝把曾经投靠清朝的洪承畴定为贰臣,却盛赞曾经坚决抵抗清军的袁崇焕,难道乾隆也是心怀不轨?

最关键的是,庄家编书的行为其实是学术文化活动,它根本就不具备谋反的实质条件。

谋反,这是一个非常严重的罪名,必须有组织,有计划,有具体的暴力颠覆行动,而庄家做了什么?他们只是出资召集文人编撰图书,然后公开出版,没有任何证据表明他们曾经组织武装,策划叛乱或者进行任何秘密颠覆活动。

再说点最直白的,如果他们真的有心造反,为什么还会把所有参与者的名字都印在书上呢?

不过,阎王好对付,小鬼(人)最难缠,为了防止事态升级,庄家做出了更加周密的对策,那就是将市面上已经刊印的《明史辑略》全数收回,进行修改,将其中值得吴之荣指摘和诬陷之处全都删去,重新刊刻,二次出版发行,真可谓是算无遗策,但可惜棋差一招,吴之荣最初发现的《明史辑略》虽然已经上缴官府,可他不知道通过什么途径,又花重金买来了一本未及修改的原书,然后拿着这本原书继续在各衙门奔走提告,可以说吴之荣是无所不用其极,尽可能的靠个人的力量,终于把事态闹大,《明史辑略》一案经过一段时间的发酵,不仅闹得整个浙江尽人皆知,甚至还流传到了御前。

当时,康熙年幼,不能亲政,本案由辅政大臣鳌拜派刑部官员罗多等人亲赴湖州彻查,由此揭开了本朝文字狱第一案——明史案。

案件的结果,自然是庄家遭难,吴之荣则升官发财。

如果只是一个庄家遭难,似乎难以称之为第一案,之所以本案在清代文字狱中极为典型和重要,是因为本案牵连人数达到了千余人。

庄允诚一家老小,尚存于世者大多被处死,小部分被流放,已故去者也难以幸免,多被开棺戮尸,从松魁,朱昌祚以下的官员全部革职查办,浙江官场可谓死走逃亡伤,有个叫做谭希闵的知府,不过才到任半月,本案跟他可以说是毫无关联,也被绞死,而如谭希闵者更加不计其数。

为此书作序的李令皙李家,几乎全部处死,在此书中署名的诸多文人以及其家庭也多被抄家处死,非但如此,就连刊刻书籍,买卖书籍的普通百姓也被大量杀害...

此案可以说是开创了清代文字狱的先例,其中最为让人唏嘘的是,诸多死难的江南文人中,其实有很多都没有参与过《明史辑略》的创作,甚至到案发前,他们对本书都毫不知情,他们的名字,是庄允诚自作主张写上去的....

参考资料:

《北游录》

《清史稿》

《亭林文集》

简究岸.清康熙初年湖州庄廷鑨私修明史案.观察与思考,2000

张毓洲.论清初庄廷鑨《明史》案涉案江浙文士.牡丹江师范学院学报(哲学社会科学版),2017

![康熙,洪承畴,雍正,这野史,越来越野了,但是这文字哑谜怎么莫名其妙对的上[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/13265051128308358249.jpg?id=0)

评论列表