要问中国历史上哪个朝代人口最多,答案毫无悬念——是清朝。你可能想不到,明末全国人口只有五六千万,可到了清朝道光年间,竟猛增到四亿。短短两百年间,人口翻了六七倍,这在前朝几乎是天方夜谭。那清朝人口是怎么实现“爆炸式”增长的呢?其实道理并不复杂——老百姓能吃饱饭、过上安稳日子了,人口自然就上来了。

不管在哪个时代,“能不能吃饱”始终是人口增长的第一道门槛。清朝以前,老百姓主要种的是小麦和水稻。但这两种作物都挑土地:小麦要平旱地,水稻要水良田,那些山地、坡地基本种不了,只能荒着。一遇旱涝灾害,庄稼歉收,就得闹饥荒、饿死人,人口自然上不去。

而清朝有了“救荒利器”,从海外传来的新作物,比如玉米、红薯和土豆。这些作物简直是老天爷派来的“续命粮”:

玉米耐旱,山坡薄地撒种就能长,产量还比小麦高。

红薯更不挑土地,有点土就能活,一亩能收上千斤,产量是水稻的两倍多,而且耐储存,冬天煮粥、烤着吃都管饱。

土豆也一样,耐寒耐瘠,挖出来能放小半年,灾年有它就不怕饿肚子。

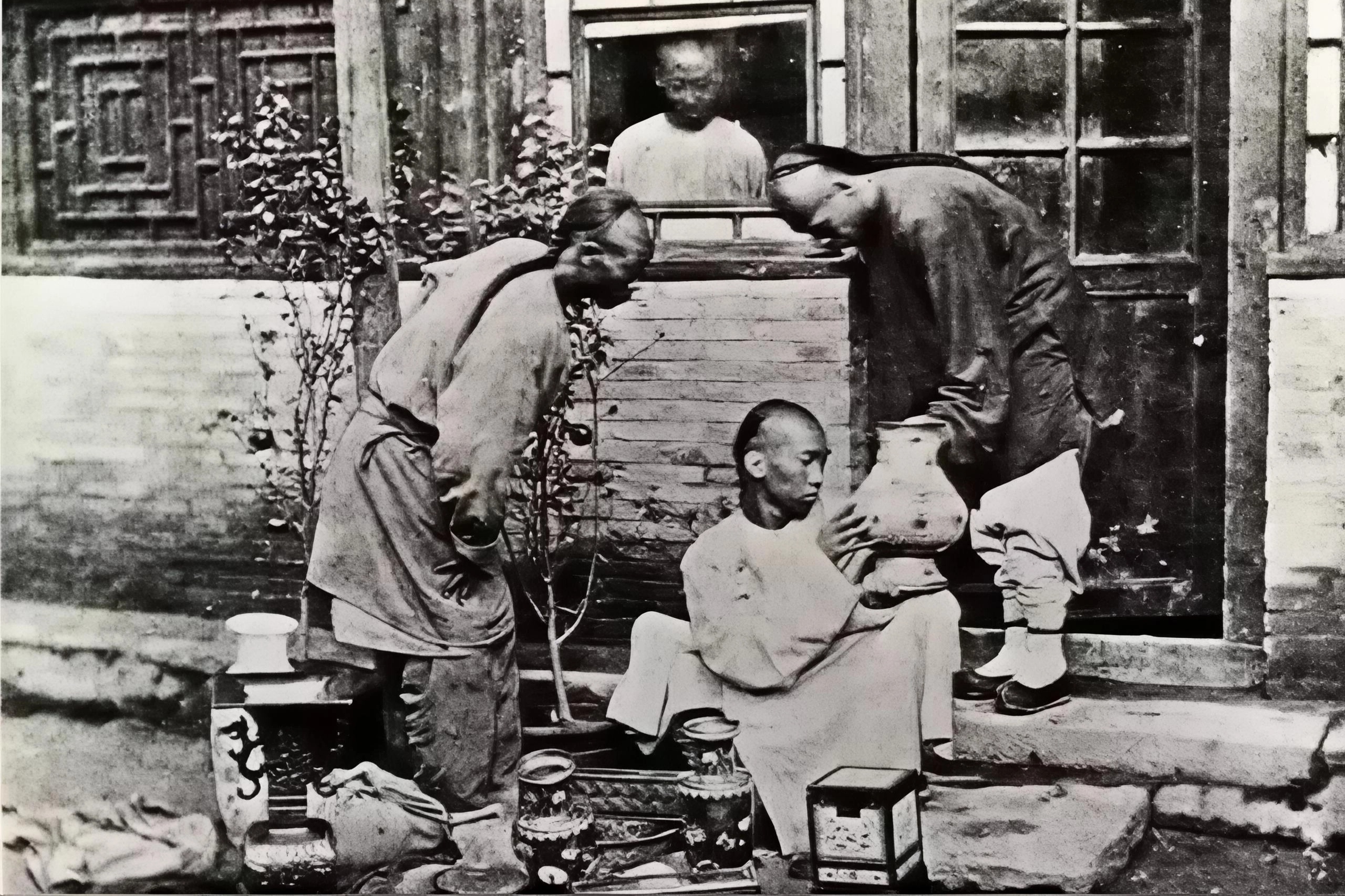

这些作物在明朝就传进来了,但那时没推广开,老百姓不懂怎么种,朝廷也没引导。到了清朝,官府开始鼓励种植,康熙、乾隆都曾派人教百姓种红薯、种玉米。慢慢地,荒山、坡地都利用起来了,粮食产量一下子提了上去。过去十亩地养三口人,现在能养五口,饿不着了,人口自然就多了。

明末那几十年,乱得不像样:先是李自成、张献忠起义,打了十几年;清军入关后又南征北战,平定南明、削三藩……战火连天,老百姓不是被抓去当兵,就是逃难避祸,田都种不成,有些村子甚至十室九空,人口怎么可能增长?

清朝从康熙中期开始,局面就渐渐稳了下来。康熙平三藩(1681年)、收台湾(1683年),和沙俄打了雅克萨之战后划清边界,北方也安定了。雍正、乾隆这一百多年,基本没什么大规模内战。即便有战争,也多在边疆(比如对准噶尔用兵),对内地百姓影响很小。

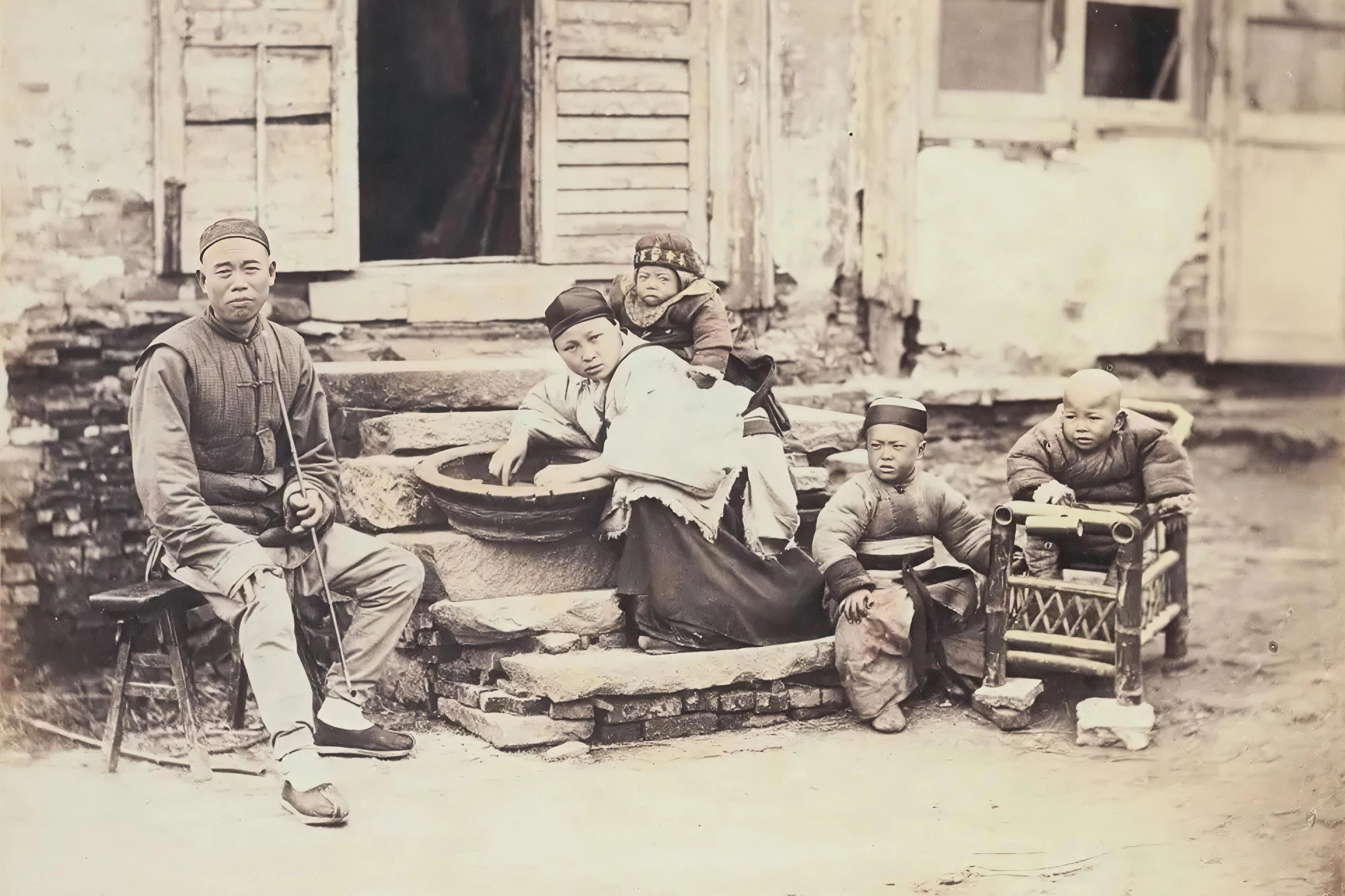

老百姓最怕打仗。只要天下太平,就能安心种地、娶妻生子。像江南地区,康熙以后基本没打过仗,家家有余粮,孩子也养得起,村子里人丁越来越旺。日积月累,全国人口就蹭蹭往上涨。

过去老百姓不敢多生孩子,还有一个重要原因——税是按“人头”收的,也就是“人头税”。比如明朝,家里有几个男丁,就得交几份税。孩子生得越多,税负越重。有些人家为了逃税,生了孩子也不报户口(叫“隐户”),甚至有人狠心把孩子送走——不是不想要,实在是养不起。

清朝把这规矩彻底改了:

康熙提出“滋生人丁,永不加赋”:以现在的人数为基准,以后新生人口不增税。

雍正推行“摊丁入亩”,干脆取消人头税,赋税全按田地面积来收,家里有多少地,就交多少税,和人口无关。

这一下子解开了老百姓的枷锁。比如原来家里五亩地、三个男丁,要交三份税;现在哪怕有十个、二十个男丁,只要土地不变,税就不变。谁还怕多生孩子?之前藏着的“隐户”也敢登记入户了,人口数字不是“暴增”,是原本没算进去的,现在都见光了。再加上大家愿意生,人口自然快速增长。

以前人口增长慢,还有一个现实,孩子太难养活了。那时候医疗条件差,孩子容易得天花、痢疾之类的病,一旦染上,基本只能“听天由命”。明朝就连皇子都有不少夭折于天花,更别说平民家的孩子——有的家庭生五六个,最后能成人一两个就算不错。

清朝在这方面有所改善,关键是“种痘法”的推广。当时人们发现,得过天花的人不会再得,于是想出个办法:从患者身上取一点痘浆,轻轻涂在健康孩子的皮肤上,让孩子轻微感染一次,痊愈后就有了免疫力。这叫“人痘接种”,虽然不绝对安全,但比之前毫无办法强太多了。

清朝皇室很重视这个,康熙自己得过天花,就下令在宫中推广种痘,后来传到民间。老百姓的孩子种痘后,存活率明显提高。过去一家生三个娃可能只活一个,现在能活两个。一代代积累下来,人口规模就上去了。

说到底,清朝人口爆炸,不是因为皇帝多么英明,也不是有什么“神奇政策”,根本在于四个朴素的原因:有饭吃、无战乱、税合理、娃活得下来。这四个条件凑齐了,人口想不涨都难。

到了晚清,虽然经历了鸦片战争、太平天国,人口有所波动,但四亿的基数已经奠定——这就是后来“四万万同胞”说法的来源。直到今天,中国庞大的人口基础,也和清朝这两百年的人口积累密不可分。

评论列表