当我们翻开历史的长卷,总有一些年份像暗夜中的星辰,闪烁着独特的光芒。

1234年,正是这样一个被时光尘封却充满转折的年份。这一年,南宋、金朝和蒙古帝国三方势力交织,战争与命运在东亚大地上演了一出惊心动魄的大戏。宁南左侯的著作《端平元年:1234年宋金蒙三国的战争、命运与政局》,就像一把钥匙,为我们打开了这段历史的大门。

作为一本深入浅出的历史读物,它没有堆砌枯燥的文献,而是以生动的笔触,带我们重回那个风云变幻的时代。今天,我想和大家分享我的读后感,一起探索1234年三国争霸背后的故事——那些被忽略的细节、人物的真实面貌,以及战争如何悄然改变历史的走向。或许,你会从中发现,历史的真相远比我们想象的更精彩、更引人入胜。

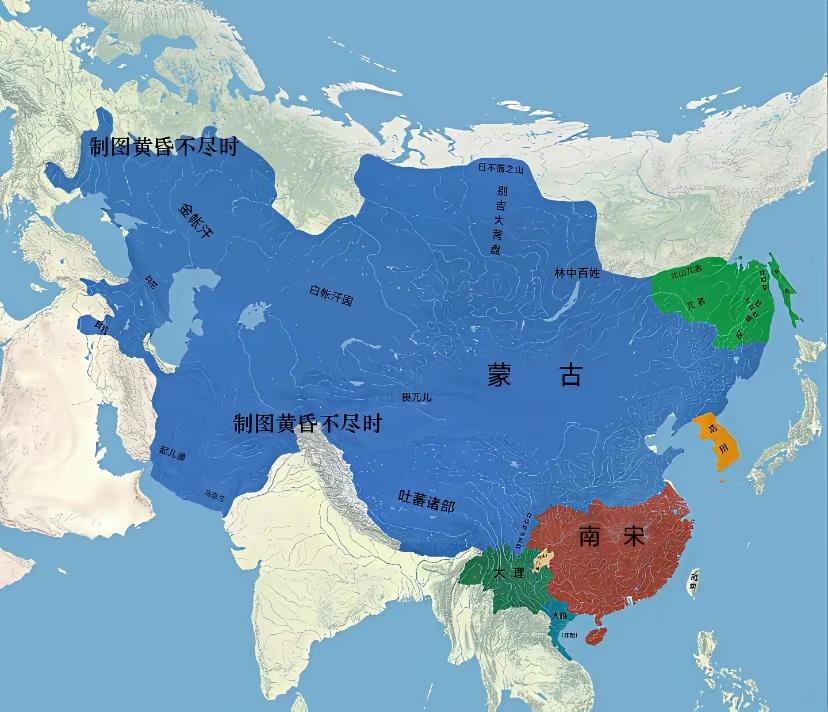

三国鼎立的序幕——1234年的东亚格局

1234年的东亚,正处于一个多事之秋。南宋王朝在南方延续着汉文化的辉煌,金朝占据北方,而蒙古帝国则如日中天,横扫草原。这三方势力,看似平衡,实则暗流涌动。宁南左侯在书中描绘了这样一个开端:端平元年,南宋理宗皇帝在位,年号"端平"象征着朝廷对和平的渴望,但现实却是一场无法回避的战争风暴。金朝在蒙古的步步紧逼下,已是强弩之末,而蒙古的铁骑正蓄势待发,准备给金朝最后一击。这一年,不仅仅是时间的标记,更是三国命运的交汇点。

书中首先带我们回顾了三国各自的背景。南宋自1127年"靖康之变"后,偏安江南,经济文化繁荣,但军事上常显软弱。金朝作为女真族建立的政权,曾一度强大,但到1234年,内部问题和外敌入侵让它摇摇欲坠。蒙古帝国则在成吉思汗的子孙带领下,扩张迅猛,窝阔台汗在位期间,正集中力量消灭金朝。宁南左侯巧妙地将这些背景融入叙述,让我们看到,三国之间的关系并非简单的敌对,而是充满了复杂的联盟与背叛。例如,南宋曾与蒙古结盟对抗金朝,但这种合作背后,隐藏着南宋对蒙古崛起的担忧。这种格局的形成,不是偶然,而是长期历史积累的结果。

在人物方面,书中重点刻画了关键角色。南宋的理宗皇帝,年轻而缺乏经验,朝中大臣如史弥远等人,对国事有着深远影响。金朝的哀宗皇帝,在亡国边缘挣扎,试图挽回颓势。蒙古的窝阔台汗,则是一位雄才大略的统治者,他的决策直接推动了战争的进程。宁南左侯通过这些人物的真实故事,展现了他们在历史洪流中的选择与无奈。比如,金哀宗在1234年初的逃亡与抵抗,反映了金朝内部的混乱;而南宋朝廷在是否出兵援助金朝的问题上,分歧重重,这些细节让历史变得鲜活起来。

战争的开端,源于蒙古对金朝的最后一击。1234年初,蒙古军队围攻金朝都城汴京(今河南开封),金朝势力节节败退。南宋方面,则在端平元年的春天,决定出兵北上,试图在三国博弈中分一杯羹。这一决策,被后世称为"端平入洛",但书中揭示,这并非单纯的军事行动,而是南宋对自身命运的赌博。宁南左侯用平实的语言描述了战争的初期:蒙古骑兵的迅猛、金朝守军的顽强,以及南宋军队的犹豫。这些场景没有过度的渲染,却让人感受到战争的残酷与无奈。例如,书中提到,金朝在汴京失守后,残余势力南逃,南宋军队在边界地区与蒙古军发生摩擦,这些事件一步步将三国推向全面冲突。

为什么1234年如此重要?宁南左侯在书中指出,这一年不仅是金朝灭亡的标志,更是三国格局彻底改变的起点。蒙古的胜利,为日后元朝的建立埋下伏笔;南宋的介入,则暴露了其军事弱点,为后来的危机埋下隐患。通过这一章的叙述,我们能看到,历史不是孤立的片段,而是环环相扣的链条。三国之间的战争,不仅仅是武力的较量,更是文化、经济和外交的综合体现。例如,南宋与蒙古的短暂合作,源于对金朝共同的敌意,但这种合作很快因利益冲突而破裂。书中还提到,普通百姓在战争中的遭遇,让我们感受到历史的大背景下,小人物的命运同样值得关注。

这一章的结尾,宁南左侯留给我们一个思考:在1234年的开端,三国似乎都有机会改变命运,但历史的车轮却无情地碾压而过。接下来的故事,将更加曲折。作为读者,我被这种叙事深深吸引,它不仅解答了我对这段历史的疑问,还让我看到了人物背后的真实情感。

烽火连天——三国军事较量的真实图景

当战争的硝烟在1234年的春天升起,三国之间的军事较量便如同棋盘上的生死博弈。宁南左侯在书中用细腻的笔触,再现了这段烽火连天的岁月,让我们看到的不只是冰冷的战略部署,更是那些在战场上挥洒热血的将士们的真实面貌。

南宋军队在"端平入洛"行动中,展现出令人惊讶的复杂性。书中描述,由孟珙等将领率领的宋军,在北上过程中并非一帆风顺。他们既要面对金朝残余势力的抵抗,又要警惕蒙古盟友的突然变脸。孟珙这位名将,在宁南左侯的笔下显得格外生动:他不仅善于用兵,更懂得在三国夹缝中寻找生机。例如,在1234年三月,孟珙率军与蒙古军会师于蔡州(今河南汝南),这本是一场联合行动,但双方都各怀心思。宋军想要收复失地,蒙古则希望借宋军之力彻底消灭金朝。这种微妙的合作关系,在战场上体现得淋漓尽致。

金朝的最后一搏,更是令人唏嘘。金哀宗在国都沦陷后,辗转逃至蔡州,试图依托这座城池做最后抵抗。宁南左侯通过详实的史料还原,让我们看到金军在这座孤城中的顽强防守。他们利用城防工事,与围攻的蒙古和南宋军队周旋了数月之久。书中特别提到一个细节:金军士兵在粮草断绝的情况下,仍然坚持战斗,这种精神让人动容。但历史的残酷在于,勇气往往敌不过大势。1234年正月,蔡州城破,金哀宗自尽,标志着金朝的正式灭亡。

蒙古军队的作战方式,在书中得到了全新的解读。宁南左侯没有简单地将蒙古骑兵描述为所向披靡的战争机器,而是深入分析了他们的战略智慧。例如,在围攻蔡州时,蒙古军采取了长期围困的战术,同时利用与南宋的联盟关系,避免了不必要的损失。这种策略显示了蒙古将领的远见——他们不仅要消灭金朝,还要为日后与南宋的对抗做准备。书中还揭示了蒙古军队的组织结构:他们善于吸收不同民族的军事技术,比如使用汉族的攻城器械,这让他们的战斗力更加强大。

战场之外的较量同样精彩。宁南左侯用相当篇幅描述了三国之间的外交博弈。南宋朝廷内部,对于是否继续与蒙古合作存在着激烈争论。以史弥远为首的大臣主张谨慎行事,而一些武将则希望趁势北伐。这种分歧直接影响前线的军事行动。例如,在1234年夏季,当蒙古军队开始后撤时,南宋军队是否应该继续北进,就成为朝堂上争论的焦点。书中通过这些细节,让我们看到战争不仅是刀光剑影,更是智慧与决策的较量。

特别值得一提的是,宁南左侯在描写这些军事行动时,始终保持着客观的视角。他既不过分夸大某一方的战绩,也不刻意贬低任何一方的努力。比如,在描述南宋军队收复汴京的过程中,他既肯定了宋军的战绩,也指出了其在后续防守中的不足。这种平衡的叙述,让读者能够全面理解这段历史的复杂性。

在这一章的结尾,我们看到的不仅是一场战争的胜负,更是一个时代的转折。金朝的灭亡改变了东亚的力量对比,而南宋与蒙古之间短暂的和平,也只是更大风暴来临前的宁静。宁南左侯通过这些军事较量的描述,为我们揭示了历史发展的必然性:任何一个决策,都可能引发连锁反应,影响整个时代的走向。

命运交织——关键人物的抉择与人生轨迹

历史从来不只是事件的堆砌,更是由一个个鲜活的人物编织而成的锦绣。在《端平元年》这本书中,宁南左侯用深情的笔调,勾勒出1234年那些站在历史十字路口的人物群像,让我们看到他们在时代洪流中的抉择与人生轨迹。

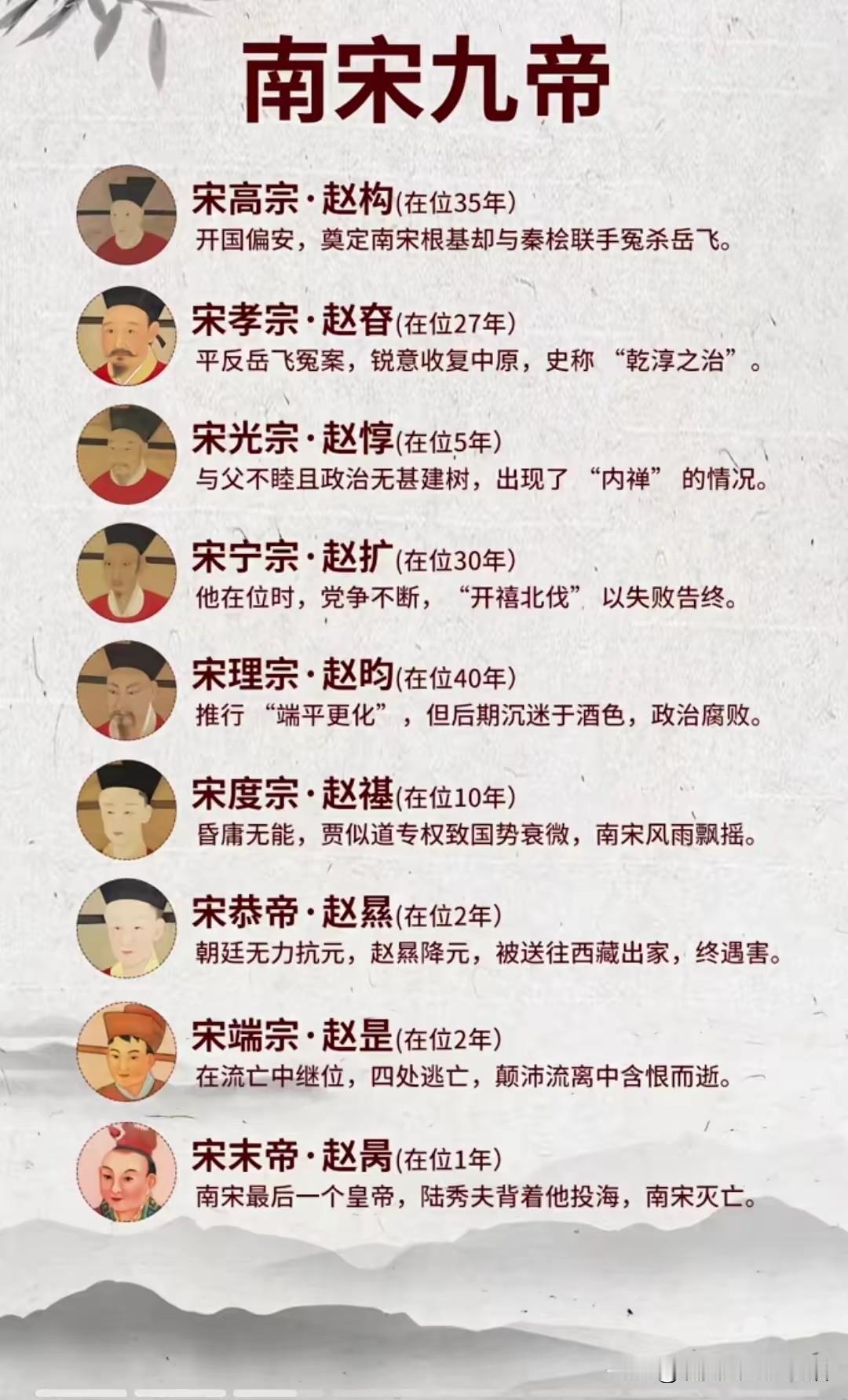

南宋理宗皇帝赵昀的形象在书中显得格外立体。这位时年二十九岁的君主,并非后人想象中那般懦弱无能。宁南左侯通过大量史料还原,展现了一个在复杂政局中努力寻找出路的年轻皇帝。1234年,理宗面临亲政以来的最大考验:既要应对北方的剧变,又要平衡朝中不同派系的意见。书中特别提到一个细节:在决定是否出兵北上时,理宗曾多次召见老臣,虚心求教。这种谨慎的态度,反映了他对国事的重视。然而,他的局限性也显而易见——缺乏军事经验,过度依赖大臣建议,这为后来的决策失误埋下伏笔。

孟珙作为这段历史中最耀眼的将星,在宁南左侯笔下焕发出独特的光彩。这位南宋名将不仅善战,更懂谋略。书中详细记述了他在1234年的军事行动:从与蒙古军的周旋,到收复汴京的壮举,每一个决策都体现着他的智慧。特别令人印象深刻的是,孟珙深知南宋与蒙古的联盟不会长久,因此在每次军事行动中都留有后手。例如,在接管汴京后,他立即着手整顿城防,预防可能的变故。这种远见,让他在后来的宋蒙战争中成为南宋的支柱。

金哀宗完颜守绪的末路人生,读来令人扼腕。宁南左侯没有简单地将这位亡国之君脸谱化,而是深入剖析了他的处境与心境。在1234年那个寒冷的正月,被困蔡州的金哀宗,其实早已预见到结局。书中引用当时人的记载,描述金哀宗在城破前的最后时光:他仍然坚持处理政务,慰问守城将士,表现出一个君主应有的担当。这种描写,让我们看到历史人物在绝境中的人性光辉,也让我们思考:一个朝代的灭亡,往往不是某个人能够挽回的。

蒙古方面的关键人物同样引人注目。窝阔台汗作为蒙古帝国的最高统治者,他的战略眼光在书中得到充分展现。宁南左侯指出,窝阔台在1234年最明智的决策,就是暂时维持与南宋的和平。这并非因为他真心想与南宋修好,而是需要时间消化灭金的成果,整顿内部事务。书中还描述了窝阔台对汉地事务的态度:他善于采纳耶律楚材等谋士的建议,推行一系列适应农耕地区的政策,这种灵活性是蒙古帝国能够持续扩张的重要原因。

除了这些显赫人物,宁南左侯还关注到一些次要但同样关键的角色。比如南宋朝中的史弥远,虽然年事已高,但仍对朝政有着重要影响。他对北方事务的谨慎态度,某种程度上延缓了南宋的冒险行动。再如金朝末期的将领完颜陈和尚,他在蔡州保卫战中的表现可歌可泣。这些配角的故事,与主线情节交织在一起,共同构成了一幅完整的历史画卷。

特别值得称道的是,宁南左侯在描写这些人物时,始终保持着历史的温度。他既不过分美化,也不刻意贬低,而是通过具体的事例,让人物的性格和选择自然呈现。比如在描写理宗皇帝时,既肯定他勤政爱民的一面,也指出他在军事决策上的优柔寡断。这种平衡的视角,让读者能够形成自己的判断。

通过这些人物的命运轨迹,我们看到的不仅是个人的荣辱浮沉,更是一个时代的缩影。1234年的抉择,影响了这些人物的一生,也改变了三国的发展方向。宁南左侯通过这些生动的人物描写,让遥远的历史变得触手可及,也让读者在阅读过程中产生强烈的共鸣。

政局变幻——三国内部的重整与应对

当外部的战火暂息,三国内部的政局却暗流涌动。宁南左侯在《端平元年》中,用敏锐的观察力,为我们揭示了1234年这个特殊年份里,南宋、金朝和蒙古各自面临的内部挑战与应对之策。这些看似隐秘的政局变化,实则对未来产生了深远影响。

南宋朝廷在"端平入洛"后的调整尤为值得关注。书中描述,在1234年夏季,当北伐军队带回捷报时,临安朝廷却陷入了新的争论。以郑清之为代表的大臣主张趁势推进,扩大战果;而更谨慎的官员则认为应该见好就收,巩固现有成果。这种分歧实际上反映了南宋朝廷长期存在的战略争议:是积极进取还是保守防御?宁南左侯通过详实的朝议记录,再现了当时的辩论场景。理宗皇帝在这个关键节点表现出犹豫不决的特点,最终采取了折中方案:在北方保留部分驻军,但不再大规模北伐。这个决定,后来被证明是影响深远的。

更值得玩味的是南宋地方军政体系的变化。随着新收复地区的增加,如何管理这些领土成为棘手问题。书中以孟珙为例,展现在襄阳等地的军政改革。孟珙不仅整饬军备,还兴修水利,安抚流民,试图在这些边境地区建立稳固的防御体系。这些措施虽然短期内收到成效,但也埋下了武将势力坐大的隐患。宁南左侯客观地指出,这种军政体制的调整,反映了南宋在面对新形势时的适应与创新。

金朝残余势力的最后挣扎,同样折射出一个王朝落幕时的悲壮。虽然金朝在1234年正月正式灭亡,但部分残余力量仍在各地抵抗。宁南左侯特别关注到金朝宗室完颜守纯等人的活动,他们在河南、山东等地组织抵抗,试图挽回颓势。这些努力虽然最终失败,但展现了金朝最后的力量。书中还分析了金朝迅速崩溃的内因:长期的财政困难、军队士气的低落,以及统治集团内部的矛盾。这些因素相互交织,加速了金朝的灭亡。

蒙古帝国在消化胜利果实时面临的挑战,可能最令人意外。窝阔台汗虽然取得了灭金的辉煌胜利,但要治理新占领的汉地并非易事。书中详细描述了蒙古统治集团内部的讨论:如何对待这些新附地区?是沿用游牧传统的统治方式,还是采纳汉法?耶律楚材等汉化较深的大臣主张实行温和政策,保护农业生产;而一些蒙古贵族则希望按照草原惯例进行掠夺。这种争论在1234年尤为激烈,直接影响了蒙古对中原地区的政策走向。

宁南左侯还敏锐地观察到三国之间的人口流动问题。随着战乱持续,大量北方民众南迁,给南宋的社会经济带来新的活力,也带来管理上的挑战。同时,一些原金朝统治下的汉族士人开始与蒙古合作,这种人才流动改变了各方的力量对比。书中以几个具体家族为例,展现了乱世中人们的选择与适应。

特别值得一提的是,宁南左侯在分析这些政局变化时,始终保持着宏观的视野。他将三国内部的调整放在整个东亚格局中进行考察,让我们看到这些变化之间的关联性。例如,南宋的谨慎态度某种程度上鼓励了蒙古的南下野心;而蒙古的内部争论,则给了南宋短暂的喘息之机。

通过这一章的叙述,我们能够理解,1234年不仅是战场上的转折点,更是三国内部重整的关键时期。各个政权都在根据新的形势调整自己的发展方向,这些调整既受制于各自的历史传统,也影响着未来的命运走向。宁南左侯通过这些深入的分析,让我们看到历史发展的复杂性,也让我们思考:任何一个重大历史事件,都是内外因素共同作用的结果。

时代转折——1234年对后世的深远影响

历史的魅力不仅在于还原过去,更在于理解过去如何塑造未来。在《端平元年》的最后一章,宁南左侯带领我们跳出1234年的具体事件,从更长远的历史维度,审视这一年发生的种种如何像投入湖面的石子,激起层层涟漪,影响着后世数百年的发展轨迹。

南宋在"端平入洛"后的战略转变,可能是最具深远影响的变局。书中指出,1234年之后,南宋朝廷逐渐形成了一套新的防御理念。以孟珙为代表的将领在荆襄地区构建的防御体系,成为后来抵抗蒙古的重要屏障。这些举措不仅改变了南宋的军事布局,更影响了南方地区的开发。例如,襄阳城的加固和屯田制度的推广,使得这个地区在后来数十年的宋蒙战争中发挥了关键作用。宁南左侯特别强调,这些看似被动的防御措施,实际上展现了南宋的韧性,也让这个偏安政权得以延续近半个世纪。

蒙古帝国经过1234年的转折,其发展轨迹也发生了微妙变化。灭金之役的胜利,让蒙古统治者更加认识到治理汉地的重要性。书中详细分析了窝阔台汗在1234年后推行的一系列政策:设立中书省、推行税制改革、重用汉族士人等。这些措施虽然不尽完善,但为后来元朝的建立奠定了基础。特别值得注意的是,蒙古对中原地区的统治方式从此开始转型,从单纯的军事征服转向更具建设性的治理。这种转变,不仅影响了蒙古帝国本身,也改变了整个中国的历史进程。

东亚国际秩序的重新洗牌,是1234年带来的另一个重要影响。随着金朝的灭亡,传统的宋金对峙格局被打破,取而代之的是更不对称的宋蒙关系。宁南左侯通过分析三国之间的外交文书和往来使节的活动,展现了新秩序形成的复杂性。南宋虽然暂时获得了北方的部分领土,但不得不面对一个更强大的北方邻居。这种力量对比的变化,直接导致了后来长达数十年的宋蒙战争。书中还提到一个常被忽视的细节:1234年后,高丽、西夏等周边政权也纷纷调整对外政策,整个东亚的地缘格局因此改变。

文化层面的影响同样深远。宁南左侯用相当篇幅描述了1234年后南北文化交流的新动态。随着战乱导致的移民潮,北方士人大量南迁,带来了新的学术思想和文化艺术。同时,蒙古对中原地区的统治,也促进了不同民族文化的融合。书中以几个具体的文化现象为例,如戏曲的发展、理学思想的传播等,说明这个动荡时期反而成为文化创新的温床。这种视角让我们看到,历史的转折往往伴随着破坏与创造的双重过程。

普通人的生活变迁同样值得关注。宁南左侯没有忽视历史大背景下的小人物命运。通过地方志和笔记资料的梳理,他再现了1234年后普通民众如何适应新时代的到来。比如,南方手工业因北方移民带来的新技术而发展,商业网络因战乱而重组,这些微观变化共同构成了时代转型的真实图景。这种从下往上的历史视角,让读者能够更全面地理解那个时代。

在章节的结尾,宁南左侯提出了一个发人深省的观点:1234年的真正意义,不在于某个具体事件的胜负,而在于它开启了一个新时代的大门。从这一年开始,东亚历史进入了一个新的发展阶段,各个政权都在探索自己的道路。这种探索的过程,充满了偶然与必然的交织,也体现了历史发展的内在逻辑。

通过这样的宏观审视,我们不仅能够更深入地理解《端平元年》这本书的价值,也能从中获得对历史的新认识。历史从来不是简单的因果关系,而是一个复杂的网络,每个节点都可能产生意想不到的影响。这正是宁南左侯通过他的著作想要传达给我们的智慧。

历史的回响——从1234年看时代变迁的智慧

合上《端平元年》的最后一页,那段风云激荡的历史仿佛在眼前重现。宁南左侯通过这部作品,不仅让我们重温了1234年的战争与政局,更带领我们进行了一场穿越时空的思考之旅。这段历史虽然已经过去近八百年,但其中蕴含的智慧依然值得我们深思。

历史从来不会简单重复,但往往有着相似的韵律。1234年三国博弈的教训告诉我们,在任何时代,固步自封都是危险的。南宋虽然凭借长江天险和军事改革延续了国祚,但未能从根本上解决外部威胁;金朝在强盛时未能居安思危,最终难逃亡国命运;蒙古虽然势不可挡,但也面临着如何从征服者转变为统治者的挑战。这些历史经验,对今天的我们依然有着深刻的启示。

宁南左侯在书中始终保持着客观理性的态度,既不夸大个人的作用,也不忽视时代背景的影响。这种平衡的史观让我们明白,历史的发展是多种力量共同作用的结果。1234年的转折,既有个人的抉择,更有大势所趋。正如孟珙的军事才能、理宗的谨慎、窝阔台的远见,都在特定历史条件下发挥着作用,但任何人都无法逆时代潮流而行。

特别值得称道的是,作者在叙述这段历史时,始终关注普通人的命运。战争中的士兵、流离的百姓、坚守信念的士人,这些小人物的故事与大人物的传奇交织在一起,共同构成了完整的历史画卷。这种人文关怀让遥远的历史变得亲切可感,也提醒我们:在关注宏大叙事的同时,不要忘记那些在历史长河中默默前行的普通人。

《端平元年》最可贵之处,在于它打破了传统历史叙事的局限。作者不仅讲述了发生了什么,更深入分析了为什么发生以及如何发生。通过对三国内部政局、军事策略、外交博弈的多维度剖析,我们看到了历史事件的复杂性。这种全面的视角,让我们能够超越简单的善恶二分,真正理解那个时代的选择与无奈。

站在今天的角度回望1234年,我们或许会为某些历史节点的选择感到惋惜,但也应该理解那个时代的局限性。每个时代的决策者都面临着信息不完全、资源有限等约束,他们的选择是基于当时认知水平的最优解。这种理解,能让我们以更宽容、更理性的态度看待历史。

最后,宁南左侯的这部著作提醒我们:历史是最好的教科书。通过研究过去,我们不仅能增长知识,更能培养洞察现实的能力。1234年的三国博弈虽然已经成为往事,但其中蕴含的智慧——关于战略选择、关于危机应对、关于时代适应——依然闪烁着不朽的光芒。这或许就是为什么,我们要在近八百年后,仍然如此认真地阅读和思考这段历史的原因。

历史的车轮永远向前,但历史的智慧永恒流传。《端平元年》就像一扇窗,让我们窥见了那个伟大时代的片段,也让我们在理解历史的过程中,更好地认识当下,展望未来。