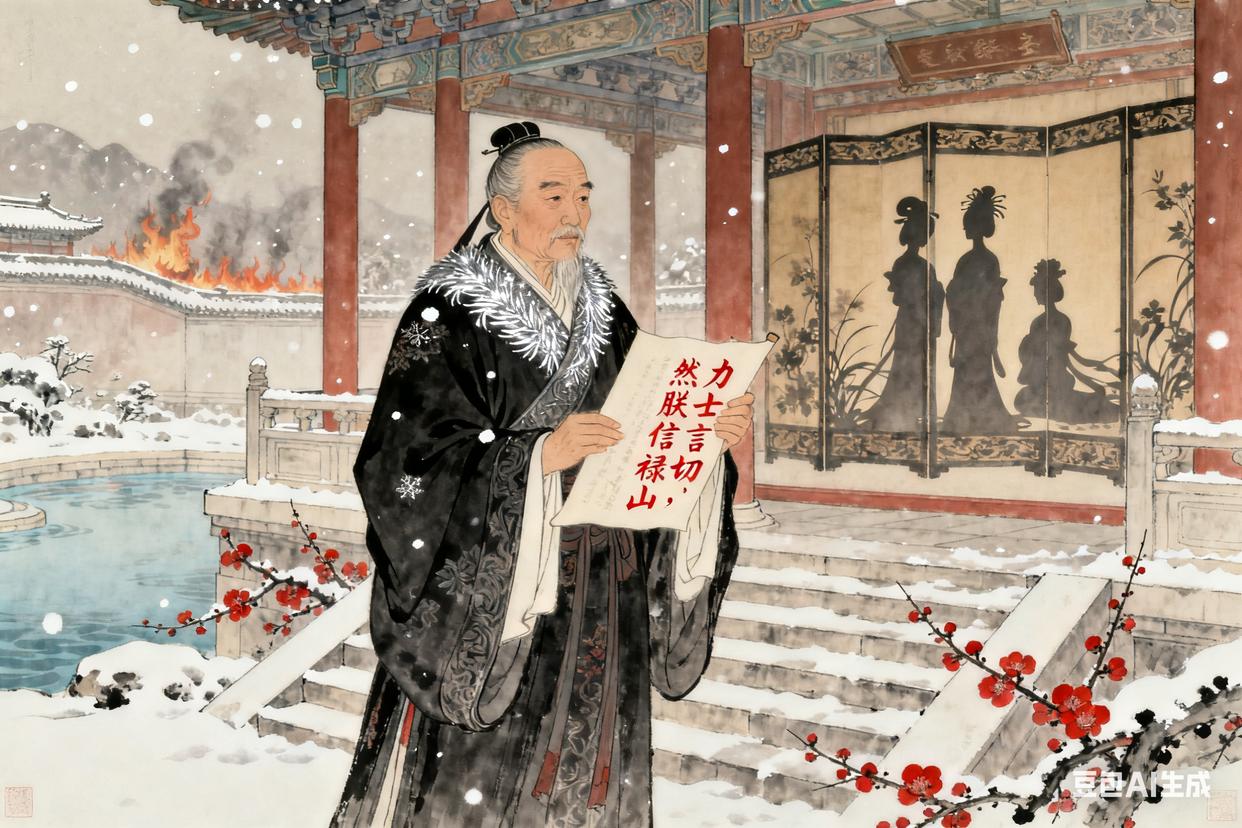

雪落华清宫,阶前霜未消。天宝十四年(755年)的冬晨,七十一岁的高力士身披墨色锦袍,手捧弹劾奏章,站在长生殿的回廊下。他的手指因常年握笔而关节微曲,锦袍领口露出的银丝,与阶前落雪相映。目光越过庭院里的红梅,他望向东方——范阳驿道的烽火已隐约可见,而御座上的玄宗,仍沉浸在与杨贵妃的霓裳羽衣曲中。第三次递上劝谏“勿授安禄山三镇节度”的奏章时,他的声音虽轻,却带着穿透殿宇的坚定:“禄山狼子野心,三镇兵权在手,恐生祸端,陛下不可不防!”殿内的丝竹声骤歇,唯有他手中奏章的朱批“力士言切,然朕信禄山”,在晨光里泛着刺眼的红。

高力士的一生,如宫闱中一块温润的玉,以忠为魂,以谨为质,在唐代宦官专权的浊流里,用“忠而不奸、谨而不媚”的操守,打破了世人对宦官“擅权乱政”的刻板认知,为大唐宫闱立起了一道“尽职守礼”的仪范。他本姓冯,名元一,潘州(今广东高州)人,因家族获罪入宫,被宦官高延福收养,改姓高。《旧唐书·高力士传》载其“性和谨少过,善观时变,不敢骄横”,这份“和谨”,从他侍奉武后时便初见端倪——彼时他虽年幼,却从不因“近侍”身份妄言,武后赞其“识大体,有分寸”;中宗复位后,他因护驾有功,渐获信任;玄宗登基后,他更是凭借“办事周密、直言敢谏”,成为玄宗最倚重的内侍,官至骠骑大将军、齐国公,却始终“权不越位,宠不骄纵”。长安的宫闱脉络,恰是他“忠谨”一生的舞台。从太极宫的朝会殿,到大明宫的紫宸殿,再到华清宫的长生殿,每一处都留下他“尽职守礼”的痕迹:玄宗处理政务时,他侍立一旁,却从不多言,只在玄宗征询时才条理清晰地陈述己见;百官上奏的奏章,他必先核对细节,确保“无错漏、无隐瞒”后再呈递;甚至玄宗与杨贵妃游乐时,他也常以“民生疾苦”委婉劝谏,提醒帝王“不可耽于享乐”。与东汉十常侍、晚唐仇士良等擅权宦官不同,高力士的“权”,始终服务于“辅佐君主、稳定宫闱”——他曾协助玄宗平定太平公主之乱,却从不邀功;他手握任免内侍的权力,却从未任人唯亲,反而举荐清廉能干者。长安的百姓虽少见其面,却常听闻“高公公劝陛下减赋税、恤灾民”的传闻,连诗人李白虽曾因“醉草吓蛮书”让高力士脱靴,后来也坦言“力士忠谨,非寻常宦者可比”。

天宝年间的“安禄山之祸”,更显他“忠而敢谏”的风骨。安禄山为求兵权,多次向玄宗献媚,请求兼任范阳、平卢、河东三镇节度使,朝中大臣多因“畏玄宗宠信安禄山”而不敢反对。唯有高力士三次上书劝谏:第一次,他指出“三镇地广兵强,一人总领,恐尾大不掉”;第二次,他列举安禄山“私养死士、囤积粮草”的证据;第三次,他甚至在华清宫阶前长跪不起,恳请玄宗“为大唐社稷计,收回成命”。可彼时的玄宗已沉迷享乐,对他的劝谏置若罔闻,最终安禄山在范阳起兵反叛,“安史之乱”爆发。长安沦陷前,高力士随玄宗出逃蜀地,马嵬坡兵变时,六军将士要求“赐死杨贵妃”,玄宗犹豫不决,是高力士含泪劝谏“陛下若不舍贵妃,恐将士哗变,大唐将亡于今日”,最终促成玄宗赐死杨贵妃,稳住了军心——这份“临危不乱、以大局为重”的忠,比平日的劝谏更显沉重。安史之乱平定后,高力士随玄宗返回长安,却因受李辅国陷害,被贬至巫州(今湖南黔阳)。宝应元年(762年),他得知玄宗驾崩的消息,北望长安,号啕大哭,呕血而亡。代宗感念其忠,下诏将他陪葬玄宗泰陵——这是唐代宦官中绝无仅有的殊荣,也是对他“忠谨侍宫闱”一生的最高认可。

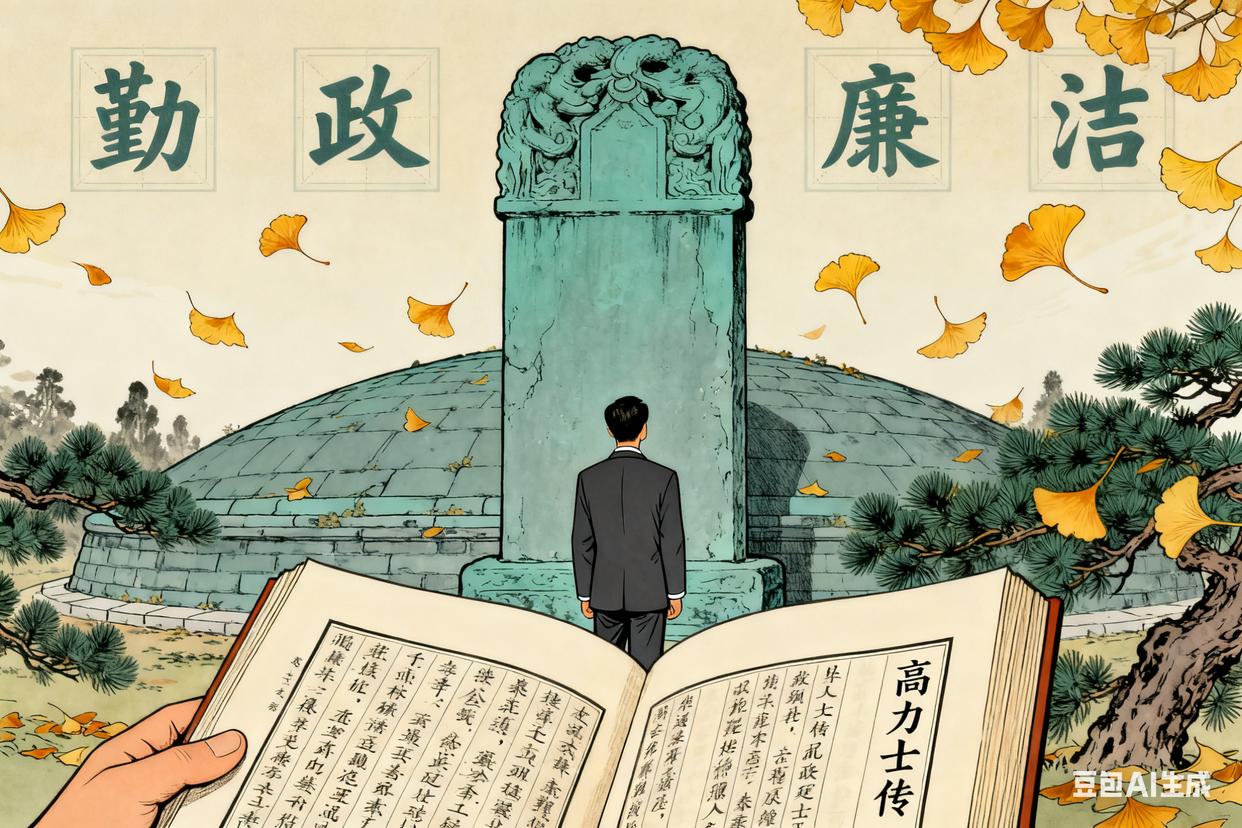

千年后的今天,当我们在泰陵的陪葬墓前驻足,在史书里翻阅他的劝谏奏章,在当代行政体系中强调“尽职守礼、廉洁奉公”时,仍能感受到高力士“忠谨”精神的温度。他留下的,不仅是一段打破刻板印象的宦官史,更是一种“服务为本、守礼尽责”的职业操守——这种操守,在民族复兴的征程中,愈发闪耀着时代光芒。如今,我们的公职人员坚守“为人民服务”的宗旨,如高力士般“忠而不私”,把百姓需求放在首位;我们的行政体系强调“权责对等”,如他般“谨而不越”,既不推诿责任,也不滥用权力;我们倡导“廉洁自律”,如他般“宠而不骄”,即便身处重要岗位,也始终守住底线。这份来自大唐宫闱的“服务精神”告诉我们:民族复兴的行政保障,从来不是“权力的张扬”,而是“责任的坚守”;不是“身份的特殊”,而是“操守的纯粹”——如高力士般,以忠谨立身,以服务为本,方能建设一支让人民满意、让国家放心的行政队伍。华清宫的雪早已消融,长安的宫闱也已湮没在历史尘埃里,但高力士“忠谨侍宫闱”的精神,却如渭水的清波,代代不息。它指引着我们,在新时代的行政实践中,既要心怀“忠诚”的底色,对国家负责、对人民负责;也要秉持“谨慎”的态度,守规矩、尽职责,让“服务精神”在民族复兴的路上,绽放出更璀璨的时代光芒。