你有没有算过一笔账?从孩子上小学开始,我们投入无数时间、金钱和期待,只为把他们送进名校、送进大厂,走上那条被社会公认的“成功之路”。但今天,这条路,正在我们眼前无声地断裂。

这些画面交织在一起,勾勒出一个令人不安的现实:那条被无数家庭奉为圭臬的"名校-大厂-人生赢家"之路,正在我们眼前悄然断裂。

更让人心惊的是,就连那些完全按照最优路径前行的人,也开始在现实中迷失方向。

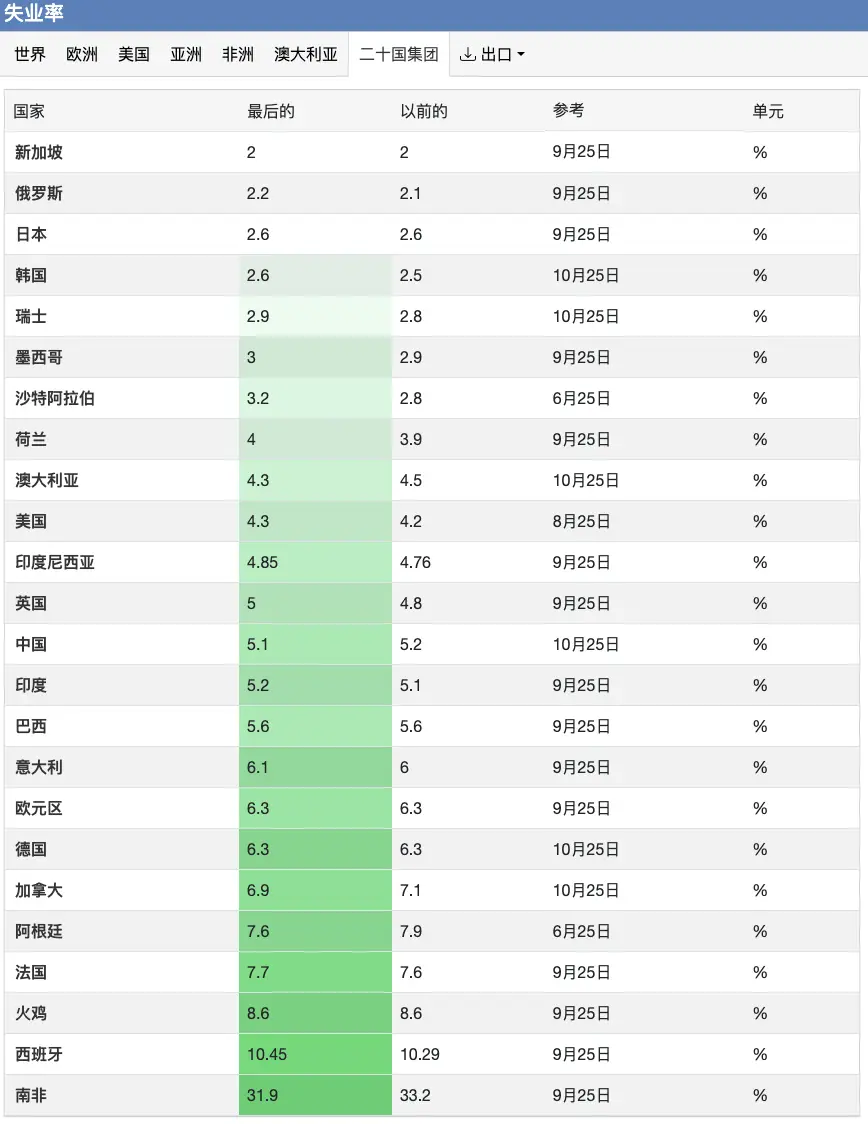

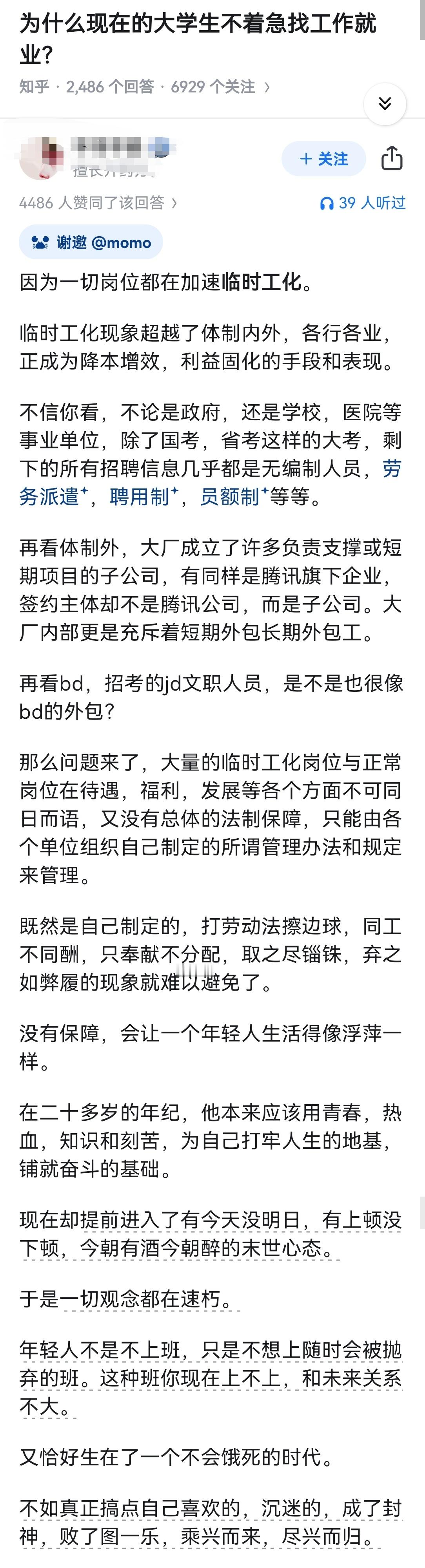

这样的困境并非个例。某招聘平台最新数据显示,2024年计算机专业毕业生中超过30%月薪不足6000元,曾经的"黄金专业"正在褪色。与此同时,"985硕士送外卖"、"海归争抢街道办岗位"的新闻屡见不鲜。在知乎那个引发3900多条回答的热门问题"为什么我寒窗苦读二十年,却找不到一份像样的工作?"下面,充斥着相似的焦虑与自我怀疑。曾经笃信的"努力就能成功"的承诺,正在变成这个时代最苍白的谎言。

当努力不再保证成功,甚至不能保证不掉队时,我们不得不开始反思:问题到底出在哪里?

《污名陷阱》一针见血地指出,我们陷入了一个"控制力的虚构"陷阱。在这个陷阱中,我们总是不自觉地高估个人努力的作用,却严重低估了系统性因素的影响。这种认知偏差让我们习惯了对孩子说:"别人行,你为什么不行?"却忽略了每个孩子面对的环境、机遇和起点本就不同。

当旧路已断,新路何在? 在断裂处,我们看到了重建的希望。

MIT斯隆管理学院的"斯隆人帮助斯隆人"信条,在当下显得尤为珍贵。放眼国内,类似的转变也在发生:某985高校校友自发组建"职业互助联盟",每周举办线上分享会,不以内推为目的,而是共同分析困境、分享资源;越来越多的年轻人加入"数字游民"社群,通过技能互换打破地域限制;心理咨询师发现,Z世代更愿意在社群中坦诚脆弱,而非假装完美。这些变化告诉我们:在这个充满不确定性的时代,我们要教会孩子的不是独自奔跑,而是在人群中彼此照亮。

一位在互联网大厂裁员潮中失去工作的32岁工程师,在个人主页上写道:"我曾经以为人生是爬梯子,现在发现它更像一片原野——没有固定路线,每个人都要走出自己的路。"

这句话或许道破了这个时代的真相。我们总想为孩子铺一条最安全的路,可如果世界已经改变,最好的保护或许不是把他们捆在旧地图上,而是培养他们在荒野中辨认方向的能力:与人连接的能力、在困境中保持尊严的能力、重新定义价值的能力。当优绩主义的神话崩塌,也许正是我们找回教育本质的时刻——不是制造完美的求职者,而是培育完整的人。

在这个充满不确定性的世界,或许我们最应该告诉孩子的是:你的人生价值,从来不该由一份工作定义,更不该被任何外在的标签所局限。真正的成功,是在系统失灵时依然能找到自己的位置,在众人质疑时依然能听见内心的声音。

评论列表