“A well-made car, but nothing to learn”。

最近,美国造车新势力Rivian在对一台小米SU7进行拆解研究后,得出如上结论,直译过来就是“做工精良,但没东西可学”。

而前段时间,福特CEO吉姆·法利在体验过空运至美国的小米SU7后,公开表示高度赞赏,甚至称“不想再开自己以前的车了”。

面对同一台来自中国的电动汽车,评价截然不同,这很有意思。

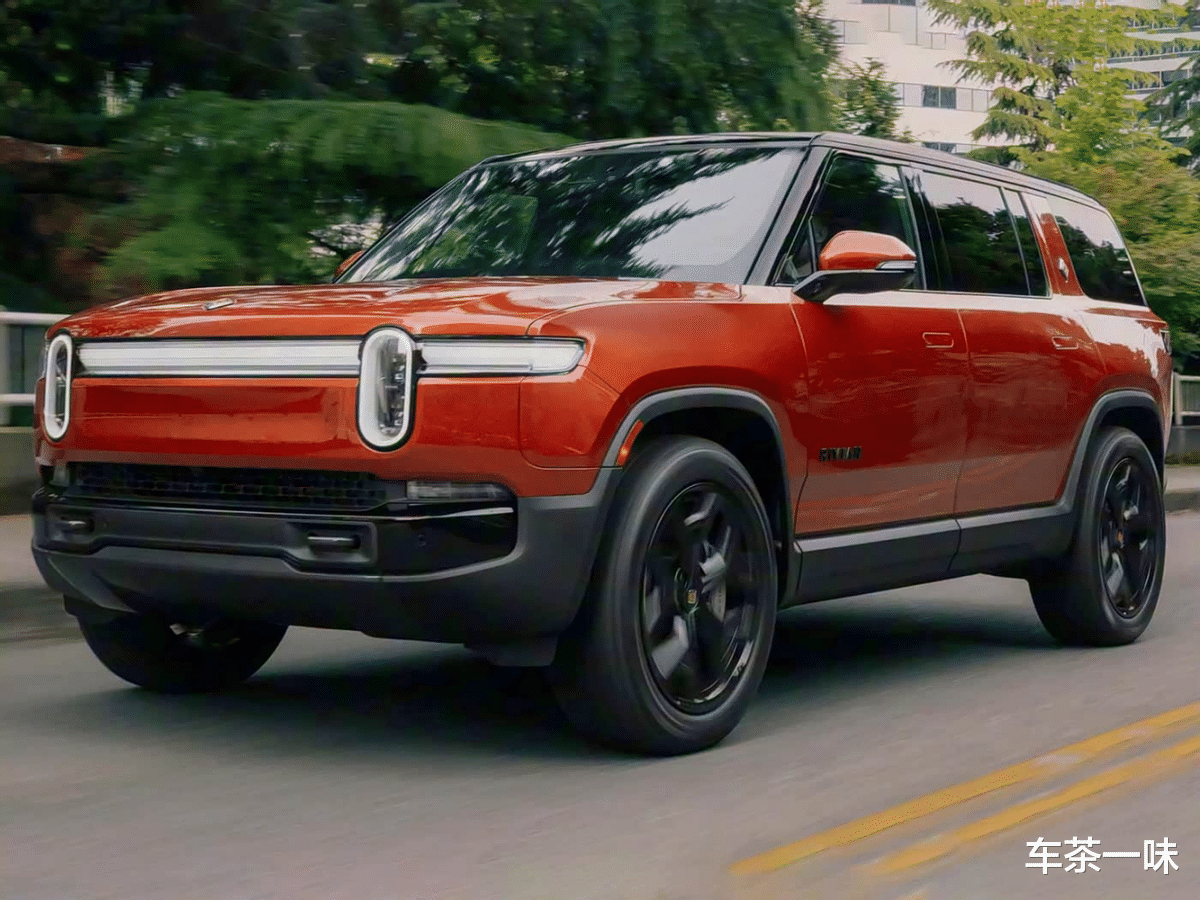

Rivian的结论,主要来源于它的关注点:Rivian的创新更多集中在硬件层面,比如其标志性的“滑板底盘”技术,以及四电机独立驱动电驱系统的高度集成,Rivian的核心竞争力是建立在可被测量和拆解的“硬科技”之上。

这种思维方式,是美国乃至整个西方汽车工业百年传承的缩影,一辆车的价值往往可以通过机械性能、结构创新和材料科学的突破来量化。

小米SU7是一个优秀的“整合者”,它的三电系统、底盘悬挂大量采用行业内成熟的技术和头部供应商的解决方案,并将其调校和匹配得相当出色。

但对于Rivian工程师来说,这种基于成熟技术的优化整合并不构成他们所理解的“创新”,因为他们没有看到像滑板底盘那样具备结构颠覆性的设计,也没有发现全新的电池封装或电机技术。

在这个维度,小米确实“没有新东西可学”。

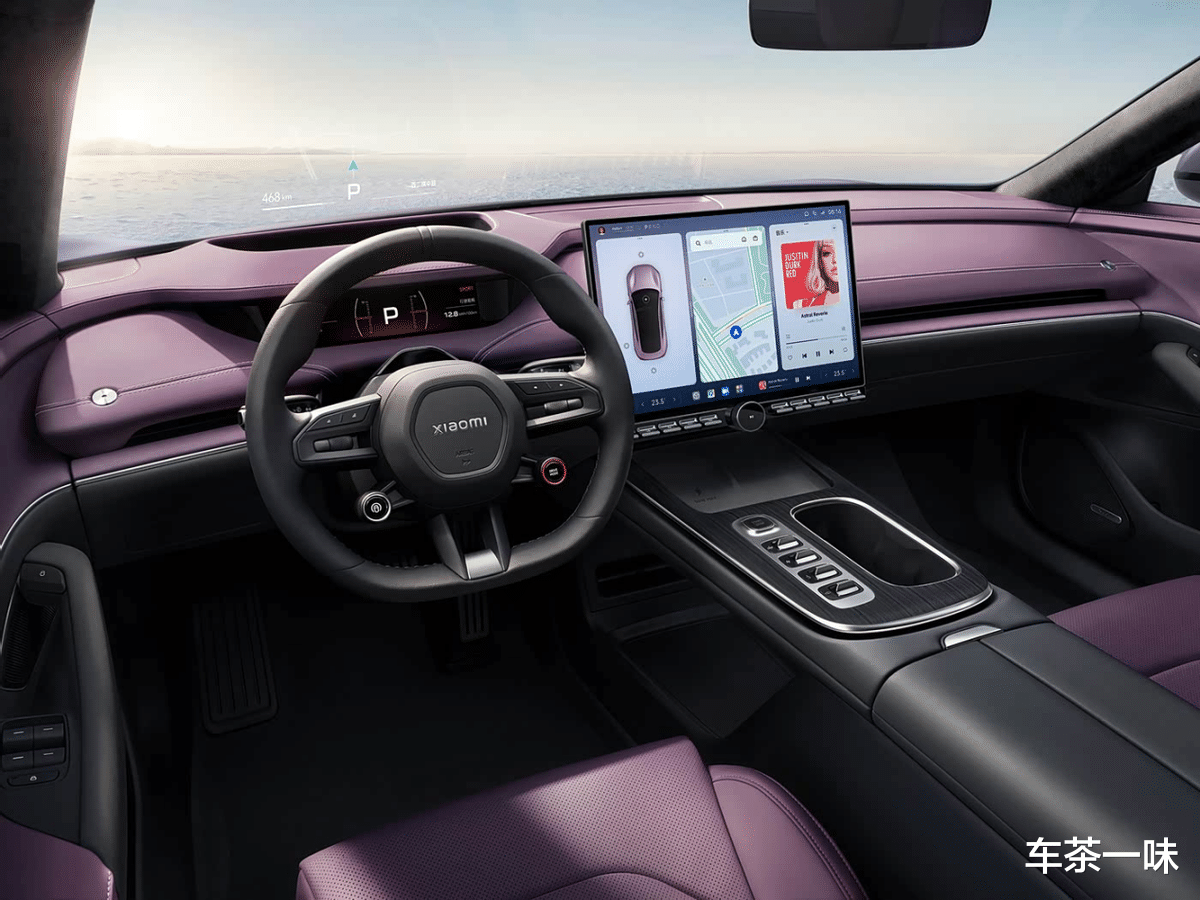

不过汽车作为一种消费品,最终价值是由用户的综合体验来决定的,这恰恰是小米汽车的核心优势:它并没有像一些新势力那样将研发重点放在三电技术的颠覆性创新上,而是充分发挥自身在消费电子领域积累的经验,努力构建人车交互与智能化生态,比如小米“人车家”全生态的无缝连接体验,再比如车机系统的流畅度和交互逻辑。

这些围绕“人”的使用场景所做的创新,虽然在拆解零件时无法被工程师直接观察到,但它们是用户容易感知到的价值点。

当然,小米这套造车理念并非完美,它是一种优势和短板都很明显的战略,而能够体现短板的案例之一,就是小米汽车在不久前因为AEB系统进行的一次大规模产品召回,涉及超过11万辆SU7车型。

这么说吧,小米汽车的“软实力”相当出色,但“硬实力”层面仍有需要完善和提升的空间。

所以,现在再回头看Rivian的报告和福特CEO的赞美,一切都变得清晰了:双方没有绝对的对错,只是在各自擅长的领域对同一款产品给出了不同的评价。

不过话又说回来,SU7一体两面的“美国反应”在某种程度上也预示了一个值得行业深思的趋势:当电动化和供应链的成熟逐渐拉平车辆在基础性能上的差距时,决定市场竞争胜负的重点不再仅仅是那些可以被拆解和被量化的“硬科技”,如何围绕用户去创造更贴心的“软体验”可能会成为新的关键。

未来的汽车市场,或许会分化出两条不同的产品路线,一条是“科技至上”的性能派,另一条是“体验为王”的智能派。

至于“十年之后哪条路线会最终胜出成为市场主流”,这是个没人能回答的问题。

评论列表