在明朝276年的历史中,海瑞以"清官第一"的形象被后世铭记。这位嘉靖、隆庆、万历三朝老臣,生前身后都因极度清廉而引发争议。当我们将目光聚焦于这位传奇人物的日常生活,特别是他那令人咋舌的"低薪生存"状态时,实际上触及了明代官僚体系中最具特色的制度设计了实物俸禄制。这种独特的俸禄发放方式,不仅塑造了海瑞的生存状态,更深刻影响着整个明代官场的生态。

海瑞

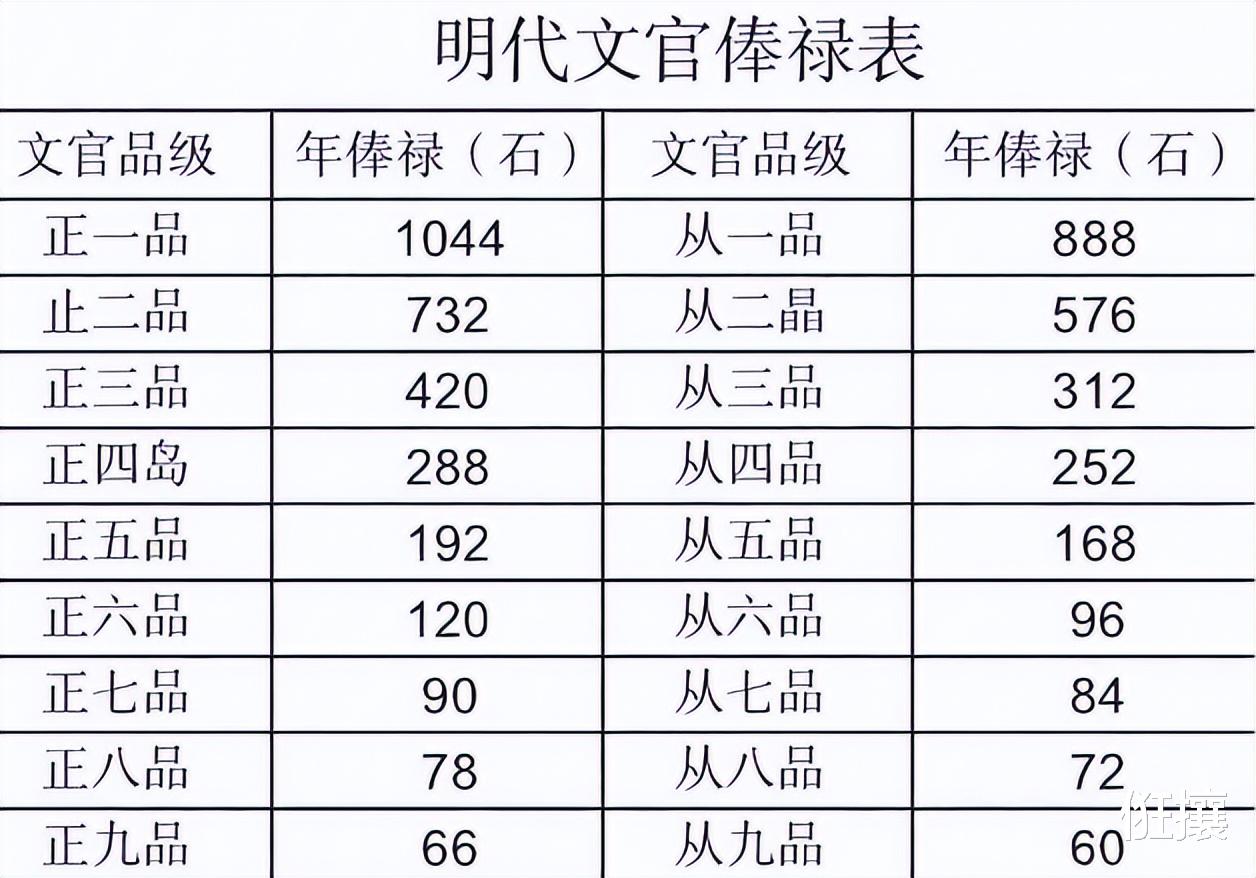

明代官员的俸禄制度源自洪武二十五年(1392年)定型的《大明会典》。与唐宋时期以货币为主的俸禄制度不同,明朝开创性地采用了"米钞兼支"的实物俸禄体系。正一品官员年俸1044石,递减至从九品的60石。表面看,这与前朝差异不大,但实际执行中却暗藏玄机。据《明史·食货志》记载,官员俸禄中仅有四成发放实物米粮,其余六成折算为宝钞、绢布、胡椒等物品。这种设计初衷是减轻国库压力,却意外造就了中国历史上最"清贫"的官僚群体。

海瑞任职淳安知县时的年俸约为90石,按官方折算标准约合白银45两。这个数字在《海瑞集》中得到了印证:"知县月俸不足五两,日费不过一钱六分。"换算成现代购买力,仅相当于普通农民家庭年收入的2-3倍。如此微薄的俸禄要维持官衙运转、幕僚薪酬及家眷生活,其艰难可想而知。海瑞在给友人的信中坦言:"俸入不足以供朝夕,往往称贷于人。"这位极端廉洁的官员甚至需要亲自种菜、让仆役打柴才能度日,其清苦程度远超现代人想象。

明代官员俸禄

明代俸禄制度最特殊的环节在于"折色"制度。按规定,官员俸禄中的货币部分以大明宝钞支付,但这种纸币因滥发早在正统年间就已贬值至面值的1/10。更荒诞的是,部分俸禄还会被折算成苏木、胡椒等南洋贡品。成化七年(1471年)的宫廷档案显示,五品官员某月俸禄竟包含"宝钞二十贯,苏木五斤,胡椒三斤"。这些来自东南亚的香料在市场上难以变现,官员们不得不以极低价格抛售。海瑞在《淳安政事录》中记载了这种困境:"折色之物,市井不愿收,减价至三折犹难脱手。"

面对制度性低俸,明代官员发展出各种"生存智慧"。最常见的是"耗羡",在征收税粮时额外加收运输损耗。虽然朝廷规定耗羡不得超过正税的10%,但实际执行中往往高达30%—50%。海瑞的特别之处在于他坚决拒收耗羡,这在《明实录》中被称为"矫激近名"。更多官员则选择接受地方"常例",一种半合法的灰色收入。万历年间首辅张居正在家信中透露:"外官馈赠,岁不下千金。"这种普遍存在的潜规则,使得明代官员的实际收入往往是法定俸禄的数十倍。

明代官员不满俸禄

明代俸禄制度在地域上呈现巨大差异。《万历会计录》显示,同一品级官员在富庶的江南地区实际收入可能是西北边陲同僚的3-5倍。这主要源于地方财政的"羡余"分配,税收超额完成部分可由地方自行支配。海瑞调任应天巡抚时发现,苏州府同知的年收入竟达2000两白银,是其法定俸禄的40余倍。他在《督抚条约》中痛斥:"江南官吏之富,皆民之膏血也。"这种地域差异导致官员竞相谋求"肥缺",加剧了吏治腐败,地方官员贪墨成风。

实物俸禄制对明代政治生态产生了深远影响。一方面,制度性低俸迫使官员寻求额外收入,为腐败提供了温床。嘉靖年间严嵩倒台时,抄没家产竟达黄金3万两、白银200万两,相当于全国一年财政收入的四分之一。另一方面,海瑞式的清官必须依靠极端节俭才能生存。他去世时的遗产仅有俸银十余两、旧袍数件,连丧葬费都需同僚凑钱支付。这种鲜明对比暴露出明代俸禄制度的内在矛盾,既要求官员廉洁奉公,又不提供体面生活的物质基础。

从现代管理视角审视,明代实物俸禄制实际上是一种"低薪养廉"的失败实验。其设计缺陷在于:首先,货币折算严重脱离市场实际,导致官员实际购买力大幅缩水;其次,允许地方政府自行创收,为权力寻租留下空间;最后,缺乏有效的监督机制,使得潜规则取代正式制度。海瑞在《治安疏》中尖锐指出:"欲官吏廉洁,必使其禄足养廉。"这一见解直到三百年后的"养廉银"改革才被部分采纳。

海瑞种地

海瑞的生存状态为我们提供了观察明代官场的独特窗口。当一位正七品知县需要变卖祖产才能筹措母亲寿礼(见《海忠介公行状》),当一位二品大员去世时家无余财,这个号称"俸禄最薄"的朝代,其官僚体系的运作逻辑就格外值得深思。实物俸禄制既是明代财政困境的产物,也是理解"海瑞现象"的关键,正是这种制度,将清廉从道德选择变成了近乎自虐的生存挑战。透过这些泛黄的账册记录,我们看到的不仅是一个清官的坚持,更是一个王朝在制度设计上的深刻矛盾。

当然,这一切的背后都是有时代的原因,明朝实行 “低薪制”,很大程度上是出于财政压力。与宋朝相比,明朝的财政能力明显下降,同时官员人数众多,还有数量庞大的藩王、宗室需要供养,他们不仅享受禄米待遇,还拥有大量赐田且可免除全部税粮,这使得国家财政负担沉重,不得不通过调整官员俸禄的方式来缓解压力。

同时,随着大航海时代的来临,外加倭寇作乱沿海,导致明朝外贸不振,远没有宋元时代发达。而且随着元代对外贸易大量白银外流,另外来自美洲的白银大量冲击全球白银市场,导致明朝的银本位制度遭受了剧烈冲击,金融业发展相对停滞,国家经济始终难现繁荣。国家财政收入的核心是粮食等农产品,“田赋”作为最主要的税收形式,征收的多为粮食(即“本色粮”)。这种“以农为本”的经济结构,决定了国家财政储备的主体是实物而非货币。

明代清官

从财政逻辑来看,将征收上来的粮食等实物直接作为俸禄发放,可避免“征税—变现—发薪”的中间环节,减少货币兑换带来的损耗和管理成本,同时也能确保俸禄发放的物质基础稳定,毕竟在农业社会,粮食是最核心的“硬通货”,能直接满足官员的基本生存需求。

还有一个重要原因,是明朝的货币制度长期处于混乱状态,未能形成统一且稳定的货币流通体系。前文提到,为了缓解社会上增提货币流通不足的情况,明初曾推行 “大明宝钞”,但由于缺乏准备金、过度发行等问题,宝钞迅速贬值,到明中期后几乎失去流通价值。白银虽在中后期逐渐成为主流货币,但白银的开采量有限,毕竟我国虽然地大物博,但是银矿却相对有限,依赖海外输入(如日本银矿、西班牙银元),国内货币供给不稳定,物价波动频繁。

相比之下,粮食、绢布、盐、胡椒等实物的价值相对固定,不易受通货膨胀或货币贬值的影响。以实物发俸,能在一定程度上保障官员俸禄的实际购买力,避免因货币体系崩溃导致官员收入大幅缩水,这也是明朝初期稳定官僚体系的重要手段。

明代清官有多穷

而货币制度混乱,自然会造成一个无法避免的恶果,那就是财政压力巨大,明朝的财政负担始终较重,除了供养庞大的官僚队伍,还需承担军饷、藩王宗室俸禄、水利建设等巨额开支,尤其到了中后期,土地兼并严重、税基流失,国家财政时常陷入困境。实物俸禄的形式为朝廷提供了财政调剂的灵活性,当粮食储备充足但货币短缺时,可多发放粮食等实物;库存的非核心物资折抵俸禄,既能清空库存,又能避免直接削减俸禄引发的官僚体系动荡,如万历初年张居正推行“胡椒苏木折俸”,本质就是应对财政赤字的权宜之计。

明朝的俸禄制度在一定程度上借鉴了唐宋时期的“俸米+货币”混合模式,但结合自身国情进行了调整。唐宋时期商品经济相对发达,货币流通顺畅,因此货币俸禄的比例较高;而明朝初期商品经济衰退,且朱元璋出于“重农抑商”的理念,更倾向于以实物为核心的俸禄形式,既符合其 “轻徭薄赋” 的治国思路,也能避免官员因过度参与商业活动滋生腐败。

火耗

但随着商品经济的发展和财政危机的加剧,逐渐出现“折色缩水”“实物变现困难”等问题,最终成为明朝官僚腐败、行政效率低下的诱因之一。而货币的购买力并非一层不变,明朝初期制定的俸禄制度随着经济发展和通货膨胀,到了中后期已经无法满足官员的日常生活所需,类似海瑞这样的清官,甚至需要在县衙种菜自给自足。而大量的官员则是依托权力,大量兼并土地,导致朝廷农税受阻,进一步恶化了国家财政困境。

评论列表