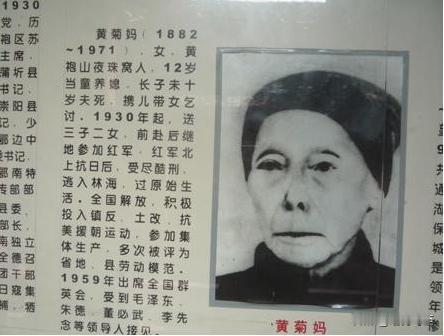

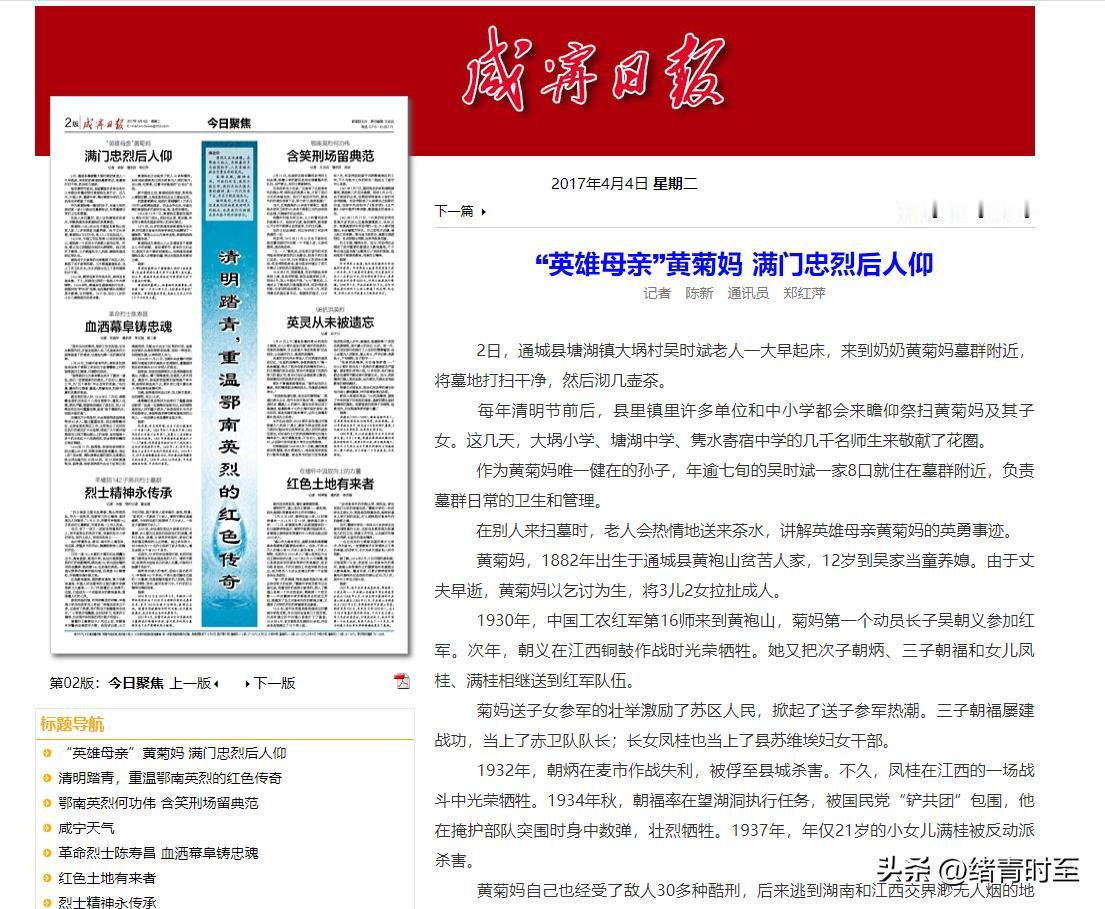

1933年,主席路边认识一农妇,急忙躲进她家里,等到敌人赶来搜查时,却没料到农妇积极指认:“你们要找的人,在我家!”这一句话,换她在深山老林里活了14年。可59年,她又被邀请——登天安门城楼观大阅兵,这是怎么回事? (主要信源:原文登载于 咸宁日报 2017年4月4日关于“‘英雄母亲’黄菊妈 满门忠烈后人仰”的报道) 黄袍山,山脚下的大埚村,一位白发苍苍的老人正在一片墓地前忙碌着,他就是吴时斌,今年已经七十多岁了,是这里唯一的守墓人。 吴时斌小心翼翼地擦拭着墓碑,仿佛在抚摸至亲的脸庞,墓碑上刻着"英雄母亲黄菊妈之墓",旁边还有几座较小的墓。 那是黄菊妈的丈夫和子女们长眠之地,吴时斌的目光在这些墓碑间游移,思绪飘回了几十年前那段艰苦卓绝的岁月。 1882年生于山村的她,其实叫黄菊喜,12岁就成了童养媳,谁料天不遂人愿,丈夫早逝,留下她独自抚养五个娃。 为了活命,她不得不四处讨饭,日子过得真是苦不堪言,可1930年竟成了她命运的转折点。 那年,工农红军来到黄袍山,黄菊妈二话不说就把大儿子送去参军,就这么一个决定,彻底改变了她的人生轨迹。 从此以后,可谓是与国家共命运啊...吴时斌轻声叙述着奶奶的故事,仿佛在说一个遥远的传说。 "奶奶把五个子女全都送去参军了,大伯、二伯、三伯、大姑、小姑,一个接一个地加入了革命队伍。" 他的声音有些哽咽:但是,他们几乎都没能活着回来,大伯在江西牺牲了,二伯被俘后遇害,三伯为掩护部队突围而牺牲。 大姑在一场战斗中壮烈牺牲,连最小的小姑也被反动派杀害了......吴时斌停顿了一下,深吸一口气:"奶奶知道后,心都碎了,但她却从不后悔。" 1933年,一个偶然的机会让黄菊妈遇到了被追捕的毛泽东,面对敌人的威胁,她机智地用自己的小儿子掩护了主席。 这个举动不仅救了毛主席的性命,也让黄菊妈家彻底成为了敌人的眼中钉,"奶奶被抓了很多次,受尽了折磨。" 吴时斌回忆道:后来,她不得不逃到深山里躲藏,一躲就是14年,说到这里,他的目光变得深邃:你能想象吗?一个老太太,在深山老林里独自生活了14年! 黄菊妈那段日子可真不容易,躲在山洞里,吃着野菜,就跟白毛女似的,但她心里头一直惦记着胜利,盼望着好日子。 新中国成立后,她可算是回到阔别多年的老家了,你说她会不会躺在功劳簿上歇着? 不,她可不是那样的人,虽说年纪大了,可还是干劲十足,下地干活,还成了劳模,1959年那会儿,她受邀去北京参加国庆十周年庆典。 一个乡下老太太,登上天安门城楼的时候,不知道作何感想,她那张饱经风霜的脸上,笑得跟朵花似的。 更让她激动的是,毛主席亲自握住她的手,还感谢她当年的救命之恩,她孙子吴时斌说,奶奶常念叨那是她这辈子最幸福的时候。 她觉得自己和孩子们的付出,都是值得的,每年清明,成千上万的人都会来这儿祭奠,有当官的,有学生,还有普通老百姓。 他们不光带来鲜花和祭品,更带来对英雄的敬意,"有时候我会想,"吴时斌轻声说,"如果奶奶和我的叔伯姑姑们还在,看到今天的中国,他们一定觉得自己的牺牲是值得的!" 夕阳西下,余晖笼罩着这片英雄的土地,吴时斌慢慢走回家,身后是一排排静默的墓碑,它们无声地诉说着一个家族、一个时代的故事,诉说着信念的力量和牺牲的价值。 在这片红色的土地上,黄菊妈和她的子女们用生命谱写了一曲壮丽的英雄赞歌。他们的故事,将永远铭刻在黄袍山的每一寸土地里,在每一个后人的心中,生生不息地传承下去。