[一R]元定都北京后,郭守敬主持开凿了从元大都到通州的通惠河,使得漕粮可以直接运进城内,因此在大都城内陆续建起一批国家粮仓。

[二R]明迁都北京后,南粮北运的数量大大增加,之前的粮仓已经不能满足京师储粮需要。而且水道变化,漕船已不能抵达积水潭,所以就在齐化门(今朝阳门)附近进行了大规模的增建。

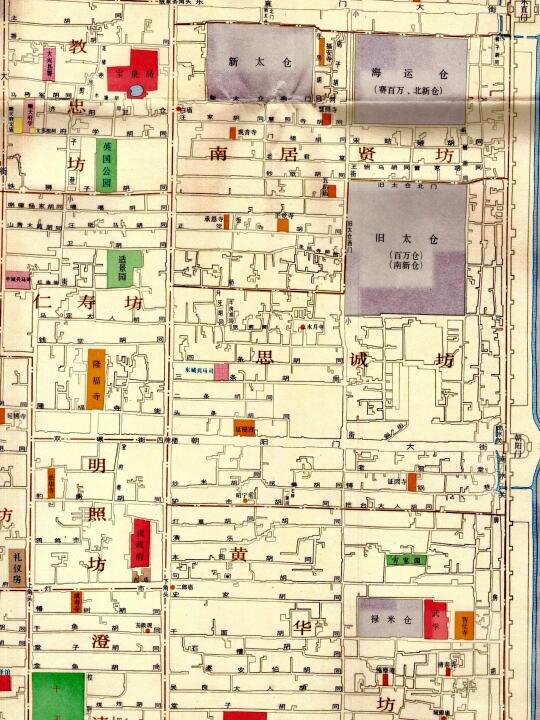

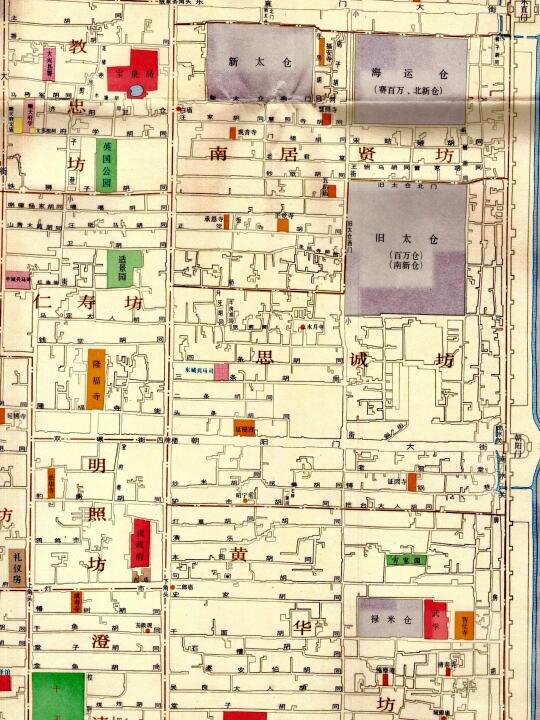

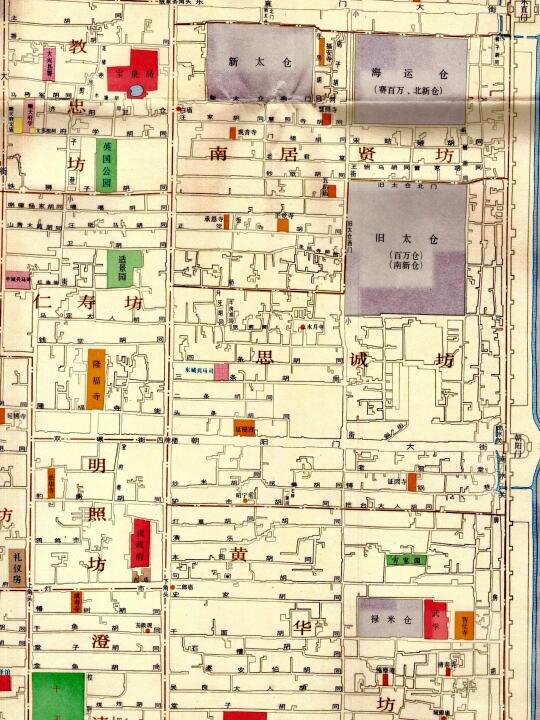

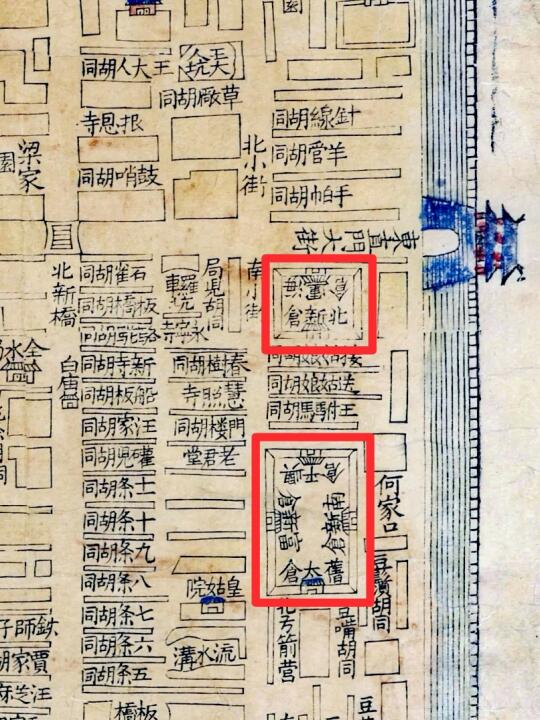

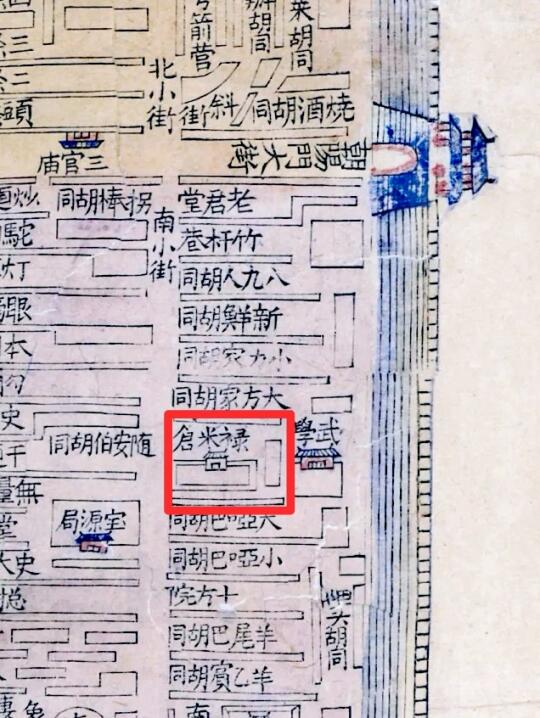

[星R]明北京城内主要粮仓(图2):从《明北京城复原图》上可见,明朝的粮仓主要有:建于元时太仓旧址的新太仓;接储海运漕粮的海运仓;利用元时北太仓,所建的旧太仓;储存京官俸米的禄米仓。

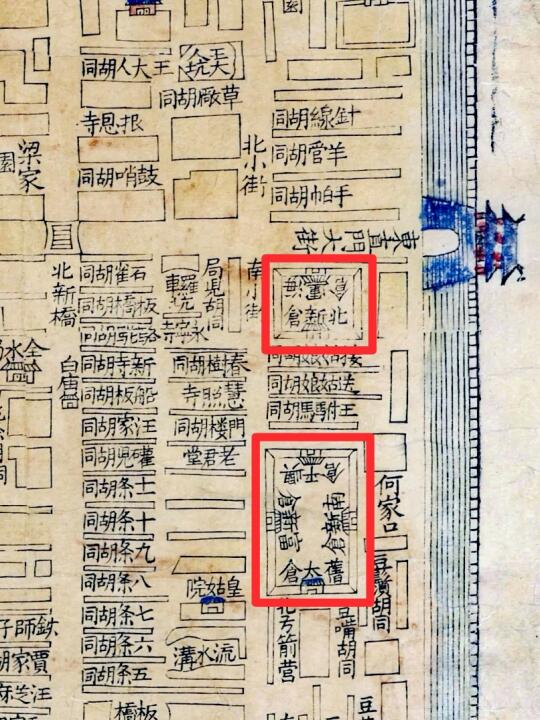

[三R]到了清代:在海运仓以北又兴建了北新仓,两仓连为一体,南门仍称海运仓,北门称北新仓。旧太仓则被一分为四,东为南新仓,西为富新仓,南为旧太仓,北为兴平仓。而随着人口的增加,新太仓的仓区逐渐被居民占据,南北仓门被打通,形成新太仓胡同,周边演变成以居住为主的城市街区。只有禄米仓变化不大。

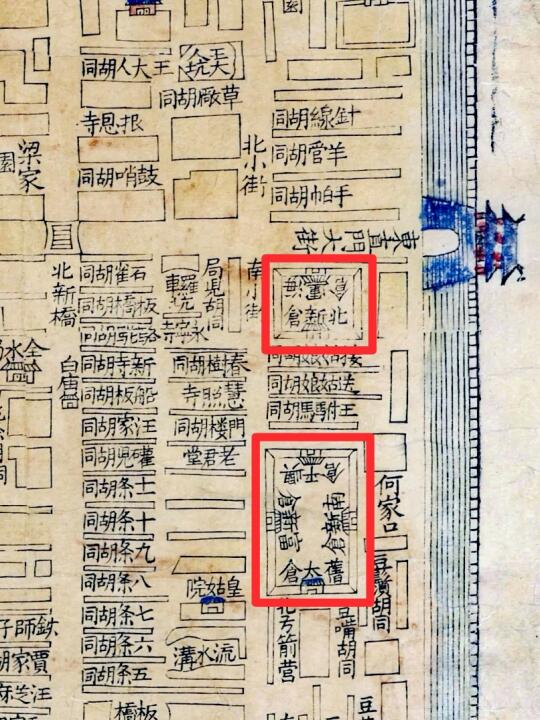

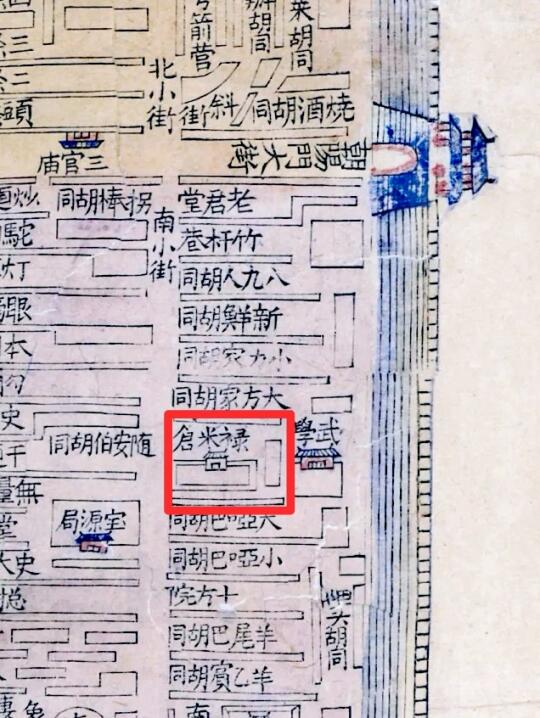

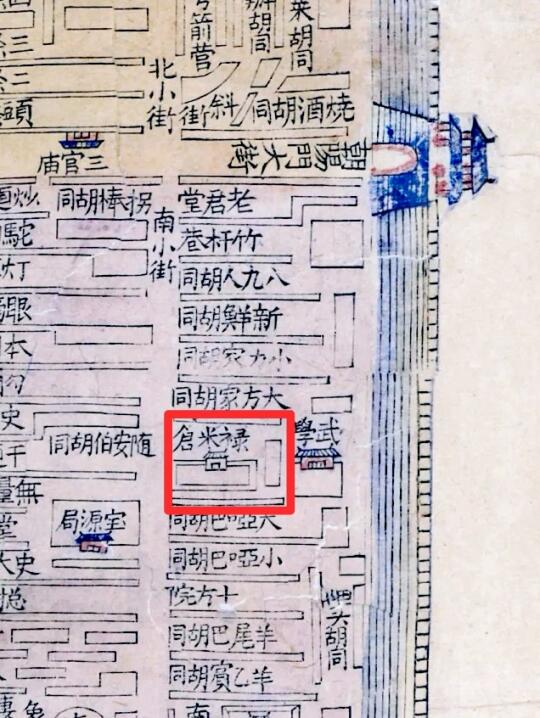

[星R]清北京城内主要粮仓(图3、4):从清乾隆《京城全图》上可见,经过改扩建,禄米仓、南新仓、旧太仓、兴平仓、富新仓、海运仓、北新仓七座粮仓由南到北排开。此外,又在朝阳门外护城河至通惠河沿岸,建起万安仓、太平仓、裕丰仓、储济仓,德胜门外建丰裕仓和丰益仓等六座粮仓,统称“京城十三仓”。

[四R]清末,由于俸米逐步被俸银替代等原因,贮粮日益减少,多处仓廒逐渐闲置。八国联军入侵时,将城内所有粮仓存粮拍卖,仓房均作他用,失去储粮功能,仅留下地名。

[五R]民国时期,大部分仓房被军队占用:北新仓、海运仓改建成军医院和被服厂;南新仓、富新仓、旧太仓、兴平仓被改建成陆军军医学校和兽医学校;禄米仓改称为被服厂。

[六R]如今,北新仓、海运仓一带成为中医科学院和居民区;南新仓开发成餐饮旅游街区;富新仓、旧太仓、兴平仓一带建起解放军总医院第七医学中心;禄米仓归属总后。

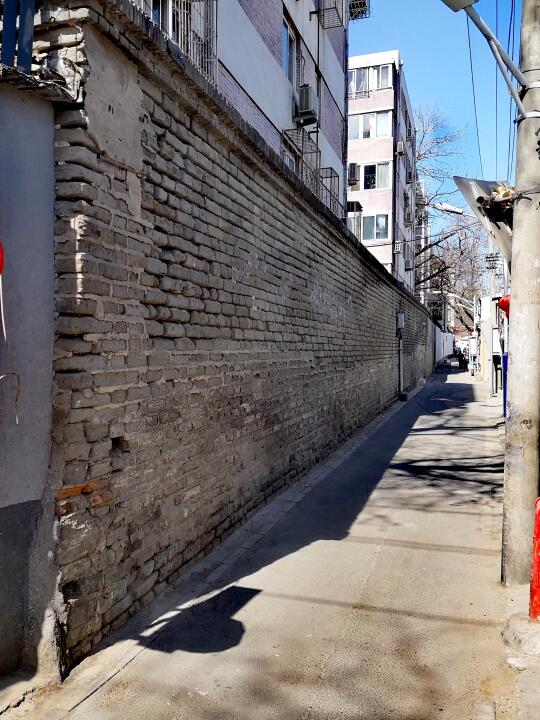

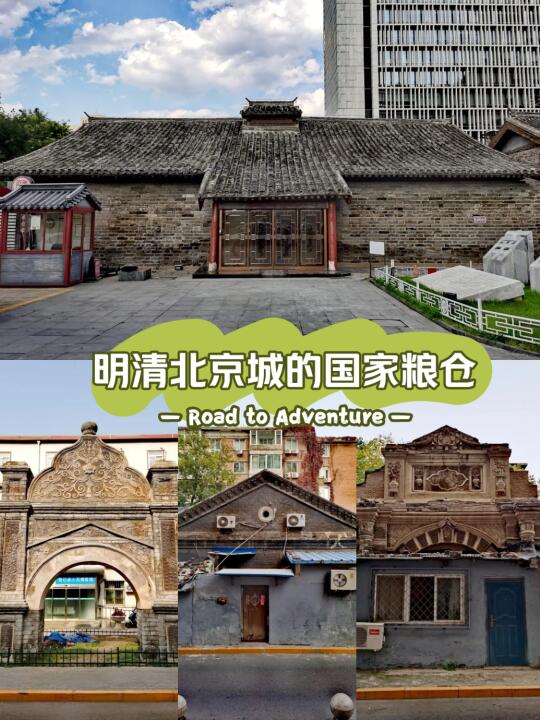

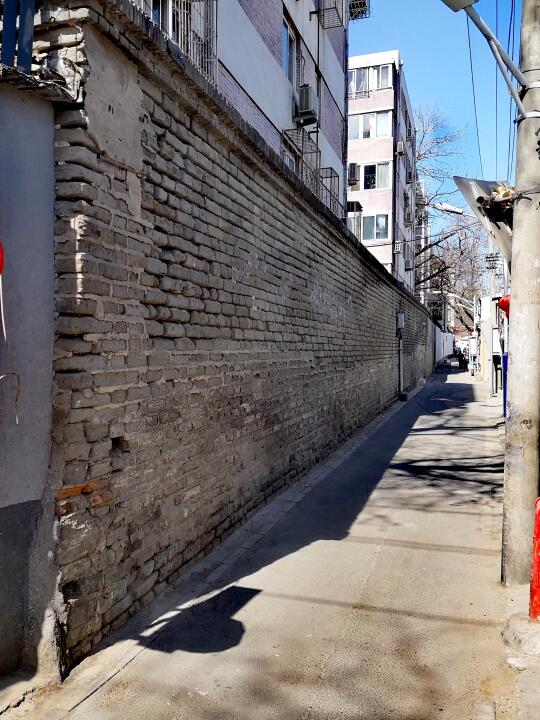

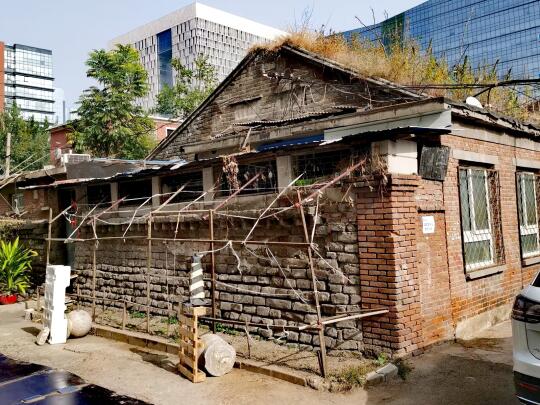

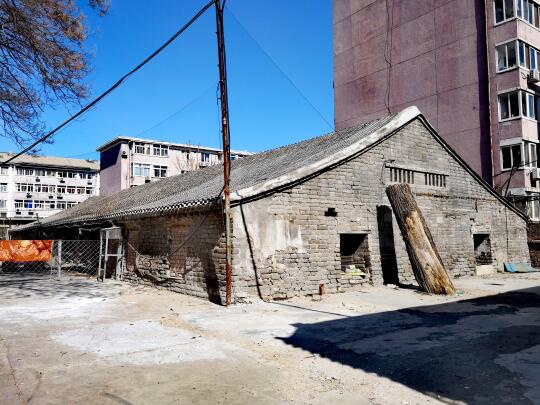

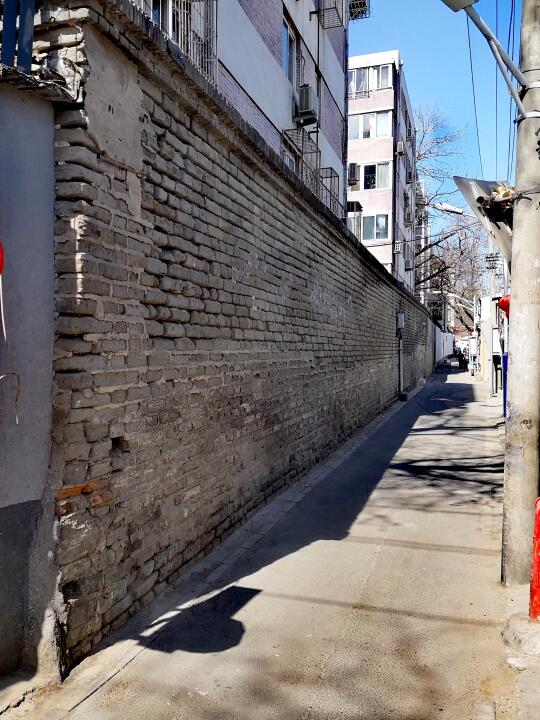

[星R]遗存(图5、6):海运仓胡同的大影壁和北新仓胡同甲16号内的砖墙可能是当初粮仓的遗存。

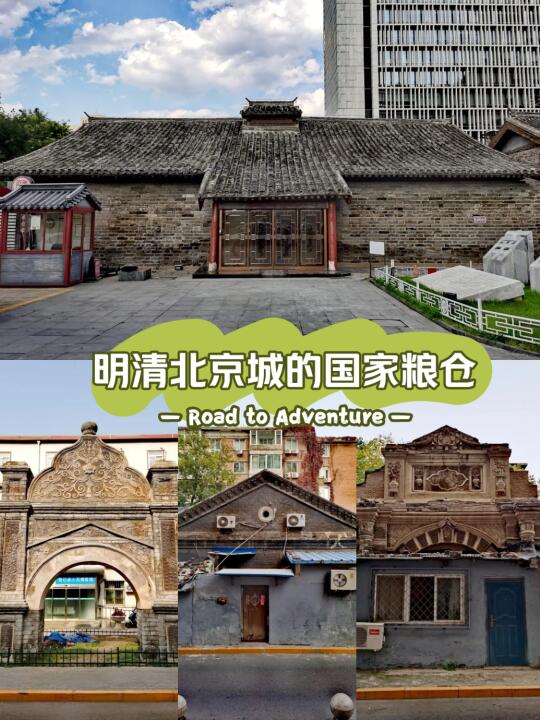

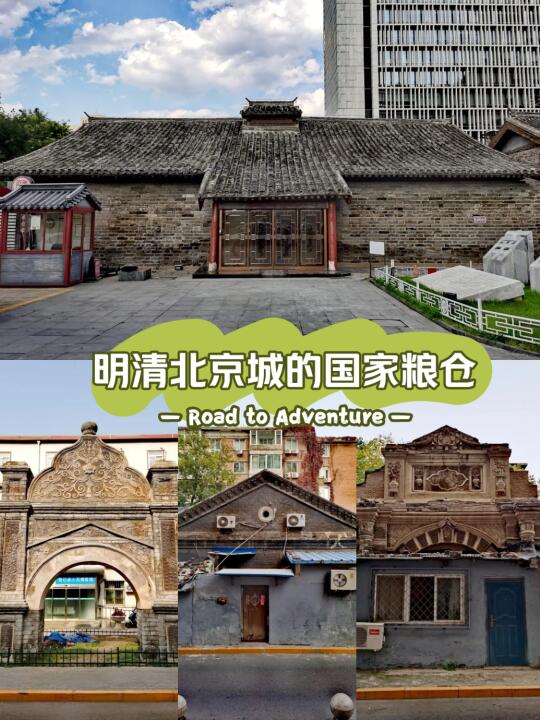

[星R]南新仓(图7-10):东四十条22号。民国时曾为军火库,建国后被北京市百货公司用作仓库。目前尚存九廒。

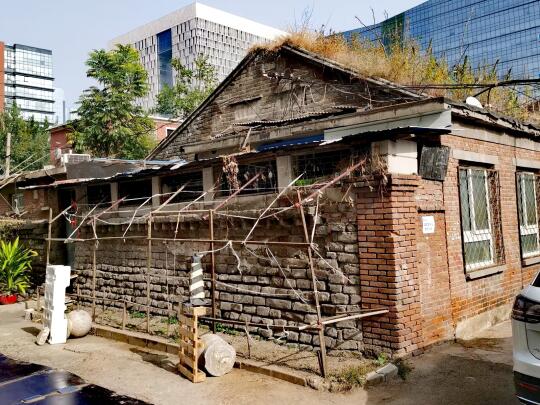

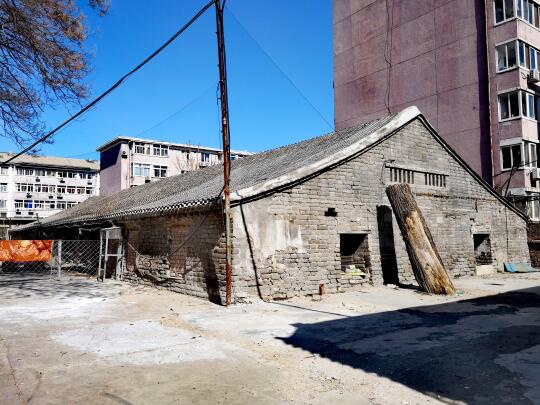

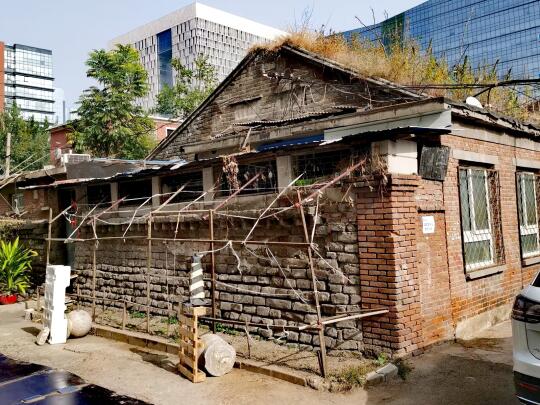

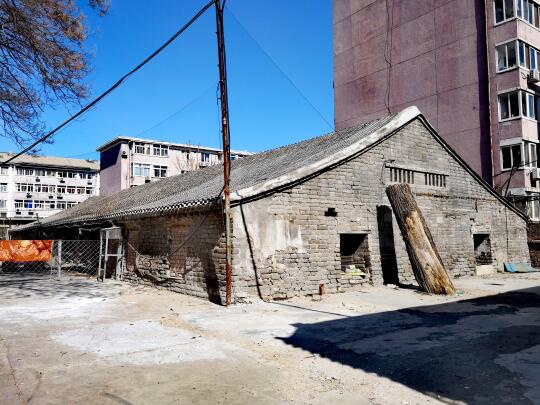

解放军总医院第七医学中心(图11-16):院内还保留有民国时期陆军军医学校建筑遗存。东西两侧尚有一些民国或之前的平房,东面的平房可能是粮仓遗存。

[星R]禄米仓(图17、18):禄米仓胡同内,现存三廒和一段墙体。仓内原有明代历任仓场监督题名碑。