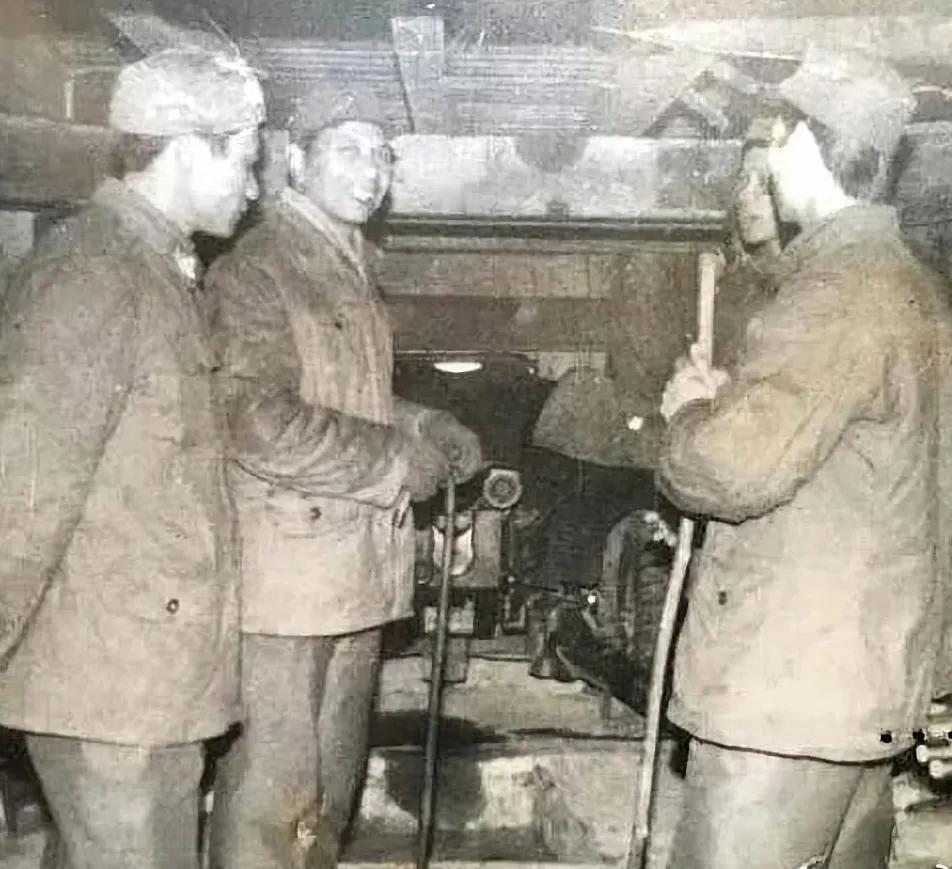

1945年,八路军在公路上伏击日军,排长见日军人数太多,就下令撤退,谁知一个小战士却没有听到:“排长,鬼子来了,还打不打呀?” 1945年的抗日战场上,故事的主人公赵友金是一位出生于1928年的山东莒县青年。赵友金家在西坡村,一个典型的山东农家,家中世代贫苦,父亲赵然经和远房四叔赵然利都是当地的抗日力量。在抗战爆发后,赵友金怀揣着对敌人的切实仇恨以及对英雄主义的向往,跟随堂兄踏入了八路军的行列。尽管只有16岁,但他凭借着过人的胆识和对枪械的熟练掌握,在部队中逐渐显示出不凡的军事才能。 1945年,一个典型的炎热夏日,阳光猛烈地照射在山东莒县的丘陵地带。草木葱郁,地面干燥,空气中弥漫着泥土和草叶被阳光烤焦的味道。在这种酷暑中,八路军莒北独立营的战士们已在山路边隐蔽好几个小时,他们的身体与草丛几乎融为一体,只等待着一个信号,准备突袭悄悄逼近的日伪军。 据情报,敌人只有50多人,但现实是残酷的。远处尘土飞扬,逐渐逼近的日伪军不仅数量惊人,足有300多人,还装备精良,步伐整齐,显然已做好了充分的战斗准备。八路军的战士们暗中观察,心中却是一片冰凉。营长蒋子亮的眉头紧锁,他知道,这种力量对比下,任何正面冲突都是自寻死路。 通过简单的手势,蒋子亮下达了撤退命令。战士们悄无声息地,一个接一个地退出战斗区域。然而,在这一过程中,年轻的赵友金因位置偏僻,加之当时正蹲在一个深深的草丛中观察敌人动向,竟未注意到撤退的信号。 赵友金的位置极其隐蔽,正对着一条由北向南的小道,这条小道是日伪军的必经之路。随着时间一分一秒地过去,日军的先头部队已经开始沿着这条路缓缓前进。太阳开始西斜,阳光透过树叶的缝隙,形成斑驳陆离的光影。在这种几近静止的画面中,赵友金屏住呼吸,手中的步枪紧紧握在汗湿的手掌里。 前方不远处,两名日军士兵闲聊着走在队伍的最前面。他们的谈话内容赵友金听不清楚,但从他们轻松的步伐和不时的笑声可以感觉到,这些敌人对可能遭遇的伏击毫无警觉。赵友金的目光如同锋利的箭矢一般,紧紧锁定这两名日军。 当这两名日军走到距离赵友金不足五十米的地方时,他深吸一口气,调整了一下步枪的瞄准镜。就在这时,一阵微风吹过,草丛轻轻摇曳,仿佛为即将到来的杀戮做出最后的铺垫。赵友金等待着,等到敌人几乎可以看清面容的距离,这是他为自己设定的最佳开火距离——确保一击必杀。 他扣动扳机,几乎同时,前方的日军士兵应声倒地,一动不动。赵友金没有给自己留下任何庆祝的时间,迅速调整枪口,对准第二个目标。又是一声清脆的枪响,另一名日军也倒在了血泊中。周围的日军终于意识到伏击的存在,一时间,混乱和恐慌开始在他们中蔓延。 随着敌人的不断逼近,赵友金几乎能清晰地看见敌人惊恐的表情和他们不断扫射的枪口。在这生死关头,赵友金的心中却异常平静。他像一个狙击手一样,精确地计算着每一次射击的时机和角度。在接下来的几分钟里,他又连续击中了几名敌军,每一发子弹都精准致命。 就在日军开始向他的藏身位置逼近时,赵友金已经耗尽了所有的子弹。他深知,现在唯一的选择就是撤退。他迅速从草丛中爬出,利用地形的掩护,向山林深处撤离,身后是日军愤怒而又无奈的叫骂声。 这场战斗结束时,赵友金全身是泥,衣服上沾满了血迹,但他的眼神坚定,如同刚刚经历了一场英雄的试炼。当他的战友们和营长找到他时,他们无不为他的英勇行为感到震撼。尽管他未能按时撤退,单独面对敌军的决定无疑是危险的,但他的表现也体现了他作为战士的超凡能力和勇气。 这次经历对赵友金的影响是深远的。他开始深刻理解,作为一名士兵,严格遵守命令的重要性不亚于个人英勇。他的战斗技巧和战术意识在这场战斗中得到了极大的锻炼和提升。 战后,赵友金的英勇事迹在部队里传为佳话。他的连长对他的表现给予了高度评价,并在后续的战斗中赋予了他更多的责任和任务。这些经历不仅锻炼了赵友金的战斗技能,更深化了他对军人职责和荣誉的理解。 抗战胜利后,赵友金没有选择退役,而是继续留在了部队,参与了新中国的建设与保卫。他的军事生涯继续向前推进,在1955年,他因其在军中的杰出表现和对国家的贡献,被授予了大尉军衔。他的故事成为了新中国军人的典范,激励了一代又一代的中国军人,以无畏的勇气和坚定的意志保卫着国家的安全和尊严。