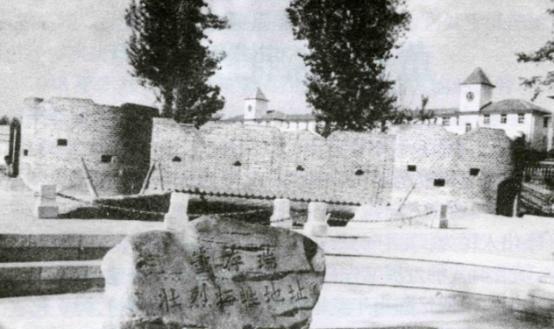

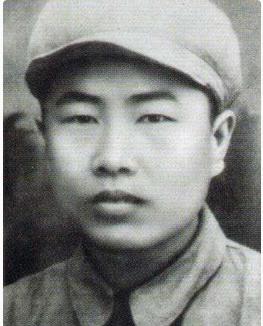

1948年5月25日隆化,巨响之后,董存瑞烈士没有留下遗体。爆炸后的现场,只找到一只鞋,在他的墓碑后面,有一扇小铁门,推开门,正中央放着一口四尺长的棺材,上面贴着他的画像,棺里放着一个木牌,用朱砂写了九个字: “以此木代替烈士遗骨”!到1975年,还好是发现了董烈士赠送给战友的照片,我们这才有幸,看到了他的真面容。 敬请看官老爷们点一下“关注”,可以留下您的精彩见解,感谢分享与支持哟! 1948年5月25日,冀北的晨雾还未散尽,隆化中学上空已炸开第一声炮响,十九岁的董存瑞趴在弹坑里,军装磨出了破洞,掌心攥着被汗浸软的炸药包导火索。 看到碉堡里的机枪仍在疯狂吐着火舌,他数着弹道划过的弧线,忽然想起三天前连长的交代:小董,这桥型碉堡卡住了整个纵队。 此刻,战友郅顺义的机枪在右侧响起,压得敌人抬不起头,于是,董存瑞像只矫健的豹子窜出掩体,子弹擦着耳际呼啸而过,在身后扬起串串烟尘。 当他终于扑到碉堡下方时,冷汗顺着脊梁滑进腰带——光滑的堡壁像抹了油,炸药包根本无处安放。 可是总攻的冲锋号就在这时刺破苍穹,他看见前方战壕里跃起的身影接连倒下,血花在麦田里绽成狰狞的红梅。 "卧倒!"董存瑞突然嘶吼着撑起身体,将炸药包紧紧抵在堡底,猛地一拽导火索,火光迸裂的刹那,他最后望了眼东方的朝霞。 可能那里有老家滦平的炊烟,有母亲纳鞋底时哼的民谣,硝烟吞没一切时,郅顺义正被气浪掀翻在地。 但是,他永远记住了那个未喊口号却嘶喊着让战友隐蔽的身影,六十七年后,北京朝阳法院的调解室里,董存梅摩挲着泛黄的照片——那是1975年在战友遗物中发现的弟弟影像。 只见那上边,少年穿着补丁摞补丁的军装,眉眼间还带着未褪的稚气,对面的被告席上,《大众电影》的律师推了推眼镜:我们从未否认董存瑞的壮举,只是对细节存疑。 "存疑?"董存金突然站起,军属证在胸前晃动,你们可知隆化县城外至今寸草不生?可知每逢阴雨天,幸存的老兵仍会从梦里惊醒? 调解员敲响法槌的瞬间,他仿佛又看见1948年那个血色的黄昏,大姐董存柱抱着襁褓中的自己,在村口老槐树下等啊等,等来的却是丈夫用命换来的烈士证书。 案件最终以和解告终,当《为了新中国前进》主演王宝强的专访见刊时,董存梅特意来到烈士陵园,她将杂志轻轻放在那口贴着画像的棺木前,照片上的弟弟永远定格在青春年华。 春风掠过松柏,沙沙声里似有千军万马奔涌而过,她忽然想起2006年那个改变一切的访谈——当导演郭维说出"没有目击者"时,全家人捧着族谱彻夜未眠。 泛黄纸页上,"董存瑞"三个字被泪水洇成了墨蝶,1948年的炸药包炸碎了敌人的碉堡,2009年的法律文书炸开了尘封的真相。 虽然硝烟已散,但总有些东西在时光里愈发清晰:比如那只永远留在隆化土地上的布鞋,比如调解书上3.5万元赔偿金背后,一个民族对英雄永不褪色的敬意。 如今走进冀中烈士陵园,仍能看到那座特殊的衣冠冢,每当清明雨落,总有白发老兵颤巍巍地来擦拭木牌,他们知道,真正的丰碑从来不是刻在石头上。 而是活在后来人的心跳里——就像董存瑞托举炸药包的姿势,早已化作人民军队冲锋的剪影;就像那声"卧倒",至今仍在教科书般的战术教材里,守护着年轻士兵的生命。 从隆化到北京,从战场到法庭,董存瑞的故事在时光长河里泛起涟漪,当00后学生举着手机拍摄王宝强专访时,他们或许不懂,这个被反复演绎的英雄形象,承载着多少代人用生命丈量过的信仰。 但历史总会以自己的方式生长,就像董家后院那棵老槐树,年轮里刻着1948年的弹孔,枝叶间却藏着2025年的新芽。