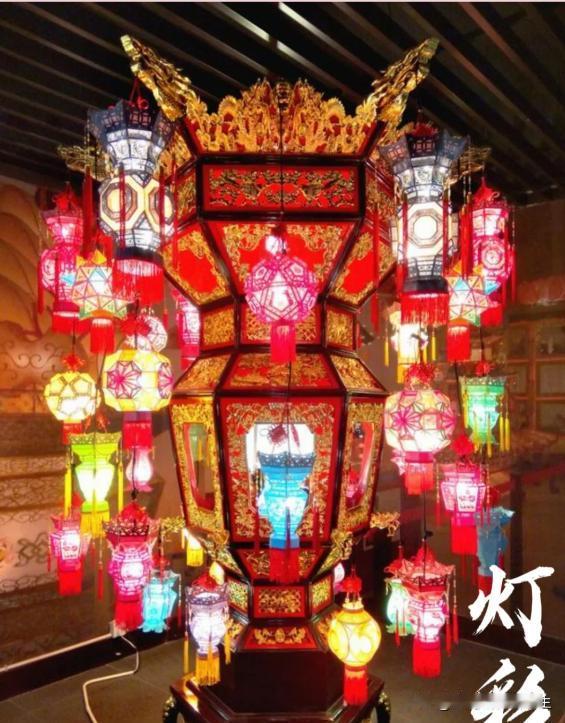

从传统到创新,河南灯彩文化衍生品设计出路何在? 灯彩又称花灯,且花灯之艺,古已有之,作为农业时代的民间传统手工艺品灯彩,不仅仅是照明工具亦是高宅深院地位的象征,是集功能与艺术为一体的传统文化产物。 在农历正月十五至十六日,孩童打灯笼、送灯笼给至亲过节等行为和典故无不体现了浓厚的传统文化和民间风俗韵味。 然而随着时代的变迁,传统精神文明失去其本身的光彩,年味的气息成为刺激商业消费的产物,传统灯彩也正在逐渐淡出人们的视野。 为何传统灯彩未能更好融入千家万户,传统文化传承遇到了阻碍,种种问题接踵而至,值得我们反思与探究。 河南灯彩的历史演变 据《中国民俗辞典》中记载,燃灯从东汉佛教仪式逐渐演变成盛大的民间节日。汉明帝在每年的正月十五夜,下旨全民悬灯礼佛。 而代前期禁止燃灯后,元宵节一致中断至隋炀帝登基后,灯彩才算真正的形成。 据《资治通鉴》记载,隋炀帝大业六年正月在洛阳端门外和建国门内一带,古代皇宫的正门,与边疆各少数民族汇集洛阳城。 调民间艺人进城,组织各种表演艺术,演奏各种弦乐器与竹管乐器,灯火光烛天地,通宵达旦,从此正式恢复正月十五元宵节。 当时还招待外来使者,以示中华的繁荣富贵景象,还有丰富多样的百戏歌舞,具有民族艺术特色。唐代的灯节更为繁盛,灯节的时长由一天定为三天。 于是在前后三天解除夜禁的洛阳城内,市民们是歌声笑语,终夜观灯,一片热闹景象。唐代许多文人以诗歌生动地描写了元宵灯会的盛况。 据《明皇杂录》载:洛阳灯节时有尚方灯匠毛顺巧思,结创缯彩为灯楼十二间,高50 米,悬朱玉金银,微风一至,锵然成韵,且在这些记载中还出现了灯楼,灯树,三彩灯台等灯笼形制的描绘。 宋代,由于手工业和商业的发展,促使上元时期民间“闹花灯”文化十分兴盛,洛阳为西京,灯节从三日改成五日,皇帝不仅与百姓一起观灯,此时燃放灯火正式成为了节俗中最重要的一部分。 灯的尺度和灯的形状也越来越多,各种奇妙的想法由工匠带入灯中,使得该时期成为灯彩的鼎盛时期。我们从宋代《观灯图》图 2.1中就可见妇女和儿童观赏灯彩的场景。 画的上方是一座缠满花饰棚架,架子上悬挂了三盏彩灯,中间的彩灯是由三种不同的灯串到一起组合落地而成,旁边搭配两层灯,灯面都绘有各种山水、人物等图案。 图中两个打着兔子灯和类似走马灯笼的孩子,也展现出了宋代灯彩造型多种多样,从人物与灯的比例看出,图上的灯彩高于人物两倍多,由此可推想宋代高约 17米灯山的壮丽与辉煌。