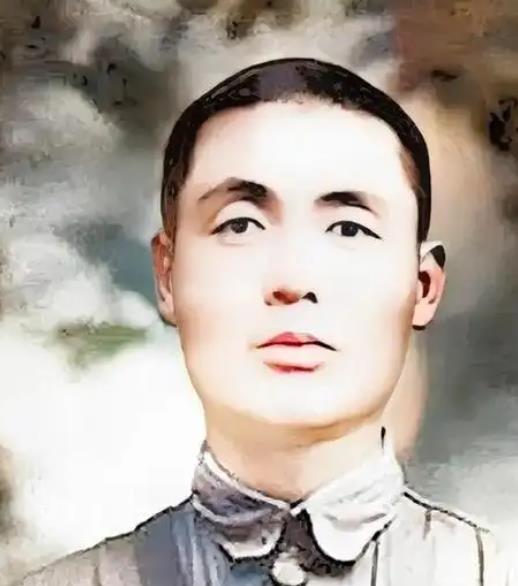

1937年1月,南京国民政府,收到了一颗被酒精浸泡的头颅,原来,这是军阀马步芳在向蒋介石邀功,而这颗头颅的主人,就是红五军军长董振堂。

1931年,江西宁都起义爆发,董振堂扔下黄埔军校授衔的将官身份,带着国民党第二十六路军起义投奔红军。

这不是转身,这是断路,老同僚转眼成了敌人,部下跟着他走的,是赌命。

进红军第一仗,就打得铁血又彻底,从此跟着红五军团一路南征北战,几次生死线上爬回来的兵,认准了这个出身行伍、不多话的军长。

长征开始,中央红军要突围,红五军团留下断后。

董振堂当时就一句:“我带人守”,没有争,没退缩,明知道这趟十死无生,也没回头。

铁流后卫,一路挡追兵、打伏击,几次差点全军覆没。

毛泽东事后评价红五军团,“铁一样的纪律,钢一样的意志。”可惜,长征走了一半,西路军命运变了调。

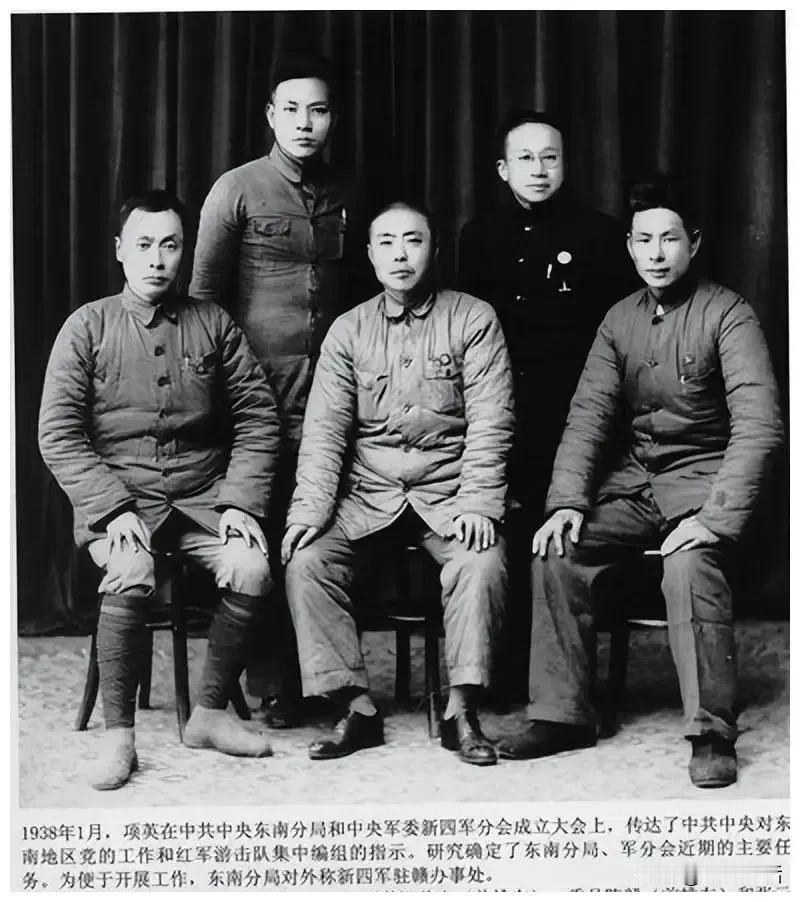

1936年底,西征进入河西走廊。

情报出了问题,后勤接不上,周边军阀早已虎视眈眈。董

振堂率部攻下高台,以为能就地扎根,结果马步芳已经调兵两万,从四面包围。

打高台那仗,九天九夜,没睡过一个囫囵觉,不到三千人,守一座孤城,粮没了,水断了,子弹打空了。

最后拼的,是石头、刺刀和一口气。

马步芳是玩狠的,围死城之后,下令一个不留,红军被堵在高台城里,像一块被烈火灼烤的铁。

董振堂腿部中弹,还能端两把枪,站在东门楼上打回去,最后一天,敌军从四面攻破,东门成了最后一道屏障。

弹尽,援绝,人到绝境,董振堂带着残部冲下楼,炸药包和肉搏一起上,炸了自己,也拉一票人陪葬。

马家军进去收尸,董振堂已经炸得血肉模糊,依然被认出。

命没了,名还在,马步芳命人割下头颅,泡进酒精坛,运去南京献给蒋介石邀功。

一个尸首,被泡成“战利品”;一个将军,被当成“标本”展示。

头颅没送成,半路转到青海,藏进西宁中山医院地下,成了没人敢动的“禁忌之物”。

医院老职工提起这个坛子,都绕着走,几十年里,谁都知道这事,但没人敢查、没人愿问。

战后,马步芳逃走,逃得比谁都快,抗战胜利,他被点名为一级战犯,最后躲到埃及,在那边病死。连口供都没留下。

董振堂留下的是血、是尸,是3000人整建制被灭的战例。

直到2015年,故事又翻出一页。

董振堂的儿子董用威,早年就听母亲贾明玉,说起父亲下落不明,家里找了大半辈子,找头颅,找真相,临终前,董用威说什么都要再去西宁。

线索一点点拼,老档案翻,墓地勘查,一坛残破的陶缸下,发现一具浸泡遗骸。

对照DNA,确认身份,几十年找的,就是这颗被割下、被示众、被藏起来的头颅。

葬礼那天,董振堂的照片放在高台旧城遗址前,孙子董乃煌跪下磕头,手里捧着高台的一撮泥。

董用威死前交代,把这泥和照片一块,埋进贾明玉的墓里,家人终于团圆。

马步芳留下的,是屠城、是酷刑、是人血做的地盘。

他在高台杀了三千人,活埋的、凌迟的、曝晒的,用尽手段,只为震慑百姓、讨好南京。

董振堂留下的,是一支西征部队的全灭史,是“人在城在”的军令,是连尸首都不完整的血债。

一头是仇,一头是血;一头是权欲,一头是信念。

2009年,董振堂被评入“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”。

电视拍了《血战高台》,教材里写了红五军的绝命抵抗。

红西路军纪念馆,立了雕像,头抬着,没低。

枪断、腿断、命断,骨头没断。

这一场仗,不光打出烈士,还打出了后世的传承。

那张军功章没亲手戴上,那顿家常饭没机会吃,但家人守了坟,后人记了名,一个将军的死,从未白费。