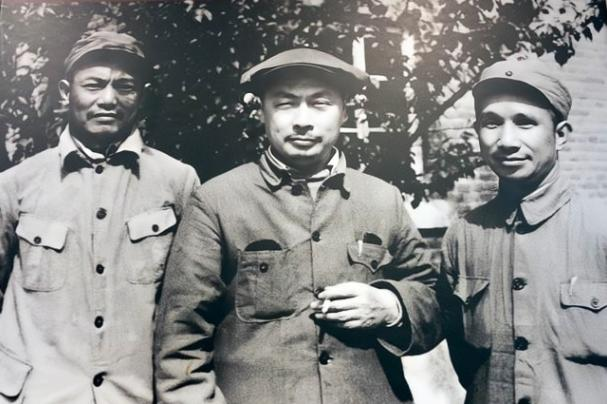

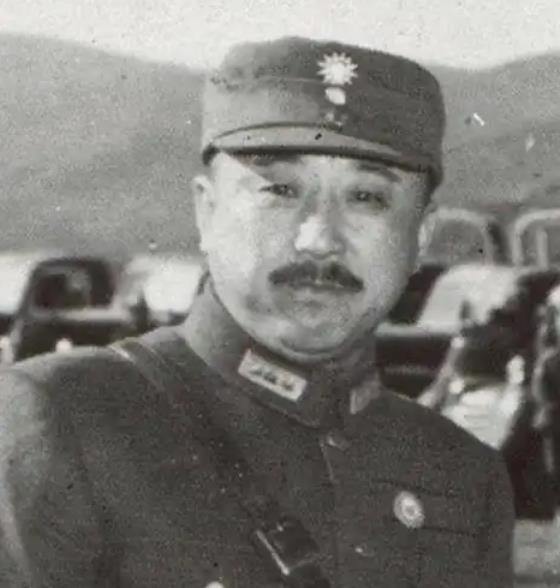

1956年,傅作义几次请求毛主席释放陈长捷,也几次去功德林探望他,然而陈长捷每次见了傅作义都是怒目而视,“我上了大当,你做了起义将军,我倒做了战犯。” 曾经的傅作义一度是陈长捷的恩人,曾经投靠阎锡山是傅作义的主意,陈长捷被提拔为天津警备司令,也是傅作义推荐的。陈长捷也曾一度文质彬彬,还有抗日常胜将军之称,周总理曾指出功德林战犯中改造较好的几个典型,一个是上海的陈长捷,一个是南京的邱行湘。 那陈长捷为何对傅作义怀恨在心,甚至数年,甚至每每见了已是水利部部长的傅作义,都是怒目而视呢。 在1947年12月左右,因为傅作义的举荐,蒋介石任命陈长捷为天津警备司令。在此事后,陈长捷对恩人傅作义保证“请总司令您放心,有我陈长捷在天津万无一失,” 守住天津,陈长捷也是下了死功夫的,修筑工事,增兵添将,连蒋介石视察后都不由得夸奖到“各地的守备将领,如果都能像陈司令这样认真,把防御体系搞得好好的,共产党有什么办法呢?”然而纵使这防备体系搞得如此专业的陈长捷都没能守好天津。 在1949年1月左右,东北野战军便已完成了对天津的包围,也曾一度按照先吃肉后啃骨头的战术写信给陈长捷,劝他放下武器,和平解放。当时陈长捷说“武器是军人的第二生命,怎能轻易放下,武器一旦放下便是军人最大的耻辱。若你们真的有和谈的诚意,那请派代表来商谈。” 但东北野战军考虑到当时的形势,并未选派代表,而是再一次声令其放下武器。最后期限定的是1月14日。而在此之前陈长捷也向傅作义通报了此事,想知道傅作义的态度,傅作义彼时在忙北平和谈的问题,但因事情并未公开,不能明示陈长捷,生怕陈长捷有异动。 故而便模棱两可的说只要坚守便有办法,原本傅作义的打算是,只要北平宣布了和平起义,然后再正式通知陈长捷,让他也做个起义将军。而终究是迟了一步,还没正式起义。解放军的上千门火炮已经向天津城开火了,彼时陈长捷躲到地下室中指挥,最后守了一天左右,解放军便攻入了指挥部,陈长捷只能举手投降。 这边陈长捷被俘虏,那边北平宣布和平起义了,陈长捷一度恨的咬牙切齿“他在北平和平谈判,却让我不准投降,最后他成了起义将领,我成了战犯,真是上了大当。”虽然对傅作义怀恨在心,但是陈长捷改造还是积极的。 当时在战犯管理所,功德林中能看下去《资本论》的真没几个,毕竟大多都是舞刀弄枪的将军,你要跟他们吹鼻子瞪眼,跟他们挥舞拳头,指挥过比千军万马还多得多的将军,那是小菜一碟,不在话下,可要让他们读书,跟他们吟诗作赋,除了少数几个文武兼备的将军,其他的真是一听到就头疼。 后来进入农场劳动,彼时的陈长捷因年高体弱,一度属于二三流的劳动力,其体力自然是比不上能扛石袋儿,被称之为大力士的邱行湘的,而高度近视曾有东北二瘸之称的杜聿明,那便更差了,被编入4队。这次,陈长捷便跟杜聿明两人抬一筐粪向地里走,别的人看到他们都暗暗的发笑,因为杜聿明左腿比右腿短1cm,所以走起路来一瘸一拐,跟陈长捷站在一起便格外有意思,两个人都文质彬彬,不像战场上统帅千军万马的战将,像是书生。 而两个人终于放下粪时,大家便笑着说,你俩在一块儿合作,可以叫做一对宝。陈长捷一听,便不乐意了。毕竟他还算第三小队的呢,怎么能将他跟杜聿明比呢?因此很不服气,就开始揭杜聿明老底,试图要证明自己比杜聿明要强,便开玩笑说杜聿明他连踩死了老鼠都不知道。 将军岂止战在战场,这句话把那些将军都给整乐了。陈长捷显然是在暗指杜聿明东北二瘸的事。(杜聿明跟熊式辉,曾一度东北,一个负责管军事,一个负责管行政,平常一起开会时,一个向左拐,一个向右拐,故而大家戏称他们为东北二瘸。 但相比于功德林和农场的别样欢乐,陈长捷跟傅作义之间,便是一言难尽了,因为曾经守天津一事,他一直对傅作义耿耿于怀,所以每每水利部部长傅作义到功德林中看他,他便怒目而视,傅作义走到他的身边,他便故意低头不说话。 虽然傅作义曾几次向毛主席请示释放陈长捷等人,但陈长捷对此事并不知情,故而一度心怀怨恨。 直到后来陈长捷第一批被特赦,而傅作义也在宾馆中单独宴请了陈长捷,当时傅作义早早恭候,陈长捷却姗姗来迟,见面之后陈长捷还冷冷的说“按照我过去的脾气,今天是不会来的。在里面待了10年,脱胎换骨,把脾气弄没了,这才来见你。” 傅作义听后也不怒,只是笑着说“你我都是保定军校六期的同学,你这火爆脾气,我还不晓得吗?如今这番你来见我,也多亏了你通达情理,大人大量,”听后陈长捷的脸色这才好了些,但是嘴上仍然是不客气的,有屁快放,啰里啰嗦干什么? 傅作义就神色凝重介绍了关于天津一战的始末,介绍了自己当时的处境,并对此向陈长捷表达了歉意。最后,时隔多年,两人终于选择握手言和。