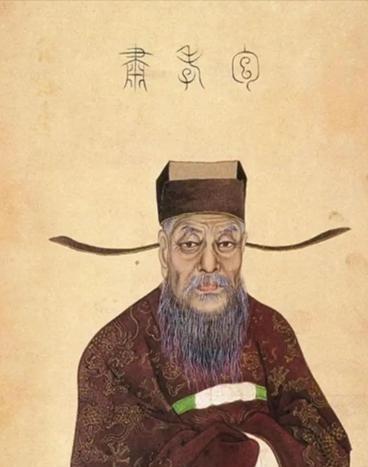

1062年,包拯去世,出殡当天发生了一件奇怪的事,原来,他临终时悄悄告诉女婿文效:“我走后,你要准备21口棺材,并从7个城门一起抬出去,”这个谜团困扰了大家900多年,直到包公墓被发掘,真相才最终被揭开。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 北宋年间出了一位名声响当当的人物,这人姓包名拯字希仁,老家在庐州合肥。 要说这位包大人可真是了不得,从古到今老百姓嘴里念叨的"包青天"就是他。 他这辈子干过最出名的事就是铁面无私办案子,敢跟皇亲国戚对着干,最后连皇帝老儿都得听他说理。 包拯小时候家里管教得严,读书特别用功。 不过这人当官的路子走得不算顺当,二十八岁才考上进士,搁现在看都算大龄考生了。 好不容易当上知县,又因为要照顾年迈的父母辞官回家,守孝期满才重新出来做官。 您别看起步晚,人家硬是靠着一身正气步步高升,最后当上了枢密副使,相当于现在的国防部副部长,正二品的大官。 要说包大人最让老百姓佩服的,就是他当开封府尹那会儿。 这个职位可不得了,宋太宗、宋真宗当皇帝之前都干过这差事。 包拯在这个位置上办过不少大案,什么陈州放粮、智斗国丈,硬是把那些欺压百姓的贪官污吏收拾得服服帖帖。 有回陈州遭了雪灾,地方官还按老规矩收税,包拯亲自跑去调查,回来就跟皇帝拍桌子,硬是把老百姓的税给免了。 这包青天办案子有个特点,专挑硬骨头啃。 有个叫王逵的贪官,仗着跟宰相关系好,在地方上鱼肉百姓。 包拯前前后后弹劾了他七次,最后闹得满朝文武都看不下去了,皇帝才不得不把王逵撤职。 还有个张贵妃的伯父张尧佐,靠着外戚关系当大官,包拯带着言官们天天在朝堂上跟皇帝较劲,有次说得激动,唾沫星子都喷到宋仁宗脸上了。 您猜怎么着? 皇帝擦擦脸还得听他的,最后真把张尧佐的官给撸了。 别看包拯在官场上威风八面,家里头可是遭了不少罪。 原配夫人早逝,续弦董氏给他生了个儿子叫包繶。 这孩子十九岁就当上太常寺太祝,眼瞅着前途无量,谁承想刚结婚一年就病死了,留下个五岁的小孙子。 结果这小孙子也没养大,包拯五十五岁那年,家里就剩个空落落的院子。 要说老天爷也真是狠心,最后给包拯留了个小妾生的儿子包綖,这孩子五岁时候包拯就去世了。 包拯死的时候六十四岁,宋仁宗哭得跟泪人似的,亲自到灵堂吊唁,还停了朝会一天。 老百姓更是不舍,送葬的队伍把开封城的街道都挤满了。 最绝的是出殡那天,二十一口棺材同时从七个城门抬出去,这可不是摆排场,实在是怕那些被他整治过的贪官后代来盗墓报复。 您想想,包拯这辈子得罪的人实在太多,家里人不得不想出这个法子来防贼。 要说这防盗措施还真管用,后来金兵打过来的时候,把包拯墓给刨了,结果墓里就找着一块砚台,连个值钱的陪葬品都没有。 这事儿传开后,连盗墓贼都立规矩不准动包拯的墓,说是盗了要遭报应。 您说奇不奇? 死了上百年还能让贼人敬畏,这得是多大的德行。 包拯的墓后来迁回老家合肥,现在去的话还能看见。 要说这墓地也跟他为人一样简单,按宋朝二品官的规格修的,陪葬品就些普通瓷器。 1973年扩建钢厂时候挖出来十二座包家墓,专家一验骨头,确认是包拯本尊。 有意思的是他小儿子包绶的墓,当官二十多年,死后十六年才凑够钱迁回祖坟,可见这家子真是两袖清风。 如今合肥城里的包公祠香火不断,老百姓逢年过节都来烧香。 要说这人死了快一千年还能让人记着,靠的不是多大的官位,而是实实在在给百姓办过好事。 您要问包拯到底图个啥? 看他在墓志铭上写的就明白了。 "清心为治本,直道是身谋",合着人家这辈子就认准"清廉正直"四个字。 要说当官的真能当到这个份上,古今中外也没几个,难怪老百姓要叫他"青天老爷"。 对此您怎么看呢? 主要信源:(《宋史·包拯传》)