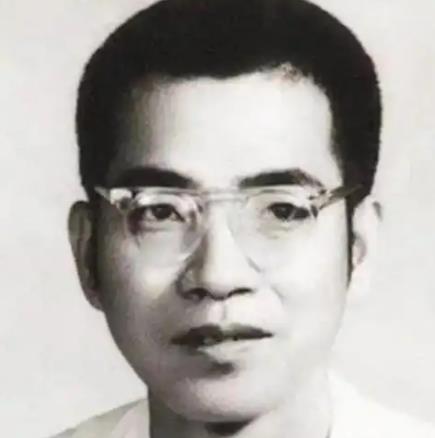

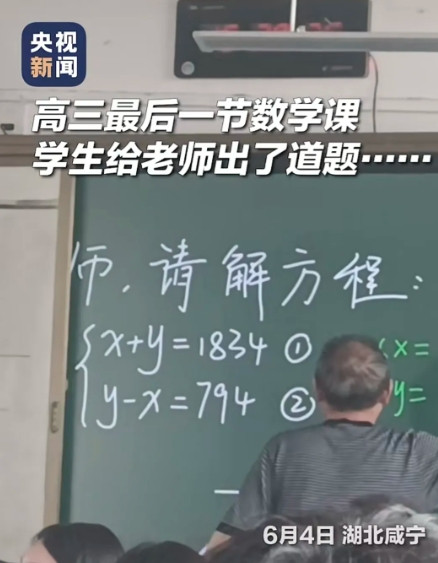

1953年,陈景润毕业后分到北京四中教书,学校却因口齿不清辞退他。之后他摆摊租书,艰难度日。然而一个人的出现,却让他得到了去厦门大学工作的机会。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 福州出生的陈景润自幼展现出数学天赋,家中虽不富裕却未阻挡他追求学术的脚步。 少年时期在全国数学竞赛拔得头筹,为后来进入北京大学数学系埋下伏笔。 在北大期间得遇恩师华罗庚,这段师徒缘分彻底改变了他的人生轨迹。 上世纪五十年代大学毕业后,这位数学天才遭遇了意想不到的职业困境。 由于性格内向且带有浓重乡音,他在北京中学任教时屡遭投诉。 学生们抱怨听不懂讲课内容,校方最终将他调离讲台改任试卷批改员。 这次挫折令陈景润陷入抑郁,加上遗传性肺病发作,不得不返回福州老家休养。 转机出现在厦门大学伸出援手,聘其为图书管理员。 在书海遨游的日子里,他重拾对哥德巴赫猜想的研究热情。 每日埋首书堆研读数学典籍,连日常作息都变得不规律。 有次在校园里边走路边思考,竟撞上白杨树还鞠躬道歉,这桩趣事后来成为同事间的谈资。 1956年撰写的《他利问题》论文引起华罗庚关注,受邀赴京交流时,这位数学泰斗发现眼前瘦弱的年轻人眼中闪着智慧光芒。 次年陈景润调入中科院数学研究所,开启了学术黄金期。 十年间他攻克多个数学难题,最引人注目的当属对哥德巴赫猜想"1+2"证明的突破性研究。 特殊年代里知识分子的处境尤为艰难。 陈景润蜗居在六平米小屋坚持研究,煤油灯下演算的草稿纸堆积成山。 彼时社会对科研工作者存在偏见,甚至有人嘲讽他是"书呆子"。 转机出现在1973年,邓小平视察中科院时特意问起这位数学家,当场表态要改善科研人员待遇。 生活改善来得实实在在。 组织上调配了两居室住房,安排其妻调入北京工作,还配备了研究助手。 最令人感动的是邓小平亲自过问医疗问题,当陈景润夫人需要手术时,特批享受干部医疗待遇。 这些细致关怀让数学家能心无旁骛投入研究。 国际学术界对"陈氏定理"的认可接踵而至。 英国数学家哈伯斯坦将成果编入教材,德国同行黎希特称其为"该领域里程碑"。 但在荣誉背后,陈景润仍保持简朴作风,赴美访学时每月2000美元津贴,他坚持住地下室吃泡面,省下经费购买专业书籍。 八十年初遭遇车祸诱发帕金森症,病痛缠身仍坚持工作。 邓小平得知情况后,不仅安排北京专家定期诊治,还特批将其护工子女户口迁京解决就学问题。 1996年弥留之际,陈景润做出捐献器官的决定,国际天文联合会将7681号小行星命名为"陈景润星",永恒纪念这位数学巨匠。 从蜗居阁楼的潦倒学者到享誉国际的数学大师,陈景润的人生轨迹印证着知识改变命运的真谛。 而邓小平"当好科研人员后勤部长"的承诺,不仅改变了个体命运,更折射出国家对人才战略的深远考量。 这段往事至今仍给人们启示:珍视人才不应止于口号,落到实处的生活关怀更能激发创造活力。 对此您怎么看呢? 主要信源:(科普中国网——数学大师陈景润:一个时代的精神偶像)