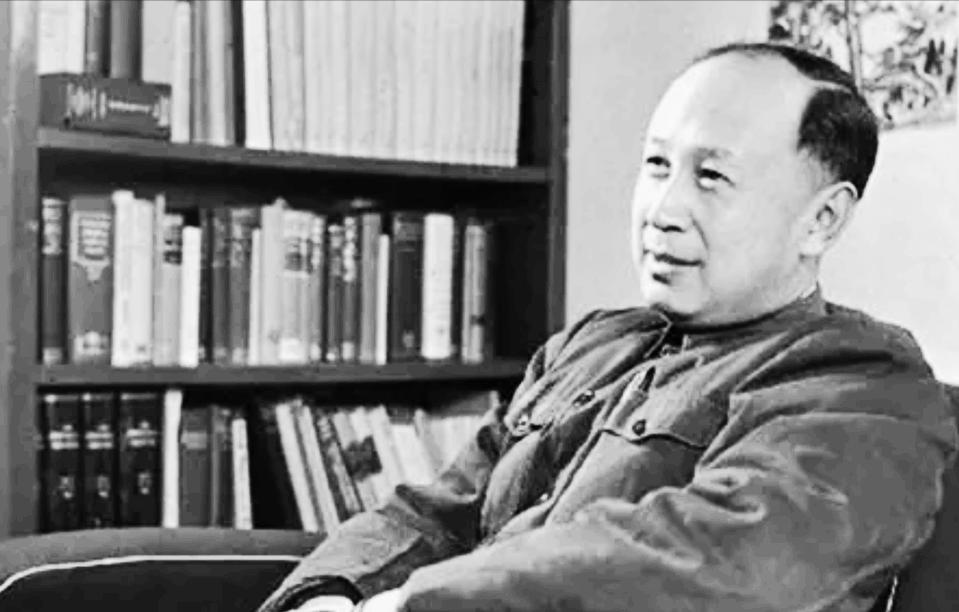

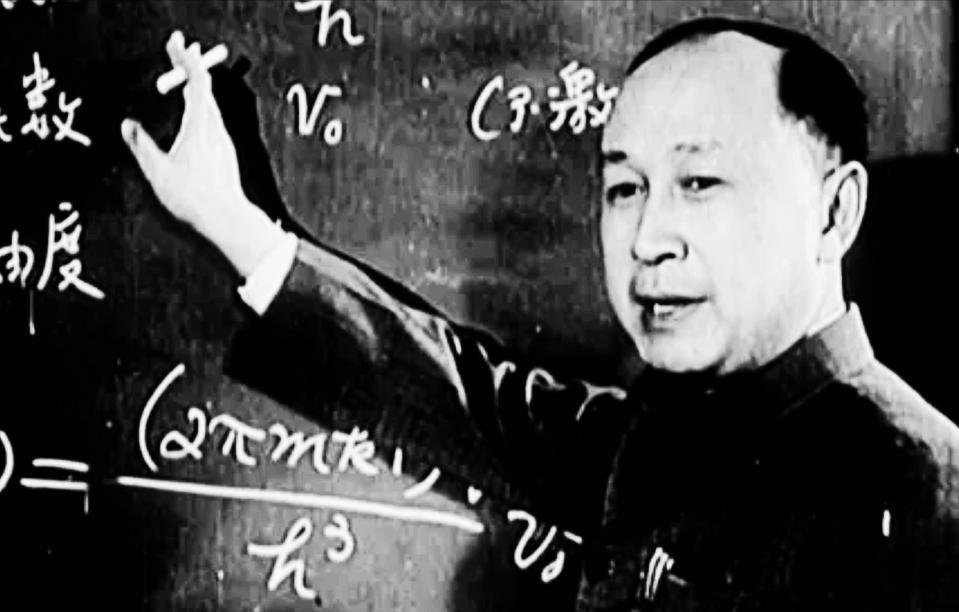

钱学森放在现在是什么水准? 我这么说吧,北大光华,可以说是人才济济。光华本科生的数学类课程是从数院请老师过来讲的。忘了哪门二级数学课的老师(惭愧),据说教了一学期后,在第二学期某节课上,谈到计算能力的事儿,痛心疾首地和他们说:他年轻时和钱老聊过几次。说钱老用草稿纸计算,可以一麻袋都不出现计算错误。 那是1955年初秋,旧金山港口的空气还是咸的,风里裹着点湿漉漉的味道。 一个中国人站在甲板上,背后是美国,面前是太平洋。 他穿着一身普通的风衣,领口扣得紧紧的,眼神里藏着五年不曾舒展的疲惫。 他叫钱学森。 这一年的中国刚刚经历抗美援朝的收官,国内还在修补战争带来的千疮百孔,国防工业几乎是一张白纸。 而美国方面,却在一间听证会里,为了这位准备离境的华人科学家争得面红耳赤。 有个军官愤愤地拍桌子说:这个人抵得上五个陆战师,绝不能让他回去。 他不是在耸人听闻,而是真切地怕了。 因为在他们眼里,钱学森不是一个普通的学者,他是能把导弹方程写得比谁都快、能把航天器精度压到毫米级的“战略武器”。 要讲这场关于“回国”的事,就不能只看那几封信,也不能只盯着政治上的台前交涉。更得翻回去看,这个人是怎么变成他们眼中的“五个陆战师”的。 1935年,清华大学物理系毕业的他拿到了庚子赔款公费留学名额,坐船去美国读书。 起初进的是麻省理工,后来去了加州理工学院,那是美国航空工程界的圣地。 他师从冯·卡门,老冯是谁? 那可是现代空气动力学和火箭工程的顶梁柱,连爱因斯坦都要让几分。 钱学森在他的实验室里如鱼得水,不光学,还钻,还反过来帮老师做计算。 有同事回忆说,他写公式的时候常常一连几张草稿纸扔地上,没人看得懂,结果翻回去一验,一个错都没有。 战争一爆发,美国开始疯了一样搞军工。 他不去战场,但每天在加州理工的地下实验室里加班加点。 喷气推进、导弹稳定性分析、再入轨迹计算……这些词语听着拗口,但它们直接关联着当时美军最前沿的技术。 钱学森不仅参与,还在其中起了骨干作用。 当1949年新中国成立的消息传到加州理工,钱学森和一群留美学人围坐一桌吃中秋饭的时候,那句“我们该回去了”不是一时的冲动,而是压在他心头很久的决定。 他把在美这些年攒下的资料、笔记、图纸,一样一样打包装箱,托朋友从旧金山送到香港。 他自己准备从洛杉矶飞香港,再转回内地。 可就在登机口,FBI拦住了他,说他“涉嫌间谍活动”,限制出境。 理由说是调查期,实则软禁,之后的五年,他被非法羁押在洛杉矶郊外的一处军事管理区,不许离开、不许自由通信,日常活动全程受控。 那时正值麦卡锡主义如日中天,整个美国风声鹤唳,“共产主义嫌疑”成了扣谁头上都合适的帽子。 钱学森不是唯一被盯上的人,但他是最被美国政府“下死命令”的一个。 因为比起其他学人,他掌握的是关乎美国战略安全的最核心技术。 最讽刺的是,美国一边关押他,一边又有人试图“策反”他,试图让他留下继续研究,为美所用。 他没动心,他始终记得自己是哪国人,也始终没忘那句老话:科学无国界,科学家有祖国。 他知道自己靠自己走不出这片高墙,所以想尽办法联系外界。 一次偶然机会,他托亲戚从比利时寄信回国,信纸夹着一张密信,里面写得很简单——希望国家帮他回去,愿尽一切所能为祖国效力。 那封信穿越大半个地球,最后落在了总理办公桌上。 周恩来收到信后,立刻下令启动营救。 1955年,中美两国在日内瓦举行谈判,中国代表团明确提议,用释放11名在朝鲜战场被俘的美国飞行员,来换取包括钱学森在内的若干名中国学者归国。 最终,美国同意放人,但提出条件苛刻,旅费得自理,书籍不得带走,同行人员需接受审查。 回国之后的第一站,是北京。中央早已安排妥当。 他被接到了科学院,工资标准比照一级教授发放,实际总额超过500元一个月,要知道,当时连国家主席毛泽东、总理周恩来,每月薪水也才404.8元。 他的生活起居被精心照顾,每顿饭都要先送去检测,他住的地方配备了专职警卫,出行有保镖陪同。这种规格的重视,并不是因为他有多会写论文,而是因为国家太清楚,这个人身上承载的,不只是技术,而是时间。 没有他,中国自己的导弹工程起码要晚二十年。 1956年,国防部五院成立,中国第一家导弹研究机构,他被任命为院长。 但问题随之而来:解放军开高层会议时,只有军人才能参会,他一个“平民”不够资格,甚至连重要文件都没权限看。 为了解决这个悖论,中央特批:“钱学森同志享受少将级政治待遇”。 他没穿军装,却能进入所有军事系统的核心圈。这在当时,是绝无仅有的特例。 从他掌舵的那一天起,中国导弹工程的轮廓就逐渐清晰。 1964年,罗布泊响起一声巨响,中国第一颗原子弹试爆成功。 两年后,“两弹结合”试验顺利完成。 那一年,钱学森在现场,身穿白衬衫,戴着老式墨镜,看着火光从戈壁深处升腾。 他这一生,把国家往前推了二十年,不夸张。