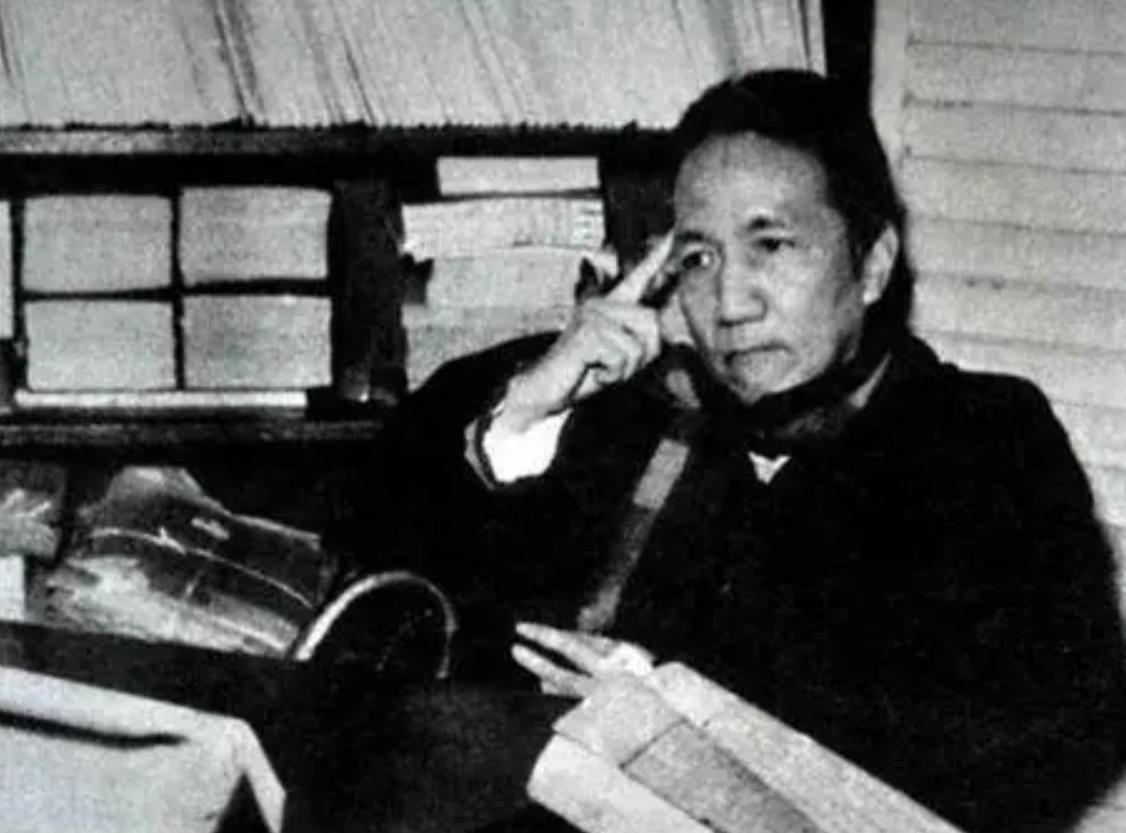

陈寅恪上世纪60年代提出的“山盐划界”是国际史学界公认的学术成果。 也为1962年中印冲突的解决,作出了卓越贡献。当时,伟人让外交部去广州找几乎双目失明的陈老先生。 伟人为此还自夸找对了人。“吃山盐的都是藏人,吃海盐的才是印度人”短短一句话,摧毁了麦克马洪线。这才是中国知识分子应该有的学术境界。不然,就是拉开嗓门吵架,没有任何意义。 1962年中印边界战争爆发之前,事情早就在发酵。 表面上看,是两国在高原线上你一寸我一尺地争,但骨子里,其实是在拼谁的“说法”能占上风。 尼赫鲁那边不只是调兵遣将,还从国内外搜罗了一大批历史学者、边疆问题专家,试图用“证据”包装印度对藏南地区的主权主张。他们堆出了老地图,找来殖民时期的信件,甚至把教会传教士的笔记也翻了出来。 总之就是一句话:把麦克马洪线画实,让世界信服他们说得有理。 面对这股气势汹汹的“学术进攻”,中国外交系统一时陷入被动。 国内有史学家,但要找一个既懂边疆史,又能精准应对对方那一套殖民文献体系,还得在国际学术界有分量的人,说实话,难。 就在这个时候,毛主席拍了板:“去找陈寅恪。” 那时的陈寅恪,已经年逾古稀,几乎双目失明,身体虚弱,连站起来都费劲。 可他脑子里储藏的资料、掌握的语言、对藏区历史的了解,没有第二个人能比。 他没有博士头衔,不在学术会议上抛头露面,也不爱接受采访,更不会为了某个政治目标“配合”写稿。但真到了要讲清楚中国边界怎么来的时候,他一句“吃山盐的是藏人,吃海盐的才是印度人”,直接切中了争议的根子。 这句看似朴素的判断,其实背后藏着他几十年对历史、语言、地理与人文系统的研究。他提出的“山盐划界”,不是凭空想象出来的口号,而是有理论支撑、有地理基础、有历史记载的文化边界概念。 他从古代西藏与清政府的公文往来讲起,细致梳理清朝边政管理中的“土司制度”与“番汉分治”体系,明确指出:达旺地区从未脱离过中央王朝的管理体系。 更关键的,是他对语言和宗教传播路径的理解。 在藏南,藏语是主流通用语,寺庙隶属藏传佛教系统,僧侣与拉萨有密切联系,文化交流线一头连着青藏高原,另一头断在喜马拉雅山脉。 印度那边的文明、语言、制度,从未自然渗透过这道山岭。 陈寅恪用这一套“学术武器”,准确指出了麦克马洪线的虚构本质。那不是边界线,那是英国殖民者在文件上画出来的一道伪线。 他的这套论证,给中国政府提供了极为关键的理论支持,使得“中印边界自卫反击战”中,“自卫”两个字有了历史根据。也正因为如此,那场战争虽规模不大,但中国在舆论场上的站位,却稳稳地扳回了一局。 说到底,能有这种判断力和话语构建能力,不是靠某种灵光乍现,而是靠日复一日、年复一年的沉淀。 陈寅恪这一生,没有博士学位,也没什么行政头衔,但他被梁启超视为“著作三百字胜我一生”,季羡林更是说他“之后再无来者”。 清华国学院成立之初,他是唯一一个未持博士学位却被破格聘用的教授。 他不爱讲空话,讲课不重样。 别人讲过的他不讲,他讲过的也不重复。他讲《长恨歌》,能围着一个“汉”字讲三堂课,讲唐代僧人东渡,他能把印度佛经版本的变迁说得比小说还生动。 他通晓二三十种语言,从藏文、吐火罗文、回鹘文到古波斯文、西夏文,连最冷门的佉卢文他也能拿来对读文献。 别人翻译要靠字典、靠中介语言,他翻出来是“直译”,原文读完直接写注。 他学这些,不为考试,不为职称,为的是弄明白,弄彻底。 这种“教授的教授”,并不是哪个体制特意拔高出来的,而是整个学术界自发地仰视。他讲课时,北大、清华、燕大的教授会专门跑去听,有时一间教室里,坐着三四个本校系主任,就为了听他那一堂课。 那不是崇拜,是心服口服。 他越是如此“清高”,命运就越爱开玩笑,抗战时期,北平沦陷,日本学者曾建议驻军保护陈寅恪,怕的是他被流弹误伤。 日军几次送来粮食罐头,他家一次没收,全数扔出去。 他父亲陈三立,七七事变后绝食报国,一家人自有他们的骄傲。 可也正是这份骄傲,让他在后来的政治运动中成了“钉子户”。他不配合,不认错,不接受改写,活在他自己的节奏里。 中山大学曾有学生贴大字报,说他上课“考证妓女年龄”,造谣说他“非礼女护士”。 一个年近八十、双目失明、腿不能站的老人,被扣上了这样荒唐的帽子。 他生活所需全靠家中微薄积蓄,可账户被冻结。 想买几瓶牛奶维生,要亲自写申请,语气卑微,说“每月支四元八角以维持生命”。 这份申请,最终没批下来。 没有人能说清那几瓶牛奶为什么批不下来,也没人能解释,一个一生为国家考据边界、澄清史实的大学者,为什么会落到这步田地。 1969年10月,陈寅恪因病去世,病因是肠麻痹,无力救治。 后来,他和妻子的墓地被迁至庐山植物园,墓碑上刻着十个字:“独立之精神,自由之思想。”这十个字,出自他为王国维写的悼词,是他自己给自己写的墓志铭。