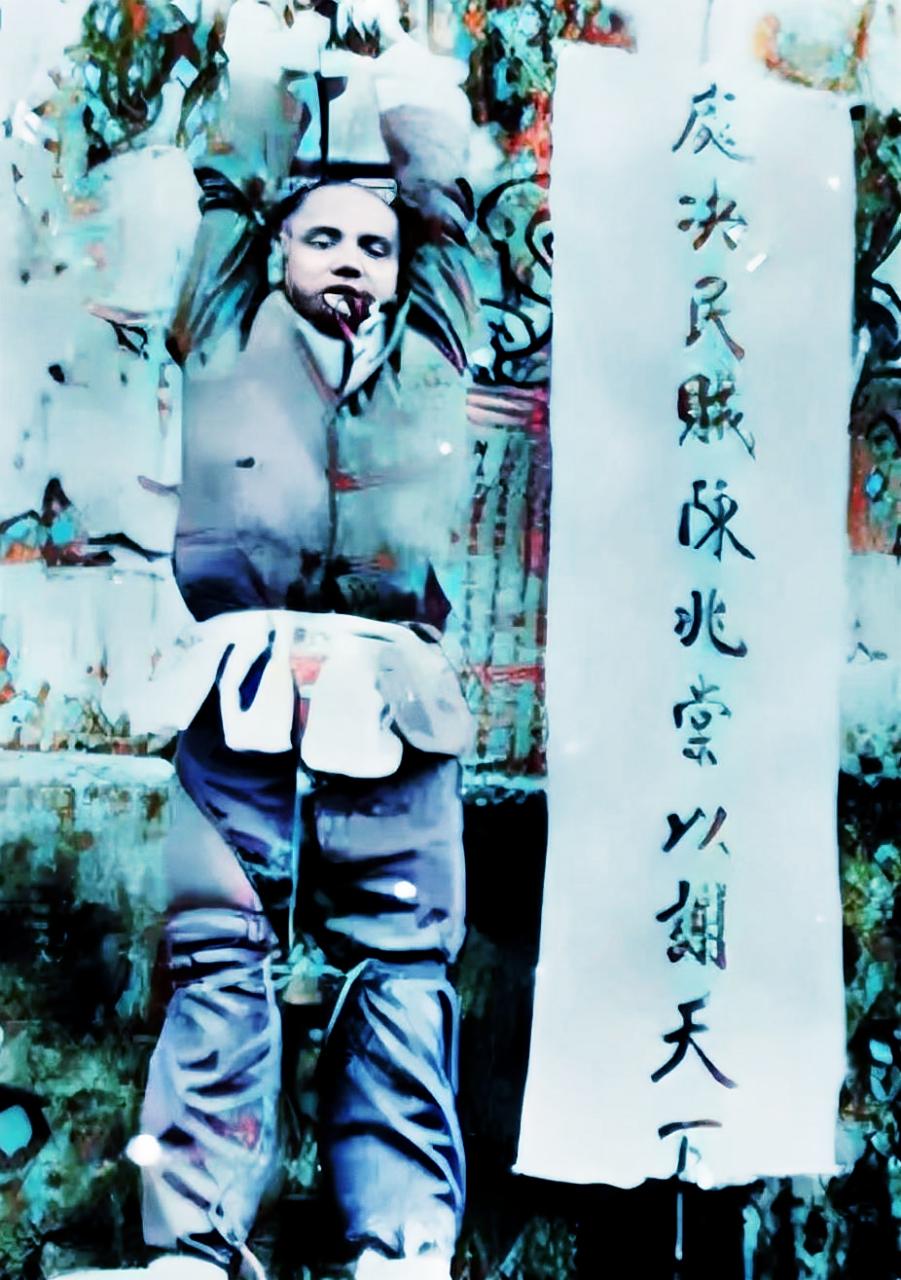

1911年,潮汕知府陈兆棠,走上绞刑台,从镜头中我们可以看到,他被五花大绑地悬挂在房檐下,嘴里塞满干粪,虽然他看起来可怜,却没有一个人对他表示丝毫的同情。 这事儿得从两场气氛截然不同的“热闹”说起。 第一场是1908年。广东潮州府,风声鹤唳。知府衙门外头,一夜之间处决了三百多号所谓的“盗匪”。按理说,官府剿匪,百姓该拍手称快吧?可那天,整个潮州城静得可怕。家家户户门窗紧闭,街上连个鬼影都没有,更别提叫好声了。那三百多条人命,就像投入深潭的石子,连个响儿都没有,只有一股寒气,顺着街巷往家家户户的门缝里钻。 第二场是三年后的1911年,还是潮州城。这次要被处决的,是当年那个杀伐果断的知府陈兆棠。这回可不一样了,全城的人都涌了出来,扶老携幼,比过年还热闹。鞭炮声、欢呼声、叫骂声混成一片。人们在他被行刑的梯子旁,挂上了一副大字:“处决民贼陈兆棠以谢天下”。 同一个地方,同一个人。三年前他杀人,百姓怕得发抖;三年后他被杀,百姓却兴高采烈。这位被百姓称为“陈屠伯”的知府,到底是个什么样的人? 要说陈兆棠的出身,那可真是没得挑。他爹是陈士杰,给曾国藩当过幕僚,官至山东巡抚,是响当当的封疆大吏。家里为了培养他,专门请来了清末的大儒,帝师王闿运当老师。这配置,放现在就是顶级私教,冲着清华北大去的。 可偏偏陈兆棠有点“偏科”,在科举这条正道上,他就是不开窍。考了十几年,连个举人都没捞着,身边一块长大的兄弟侄子,好几个都进了翰林院,就他一个,成了家族里的“异类”。 路走不通,那就换条道。1889年,陈兆棠彻底放弃了科举,家里花钱给他捐了个“五品同知衔”,直接绕过考试,去四川当知县。 可他运气也不算好,官还没上任,父母接连去世,按规矩得回家守孝。这一守,又是好几年。等到他1895年再次出山时,大清已经不是原来的大清了。甲午一战,国运飘摇,整个社会都弥漫着一股焦躁和不安。 乱世,恰恰成了陈兆棠这种人的舞台。 陈兆棠最初在四川当地方官,那叫一个雷厉风行。修书院、剿土匪、断积案,干得有声有色。尤其是在剿匪这件事上,他展现出了惊人的“天赋”。 当时四川很多地方匪患严重,百姓苦不堪言。陈兆棠一到任,立马着手整顿,他信奉的只有一条铁律:乱世用重典。他的法子简单粗暴:抓到就杀,绝不手软。比如在崇庆州,他搞“保甲连坐”,一人作匪,全家邻里都要受罚;又重金悬赏,鼓励告密。一年下来,他杀了三百多人。 效果是立竿见影的。地方治安迅速好转,上司对他赞不绝口,把他当成了“剿匪能手”。成都知府刘心源看中他,两广总督岑春煊也看中他。岑春煊是当时跟袁世凯南北齐名的猛人,他发现陈兆棠跟自己是一路人:聪明、能干、最关键的是,手腕够硬。 就这样,陈兆棠跟着岑春煊一路高升,从四川到了两广。在广西,他自己拉起了一支一千多人的“棠字军”,全是湖南老乡,专门用来剿匪。他带兵确实有两下子,身先士卒,很快就肃清了广西全省的匪患,成了岑春煊手下的头号军事干将。 1907年,陈兆棠被调到广东惠州当知府,这成了他人生的最后一站,也是他“凶名”的顶点。 当时的广东,比广西还要复杂。这里的“匪”,成分很不一样。有活不下去的饥民,有反抗官府的会党,更有不少是孙中山先生领导的革命党。可在陈兆棠眼里,这些人没区别,通通都是“乱臣贼子”,都该杀。 他把在四川、广西那套“清乡”的血腥手段,变本加厉地用在了惠州。他定人生死的标准是什么呢?非常随意。有时候就凭乡绅的一张名单,说谁是匪,谁就是匪,抓来就杀,连审问都省了。有一次,绑匪用钱贿赂,结果被绑的良家子弟反倒被当成匪徒给杀了。事后发现杀错了,也就那么不了了之。 “陈屠伯”这个外号,就是这么来的。 他的恩师王闿运听说了这些事,痛心疾首,写信劝他:“杀戮太重,恐有报应。”劝他学学古代的韩愈,写一篇《祭鳄鱼文》,用仁政去教化,而不是一味地杀。 可当时的陈兆棠,哪里听得进这些“书生之见”。他觉得自己是在为大清扫除障碍,是在建立功业。他杀的人越多,得到的赏识也越多。 于是,就有了1908年那个死寂的清晨。当三百多颗人头落地时,潮州百姓感到的不是安全,而是恐惧。 三年时间,足以让天翻地覆。 1911年,武昌城头一声枪响,大清的丧钟敲响了。革命的浪潮迅速席卷全国,潮州也很快光复。革命军进城后,第一件事就是抓捕民愤极大的陈兆棠。 百姓们压抑了三年的怨气,在这一刻彻底爆发了。他们冲进府衙,把陈兆棠拖到街上。照片记录下了他最后的时刻:辫子被剪,官服被扒,五花大绑,嘴里据说还被塞了秽物,极尽羞辱。 行刑的士兵对着他连开数枪,有人说13枪,有人说19枪,具体数字已不重要。重要的是,那每一声枪响,都像是民众的一次呐喊。曾经让他平步青云的“功绩”,最终成了催他上路的“罪状”。