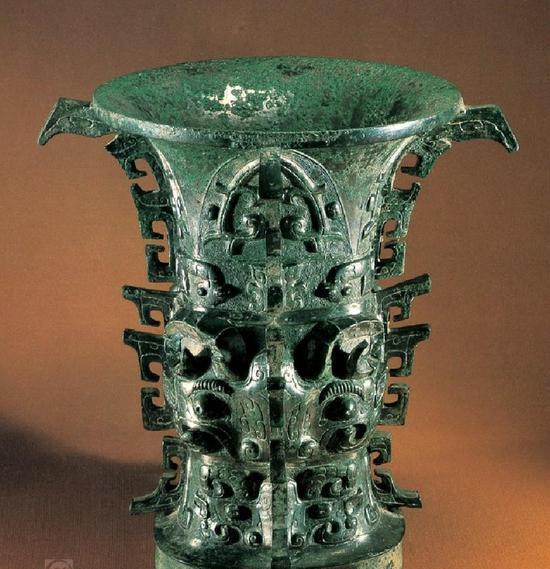

1970年1月,两个盗墓贼在江苏徐州偷盗了一座古墓,得手后却不小心丢了一个金蟾蜍。 1970年江苏徐州,一个平常的冬夜,两个普通人走上了盗墓的歪路。他们的故事,既是贪欲的写照,也是历史的警钟。张某,四十多岁,瘦高个,皮肤被太阳晒得黝黑,年轻时在建筑队干过活,搬砖砌墙的日子让他练就了一双看土识地的好眼力。干活时,他总爱眯着眼观察地面,留意哪里土质松软,哪里可能藏着古墓的痕迹。李某,二十多岁,壮实,干活麻利,以前帮村里人挖过水渠,力气大,动作快,挖土搬东西是把好手。两人不是亲戚,也不是老搭档,只是因为村里闲聊,得知对方也想干点“来钱快”的活儿,才凑到一块儿。徐州自古多汉墓,陪葬品多金银玉器,值大钱,这消息在村里不是秘密。1969年冬天,他们开始踩点,盯上城郊一座不起眼的土丘,觉得是个下手的好地方。白天装成种地的,晚上聚在破茅屋里,借着昏暗的油灯商量计划。他们的装备简单,铁锹、撬棍、一盏破油灯,外加几个布袋,连个像样的手电筒都没有。就是这么两个普通人,靠着点土经验和满脑子发财梦,决定去挖一座汉墓。 那年1月15日深夜,他们动手了。目标是徐州郊外一座低矮的土丘,周围荒草丛生,没人看守,正适合下手。两人分工明确,张某负责望风和找准位置,李某主挖。他们先用铁锹挖开表层冻土,土块翻飞,挖了两个多小时,终于碰到硬邦邦的夯土层。张某凭经验判断,下面就是墓室入口。费了老大劲撬开石板,墓道露出来,里面一股潮湿的霉味。墓室不大,石壁上有模糊的雕纹,地上散落着碎陶片。他们借着油灯的光,赶紧搜刮值钱的东西。墓室里陪葬品不少,玉佩、铜镜、漆器,还有些玉衣的碎片,件件看着都值钱。张某动作快,捡起一块玉佩掂了掂,直接塞进布袋。李某在角落翻找,搬出几件漆器和一面铜镜,手忙脚乱,生怕弄出太大动静。墓室中央,有件鎏金铜盒砚,形似蟾蜍,表面镶着红珊瑚、青金石和绿松石,长25厘米,宽14.8厘米,高10.2厘米,造型生动,蟾蜍双角高耸,四足蹲伏,背上还有羽翼,像是随时要飞天。可惜,墓室光线暗,这件铜盒被推到角落,盖着泥土和碎屑,张某和李某压根没注意。他们光顾着挑显眼的玉器和金饰,忙着装袋,时间紧,也不敢多留。李某撤退时不小心踢到铜盒,响了一声,他低头看,以为是个破陶片,没当回事。两人匆匆把入口盖好,背着布袋跑了,留下这座被洗劫的古墓和那件无人问津的金蟾蜍。 没过几天,村民发现土丘附近地面有翻动痕迹,还有些碎陶片散在周围,觉得不对劲,赶紧报给徐州文物局。1月20日,文物局派考古队赶到现场。专家们一看,墓室入口暴露,石板裂了,里面一片狼藉,显然被盗墓贼光顾过。考古队马上展开抢救性挖掘,清理出大约一百件残破文物,包括玉衣碎片、陶罐和几件铜器。最引人注目的,就是角落里那件鎏金镶嵌兽形铜盒砚。清理掉泥土后,铜盒金光闪闪,蟾蜍造型栩栩如生,红珊瑚和绿松石点缀其间,工艺精湛。专家鉴定,这是东汉时期的文房用具,代表了汉代顶尖的冶炼和镶嵌技术。汉代人迷信蟾蜍,觉得它是长寿和仙道的象征,常在墓葬里放这种造型的物件,寓意镇凶辟邪,助魂升天。这件铜盒砚不只是实用器物,更是汉代文化的缩影,价值没法用钱衡量,有人估算,两个亿也买不到。张某和李某带着赃物想在黑市卖个好价钱,可他们没门路,只能贱卖给中间人,换来的钱没多少。那些文物被转手好几次,有些甚至流到海外,再也追不回来。公安机关接到报案,查了周边村庄,找了些线索,但那时候技术有限,抓不到人。两人从此没再露面,估计是拿着那点钱,隐姓埋名,回了老家过日子,再不敢碰盗墓的勾当。这件金蟾蜍后来被送到徐州博物馆,成为镇馆之宝,供后人研究汉代文化。