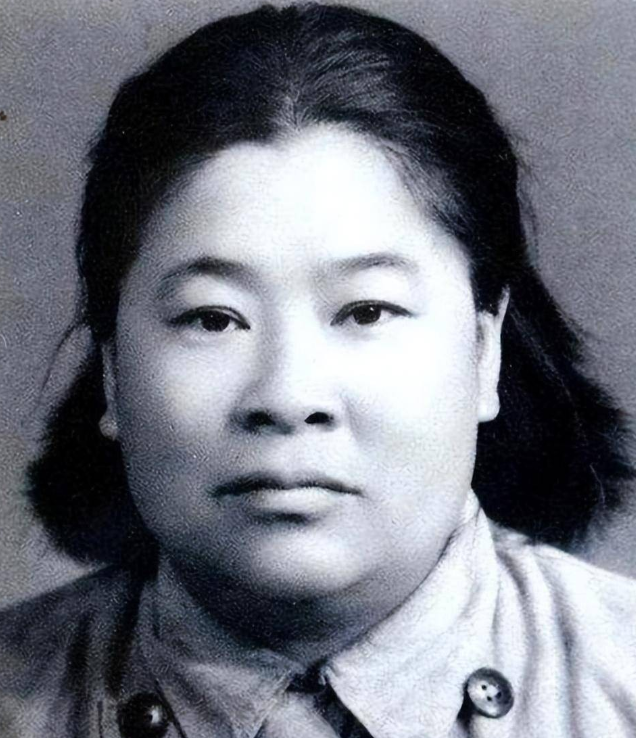

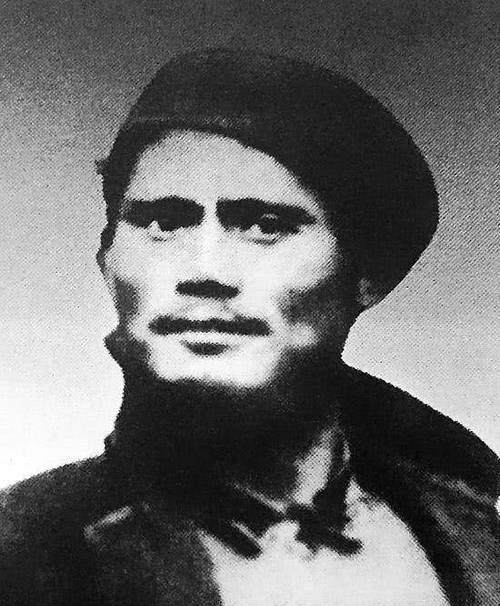

1924年,老师在课堂上打了8岁的张学思十手板,张学思哇哇大哭:“我爸是张作霖!我回去就让他毙了你。”没想到大帅府直接把电话打给了老师,不过电话那头,一个女人却说道:“打得好!重谢!” 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! 年仅八岁的张学思因推搡同窗惹怒教习,被罚十下手板,红肿的手掌、撕裂的哭声和他甩出的那句话,让整间教室陷入瘫痪:“我爸是张作霖,我要叫他把你毙了!” 话音未落,师生皆惊,谁敢动张作霖的儿子?更何况,是打了,还让他在众人面前丢尽了脸。老师的手仍拿着戒尺,背心已渗出冷汗。 有人试图打圆场,有人悄声劝说冷处理,但这位老师却没有退缩,他选择报告学堂负责人,最终,一通电话被拨进了大帅府。 接听者是府中一名丫鬟,她听完内容后没有应声,只说太太会知晓,十分钟后,电话响回学堂,老师颤抖着接起,等待着可能砸下来的怒火,却意外听到:“老师打得对。” 这是张学思的母亲许澍旸的声音,短暂清晰,毫不犹豫,事情迅速在奉天城内传开,从军营传到衙门,再传到茶楼坊间,张作霖的儿子挨了戒尺,他母亲却说活该。 更令人震惊的是,第二日许澍旸派人送到学堂的不是责问,而是银票和一方匾额:严师重规,没人敢怀疑这位四姨太的态度,她的做法在帅府中掀起极大争议,但她并未改变决定,也未出面辩解。 这种果断背后不是高门大户的家教,而是草根之女自小磨出来的硬骨头,许澍旸出生在一个贫寒村庄,父亲早逝,母亲常年病弱。 她从小就挑水、砍柴、补衣,读书的机会极为有限,但每当乡塾夜间开课,她便蹲在窗外听书,用旧木炭头在地上抄写。 大雨落在泥地上,她也守着没有屋檐的门外,不愿离开一步,她没有老师教,也没有书本可翻,字写得歪,理背得慢,但她记得的比许多村塾的学生都牢靠。 十八岁那年,一场变故改变了她的命运,张作霖带兵路过她的村庄,偶然间注意到正在河边洗衣的她,没几天,一队人马带着聘礼来到她家,张家提出让她做姨太太。 那时候的许澍旸已不再天真,她清楚地知道这意味着什么,她母亲极力反对,但她看着屋外那片即将荒废的田地点了头。 进入帅府,她成了四姨太,地位不高不低,吃穿不愁,但日子并不好过,她不争宠,不攀权,也不参与后宅那些女人之间的算计,她每日打理自己小院,早起晚睡,在府中极少出声。 她从下人身上摸清规矩,从书童嘴中探知内宅消息,但她心中始终不曾放弃一件事:教育孩子,她亲自教张学思读书,自己用旧笔墨练字。 每天老夫子上课时,她在窗外听讲,然后晚上将课文一一背诵给儿子听,再让他自己默写,孩子的字写得不好,她就自己练,直到比儿子写得还好。 她买不起金笔银砚,就用旧木炭和破竹条教孩子做笔画,孩子不懂规矩,她便拿自学的家训训诫他,她教得严,孩子怕她却也学得快。 帅府上下皆知四姨太教子极为严苛,哪怕是张作霖也曾劝她放宽些,但她只冷冷一句:“他不是靠姓张活一辈子。”她不求孩子显贵,只要他自立、正直、不欺人。 几年后东北局势紧张,日军节节逼近,张学思已长成青年,他决定离开家门投奔延安,临行前夜,他向母亲告别。 许澍旸没有挽留,也没有哭泣,只交给他一封信和一个小布包,信中未提亲情,只有一句话:自选之路,须用命走完。 她没有再和儿子有太多书信往来,只在他每次立功之后,让人送些厚棉衣和干粮去驻地,她不问他在哪战斗,只关心他有没有堕了她教下的规矩。 张学思在延安入党、参军,从一名普通学员一路成长为我党情报系统的骨干,后在抗战中立下军功,又投身于新中国海军建设,被任命为要职。 他从不以张作霖之子自居,也从未提过帅府的旧事,他的身份多次被调查核实,但最终没人能从他身上找到“反动子弟”的蛛丝马迹。 新中国成立后,许澍旸独居在简陋院落,不享特权,不受供养,她的其他子女也都各奔前程,有的留在国内科研,有的回国服务。 她用最朴素的方式完成了对子女的塑造,而这些子女也用各自的贡献回报了那个曾经背井离乡的母亲。 许澍旸没有留下一句名言,也没有成为任何史书上的人物,但那个冬天的手板、那封写给学堂的信、那辆草料车成了她一生教育理念最真实的注脚。 (主要信源:原文登载于人民网-辽宁频道 2021年06月17日 关于“【穿越历史的感动】另类帅府四公子海军学院创始人”的报道)