1955 年 1 月,徐副部长悄悄将自己的名字改至中将名单之中,然而,令人意想不到的是,刚刚写好没多久,就被罗荣桓部长察觉了!甚至,彭老总接连三次上门,欲与徐立清进行交谈,他都未曾应允。

那年的北京寒风凛冽,总干部管理部的办公室里却热火朝天,徐立清握着钢笔的手微微发抖,墨水在纸上晕开一小片阴影。

这位分管全军干部评级工作的副部长,刚刚做了一件令人瞠目结舌的事,他悄悄把自己的名字从上报的大将名单挪到了中将行列。

钢笔还没搁稳,办公室门就被推开,罗荣桓拿着名单快步走进来,纸张在空气中哗啦作响:"老徐,你这是闹哪出?"

这已经是徐立清第三次让衔了,早在1952年全军评级时,时任西北军区政治部主任的他本应评为正兵团级,却硬是把自己压到副兵团级。

当时就有老战友拍着桌子吼:"你这让的不是军衔,是革命资历!"

徐立清只是笑着给对方续上茶水:"新疆剿匪的同志们还在喝雪水,我们坐办公室的争这个脸红。"

彭德怀连着三天往徐立清家里跑,最后一次直接堵在了总干部管理部食堂。

饭盒里的白菜豆腐还冒着热气,彭老总把筷子往桌上一拍:"你徐立清1929年参加红军,当过红四军政治部主任,解放战争带兵打过兰州,评个大将哪里不够格?"

食堂角落里的年轻干事们竖起了耳朵,却只听见徐副部长轻声说:"刘伯承同志在南京办军校,贺龙同志在西南剿匪,他们才是真的大将。"

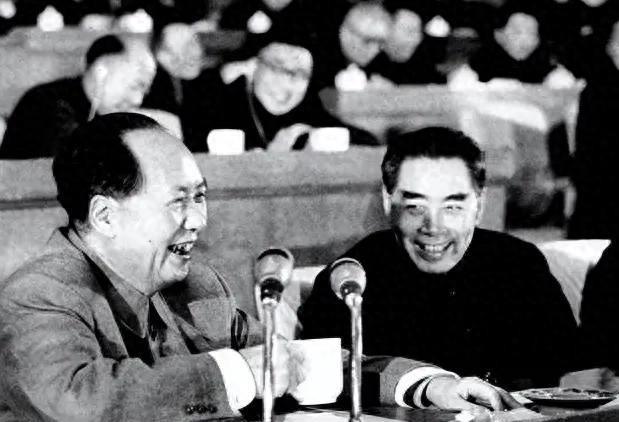

授衔前的军委会议上,毛泽东听完汇报突然笑起来:"我听说有个同志,把大将让成了中将,又把中将让成了少将?"

会场顿时鸦雀无声。周恩来接过话头:"是徐立清同志,他现在坚持要评正军级。"

毛主席划着火柴点烟,火光映着他若有所思的脸:"我们共产党人,就是要做这种雪中送炭的事,不要锦上添花。"

徐立清的让衔名单上不止有他自己,当发现老部下崔田民被初评为少将时,他连夜翻出抗战时期的战报:"冀鲁豫军区三旅的歼敌数写错了,少统计了两个团。"

负责统计的参谋满脸通红:"首长,是您带着我们复核了三遍的..."

徐立清直接把钢笔塞到他手里:"现在第四遍,把三旅四团在巨野的战斗补上。"这一改,崔田民最终被授予中将军衔。

最让人动容的是处理老红军评级时, 有位1933年参加革命的老同志因伤转业地方,按政策只能评行政级。

徐立清翻遍档案库,找出张泛黄的湘江战役伤员登记表:"这位同志是抬着担架走过草地的,该享受红军待遇。"

工作人员提醒:"可他的军籍材料..."徐立清指着表格角落模糊的印章:"看清楚了,这是徐向前同志当年签的章。"

授衔典礼前夜,徐立清办公室的灯亮到凌晨,他逐页核对每位将领的履历,突然指着王近山的材料问:"怎么没提襄樊战役?"

年轻参谋小声解释:"王司令自己删的,说比起牺牲的战友..."

徐立清抓起钢笔重重添上:"对历史负责,该是什么就是什么!"

金水桥畔的授衔仪式上,徐立清的中将军服在阳光下格外醒目,摄影师特意给这位"三让将军"留了特写,他却悄悄挪到第二排边缘。

照片里只能看到他半边肩膀,胸前略章上的"八一"红星却亮得耀眼。

后来总政整理史料时发现,当年全军主动要求降衔的干部记录有178份,其中三分之一都写着"参照徐立清同志标准"。

站在今天的角度看,这种让衔精神更像一面镜子,当时不少干部确实存在争级争衔现象,有的甚至拿着战功簿讨价还价。

徐立清用三次让衔树起标杆,让所有人看到,真正的荣誉不在肩章上,而在百姓心里。

现在军事博物馆里那套中将军服,胸前的补丁针脚依然清晰,那是他夫人用缴获的日军毯子改的衬里。