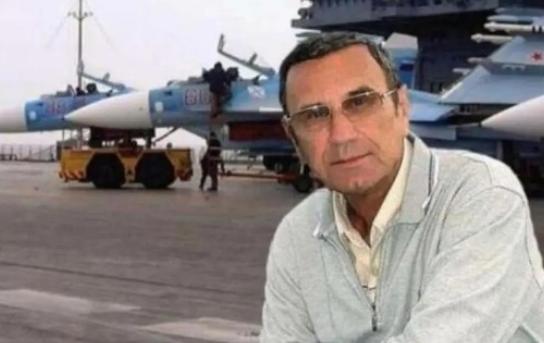

1991年,200名乌克兰专家来中国做出巨大贡献后,在采访中竟然嚎啕大哭,他们在中国究竟过着怎样的生活?为何在采访中会痛哭流涕? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1991年,苏联解体,乌克兰接过了大批前苏联留下的军事工业遗产,那些曾经为航母设计动力系统、为导弹绘制图纸的工程师,一夜之间失去了赖以生存的土壤,工厂停转,项目中止,科研预算被砍得七零八落,瓦西里原本是黑海造船厂的高级工程师,彼得曾在航天研究所主导多个项目,他们本是掌控先进技术的核心人物,但突然之间,所有知识都成了“无用之物”,车间里不再有焊花飞溅,实验室的仪器覆盖上了灰尘,他们的工资从原本的150卢布跌到只有零头,连取暖的煤都成了奢侈品。 面对这样的大环境,他们开始尝试转型,有人开出租,有人摆摊卖旧零件,可对于那些从年轻时就钻进图纸世界、几十年如一日攻克工程难题的人来说,放下焊枪和计算器,拿起秤砣和算盘,是极大的心理落差,他们不是不愿意低头,而是根本不知道除了技术,还能靠什么维持生活。 正当他们在乌克兰的寒冬中艰难求生时,来自中国的一项邀请改变了局面,那是一份看起来平实却分量极重的合作意向,中国在上世纪90年代正经历快速发展,但在技术层面却因为多年的封闭落后而存在巨大空白,中国需要这些专家,而他们也急需一个能重新发挥价值的地方。 最初,很多人对这项提议并不抱太大希望,对中国的印象还停留在过去的刻板印象中:物资匮乏、设施简陋,但现实太过冰冷,继续留在乌克兰意味着继续贫困下去,于是,200多位专家带着试试看和别无选择的心态,踏上了通往东方的航班。 飞机落地之后,一切都和他们想象的不一样,他们没有被安排住进临时搭建的板房,而是入住了北戴河的干部休养院,每套住房宽敞明亮,配有独立厨房和洗浴设施,食堂每日供应种类丰富的饭菜,肉类、水果、蔬菜应有尽有,家属中有人生病,立刻被送入北京的重点医院接受治疗,孩子们被安排进专为他们量身定制的学校,课程可以继续使用乌克兰教材,同时还开设了中文课,帮助他们适应新环境。 这份安排不仅仅是物质上的保障,更是一种久违的尊重,当初抱着“只要能吃饱饭就行”的心理来的专家们,很快就发生了转变,他们开始提出改进建议,重新设计图纸,甚至主动要求承担更多任务,在实验室,他们与中国本土工程师并肩作战,将自己多年积累的知识逐步传授出去,他们没有藏着掖着,也没有架子,只是单纯地想把技术继续发扬光大。 维克托·巴比奇在那几年里一直在研究航母动力系统,得知中国购入的“瓦良格”号正是他参与设计的旧作时,他毫不犹豫地投身到了改造项目中,那艘曾在黑海造船厂泡了多年海水的庞然大物,最终在中国焕发新生,成为“辽宁舰”,而他本人,也因为这段经历选择一直留在中国,直到晚年。 郭瑞是另一位技术骨干,他的焊接工艺在航母建造中起到了关键作用,在中国的几十年里,他几乎没有离开过工厂,2020年,他还在为国产舰艇的建造提供技术指导,虽然早已步入老年,但他依然保持着年轻时的专注和热情。 这些专家在中国找回了自己的人生坐标,他们不再是乌克兰那个被裁员名单上的编号,而是团队不可替代的一部分,他们的专业得到了充分的认可,他们的家庭也在这片土地上重新扎根。 许多人曾收到来自其他国家的高薪邀请,有的开出月薪五千美元,有的提供豪华住宅和各种待遇,但这些条件背后,是对技术的防范,是不信任的目光,是永远无法接触核心的限制,而在中国,他们不仅能亲自带队开展科研项目,还能主导整个方案的制定,他们的意见被认真聆听,他们的经验被视为财富,而不是风险。 200多位专家中,大部分人最终选择了留下,有的定居在西安,有的搬去了杭州,也有的长期驻扎在科研中心附近,他们的子女在中国升学、就业,有的成为医生,有的进入高校任教,甚至不少人已经娶妻生子,把根扎在了这片土地上。 在那段被称为“中乌科技合作黄金期”的岁月里,中国不仅收获了技术,更收获了一批忠诚而热忱的朋友,而这些专家,也在这里找到了那份曾经失去、如今重获的尊严,他们不再是漂泊的异乡人,而是受欢迎的邻居、被尊敬的前辈。 当记者再次把镜头对准他们时,那些泪水不再只是脆弱的表现,而是一种复杂情感的集中释放,有对过往经历的回望,有对现实生活的感恩,也有对未来的坚定选择,他们哭的不是苦,而是终于有人理解他们的价值,并真正给予了他们属于他们的位置。 信息来源:钱江晚报——专家回忆“双引”往事:一箱二锅头换来高技术