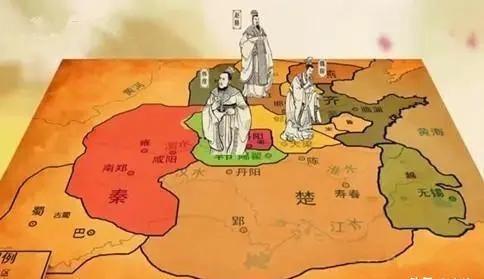

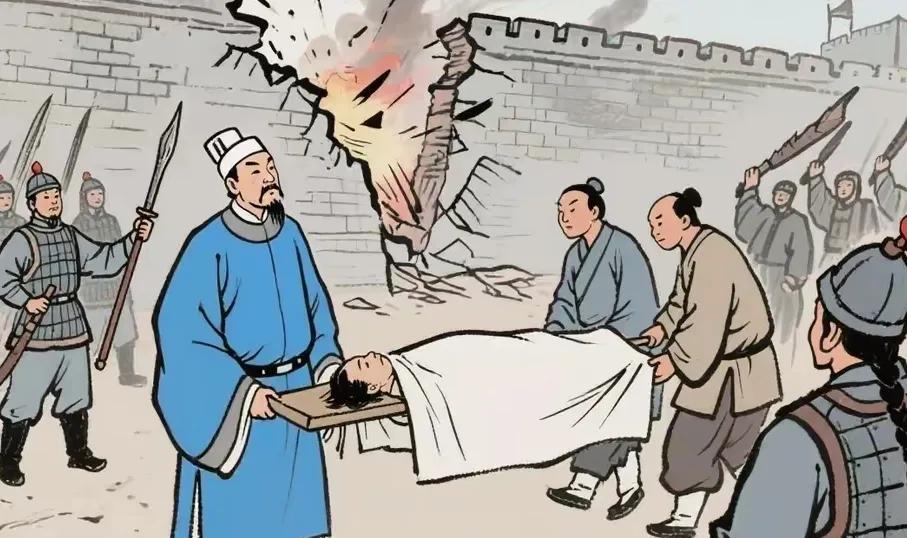

孔子问:“天上有多少颗星星?”底下鸦雀无声,突然一名7岁孩童站出来回答了此问题,孔子听到答案后,当即拜他为师…… 孔子生活在春秋时期,大约公元前551年到前479年,生在鲁国今山东省曲阜。他本名孔丘,字仲尼,早年家境一般,父亲早逝,靠母亲拉扯大。从小就爱学习,钻研礼仪、音乐、射箭、驾车、书法、算术这些六艺,渐渐成了当地有名的学者。成年后在鲁国当过小官,比如管仓库和牲畜,后来升到司空和大司寇,帮着处理国家大事。他推崇仁义,觉得社会乱套了,得用礼来管束大家。可惜他的想法不合权臣胃口,就辞职了。五十多岁时,孔子带着弟子周游列国,从鲁国出发,去卫国、宋国、陈国、蔡国等地,边走边教书,希望有诸侯听他的建议建好国家。弟子有三千人,精通的七十二个,他开创私人办学,打破了官府垄断教育,让普通人也能学知识。这套儒家思想后来影响中国几千年,甚至传到世界。 项橐是故事里的小孩,春秋时莒国人,莒国是个小诸侯,在今山东省东南。他七岁时就出名,被叫神童。项氏家族把他当祖宗看待,项师是始祖,他是孙子辈,后代第十世项荣就是项羽的爸,所以项橐算项羽远祖。名字来历简单,他爸见他脸方方圆圆,像个小袋子,古时候袋叫橐,就这么叫了。从小聪明,知识多得像天生的,常问父母答不上的问题。没电子游戏玩,他就爱拿树枝在地上画东西,模拟城池啥的。历史书上说他学识渊博,后世尊他为圣公。 孔子游历时遇到项橐,这事记载在《战国策》和敦煌出土的古书里。孔子一行人路过莒国郊外,看到项橐在地上画城。孔子绕开画作,避免踩坏。项橐不高兴,说不走城门不守规矩。孔子解释怕毁画,项橐说门就是让人走的。孔子问门小人大怎么过,项橐画个大门让过。孔子觉得小孩聪明,就带他一起走。 路上看到松柏冬天还绿,项橐问为什么。孔子说松柏心实耐寒。项橐反问竹子空心也常青呢。孔子答不上。接着到河边,鹅叫声大,项橐问缘故。孔子说脖子长。项橐说青蛙脖子短叫声也大。孔子又没话说。天黑了,星星出来,孔子问天上有多少星星。项橐答天有一天一夜星辰。孔子服了,拜他为师,说三人行必有我师。 这个回答没具体数字,但巧妙,因为星星数不清,分白天黑夜来答,合逻辑。孔子本想难住小孩,结果自己学到东西。故事强调孔子谦虚,不耻下问,哪怕对手是孩子。项橐智慧超群,七岁就这么机灵,难怪孔子佩服。 故事传开后,各国诸侯想找项橐帮忙,都派人寻他。项橐躲进山里避祸。吴国和齐国武士找到他,抢人时打起来,吴国人见抢不到就杀了项橐。他十岁就死了。当地人建圣公庙和小儿庙纪念他,每年祭拜。战国时甘罗十二岁当丞相,也拿项橐比喻,说年纪小不妨碍有才。 这个传说出自古籍,像《广博物志》也提过项橐十岁亡,被尊小儿神。敦煌文书有类似记载,证明不是完全编的。孔子确实周游列国,遇过小孩辩日的事,显示他不是全知全能。项橐故事可能有夸张,但核心是教育理念:学习无年龄界限,承认不足才进步。 现实中,天上星星确实数不清,现代天文学说可见几千颗,全宇宙上亿亿颗。孔子时代没望远镜,问这问题本就无解。项橐的答法接地气,像绕弯子却点到本质。孔子拜师举动,体现他开放心态,不摆架子。 对比两小儿辩日,孔子也判不出对错,被小孩笑。这类故事多见于古书,目的是突出圣人谦逊。项橐作为神童,类似后世的甘罗或曹冲,历史上有不少早慧小孩的记载。 项橐早死可惜,吴国武士下手狠,抢不到就杀,显示春秋乱世人命贱。诸侯争才不择手段,项橐被害也反映时代残酷。孔子晚年回鲁国,编书教徒,安稳过日子。