这两天今天宝马发了一篇官方长文,把 90 年「双肾格栅」的进化史一次说透。

读完我最大的感受:这不是在聊设计,而是在聊「如何在时代洪流里,把品牌符号活成必需品」。

1. 从散热器到感知器。

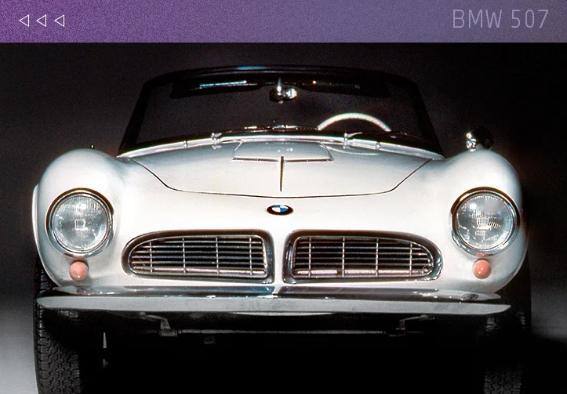

1933 年的 BMW 303(图2),格栅是真·水箱开口;

2018 年的 iNEXT,它已经变成隐藏激光雷达、摄像头的「黑镜」。

功能完全变了,但视觉锚点没丢——宝马用同一句话回答了两代需求:发动机要呼吸,智驾也要「呼吸」。

2. 从比例到情绪。

1961 年 1500 (图4)把格栅和灯连起来,是为了紧凑化。

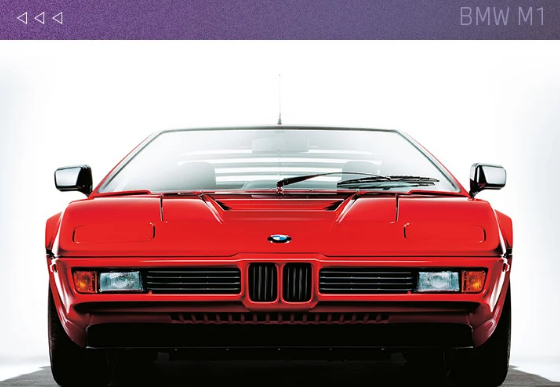

2019 年 X7(图7) 又把格栅拉高到「怼脸」,是为了在电动时代依旧一眼认出「这是一台 BMW」。

尺寸越夸张,越说明燃油车转向电驱的焦虑:当声浪消失,品牌必须靠视觉音量提醒存在感。

3.从镀铬到光。

新世代概念车 X(图8)用 LED 光带取代镀铬边框,把「肾」做成 3D 深光雕塑,还能动态灯语。

宝马第一次承认:格栅不再服务机器散热,而是服务「情绪散热」——它得会眨眼、会呼吸,会在百米外告诉你「我来了」。

4.设计不是装饰,是算法。

宝马的逻辑很硬:每一个看似夸张的造型,背后都有空气动力学、热管理、传感器布置的硬指标。

设计团队的任务不是「让车更帅」,而是「把技术约束翻译成品牌语言」。换句话说,双肾不是美学选项,是必须通过的工程接口。

双肾格栅之所以经典,不是因为它 90 年不变,而是它每次都能把自己「重新发明」。

伟大的汽车设计从不是「好看」或「先进」的二选一,而是把可被用户一眼识别的图腾,持续升级为可被时代验证的功能。

这也是豪华品牌在智能电动下半场,抵御同质化、重建溢价的一个很重要的路径。