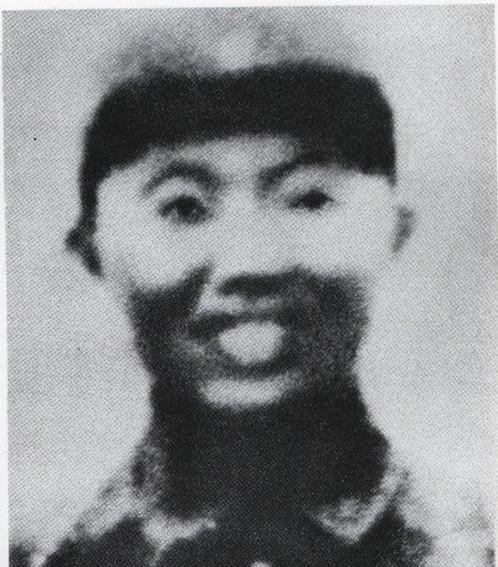

1938年,照片上这五名穿着破旧服装的男女,是东北抗日游击区群众自卫队,他们和数倍于己的日军血战过程中,大部分队员壮烈牺牲,这五名英雄在撤退途中因寡不敌众被日军包围,不幸被俘。 照片中,五名身着破旧棉袄、伤痕累累的东北抗日群众自卫队员,在日寇刺刀环伺下昂首挺立。 这片黑土地上的人民,头颅永不低下。 1931年“九一八”事变后,东北三省迅速沦陷于日寇铁蹄之下。 然而,侵略者的刺刀并未能征服这片土地的灵魂。 在广袤的白山黑水间,不愿做亡国奴的东北儿女,自发组织起无数抗日武装。 他们并非装备精良的正规军,而是放下锄头、拿起土枪的农民、猎户、工人、学生,是名副其实的“群众自卫队”。 他们手中的武器,老旧的“老套筒”步枪打几发就会卡壳,自制的土地雷威力有限,大刀长矛更是冷兵器时代的遗存。 而他们的对手,是拥有飞机、坦克、重炮和毒气弹的日本关东军。 力量对比之悬殊,令人窒息。 然而,正是这些衣衫褴褛、装备落后的自卫队员,以血肉之躯筑起了抵抗侵略的第一道屏障,用生命诠释了“宁为玉碎,不为瓦全”的民族气节。 中国抗日战争之所以被铭记为艰苦卓绝的十四年而非八年,正是因为从1931年起,东北大地上便从未停止过这悲壮卓绝的自发抵抗。 照片中的这五位无名英雄,便是这无数自卫队员中的缩影。 他们来自何处?姓甚名谁?历史已难考证。 我们只知道,在1938年那个滴水成冰的严冬,他们所属的自卫队在一次激烈的遭遇战中,遭遇了数倍于己、装备精良的日军精锐部队。 战斗惨烈异常,自卫队员们依托熟悉的山林地形,与敌人展开了殊死搏杀。 面对敌人的疯狂进攻,自卫队员们毫无惧色。 子弹打光了,就挺起刺刀、抡起大刀冲锋。 刀刃卷了钝了,就用拳头砸、用牙齿咬。 大部分队员在浴血奋战中壮烈牺牲,用生命践行了守卫家园的誓言。 最终,仅剩的五名队员,在掩护战友撤退或突围过程中,不幸陷入日军重围,力战被俘。 日寇俘虏这五名自卫队员后,并未立刻杀害。 他们怀着一种扭曲的炫耀和震慑心理,决定将这“战利品”展示出来。 于是,在烧焦的村舍废墟旁,五名伤痕累累的自卫队员被强行推搡到镜头前。 日寇军官得意洋洋,命令随军记者按下快门,企图记录下他们“征服”的“荣光”和“反抗者”的“末路”。 然而,当镜头对准这五位遍体鳞伤的战士时,侵略者期待的恐惧、屈服和狼狈并未出现。 相反,他们看到的是脊梁挺得笔直。 他微微侧着脸,目光如淬火的钢刀,带着刻骨的仇恨和冰冷的蔑视,死死剜向镜头之外举着相机的侵略者。 也许,他怀里曾揣着带给家中稚子的几块烤红薯,此刻已在寒风中冻得冰冷坚硬,如同他此刻不屈的意志。 中间的女人,头发凌乱,脸上带着疲惫与憔悴,手腕处清晰可见青紫勒痕。 她的双臂以一种近乎本能的姿势紧紧环抱在胸前,仿佛在护卫着最珍贵的宝物。 后来人们才知道,那并非婴孩,而是他们队伍仅存的、已被子弹洞穿的半面队旗。 那面残破的旗帜,是她誓死捍卫的信仰与尊严的象征。 最右侧的青年,估摸不过二十出头。 他的裤腿被撕开一个大口子,露出的小腿上胡乱缠着渗血的布条。 然而,伤痛并未折损他的锐气。 他高昂着头颅,嘴角竟挂着一丝若有若无的、充满嘲讽意味的笑意。 那笑容仿佛在无声地宣告:“你们能绑住我的手,却永远绑不住我心中的一口气!” 他们脚下,是侵略者铁蹄践踏过的、冻得发硬的黑土地。 身后,是家园被焚毁后升腾的、象征苦难与不屈的滚滚黑烟。 日寇记者拍下的这张照片,成为侵略者罪恶的永久见证,更成为中华民族不屈精神的永恒丰碑。 这五位战士,以及照片之外千千万万牺牲的自卫队员,他们并非生而英勇。 在日寇的铁蹄踏碎家园的宁静之前,他们或许只是黑土地上最普通的农夫、村妇、樵夫、学子。 他们眷恋着热炕头的温暖,牵挂着田垄间的庄稼,期盼着儿女绕膝的平凡幸福。 然而,当侵略者的刺刀指向同胞,当熊熊烈火吞噬村庄,当无辜妇孺惨遭屠戮,那份深藏于血脉中的家国情怀被彻底点燃。 他们放下了锄头镰刀,拿起了所能找到的一切武器。 他们深知,冲上去可能就是死路一条,但后退一步,失去的将是子孙后代赖以生存的土地和尊严。 照片中那褴褛的衣衫,掩盖不住铮铮的铁骨,遍体的伤痕,诉说着不屈的抗争。 那无声的蔑视与挺直的脊梁,汇聚成一股足以令侵略者胆寒的精神力量。 日寇妄图用这张照片震慑中国人的抗日意志,却不知,越是身处绝境,中华民族的骨头就越硬,反抗的火焰就越旺。 这张照片非但没有吓倒同胞,反而像一粒火种,点燃了更广泛的抗争怒火。 这张由侵略者拍摄的照片,最终成为了中华民族不屈抗争精神最有力的无声证言! 主要信源:(光明网——党对东北抗日游击根据地群众的组织与动员)

放飞的码头

国之英雄