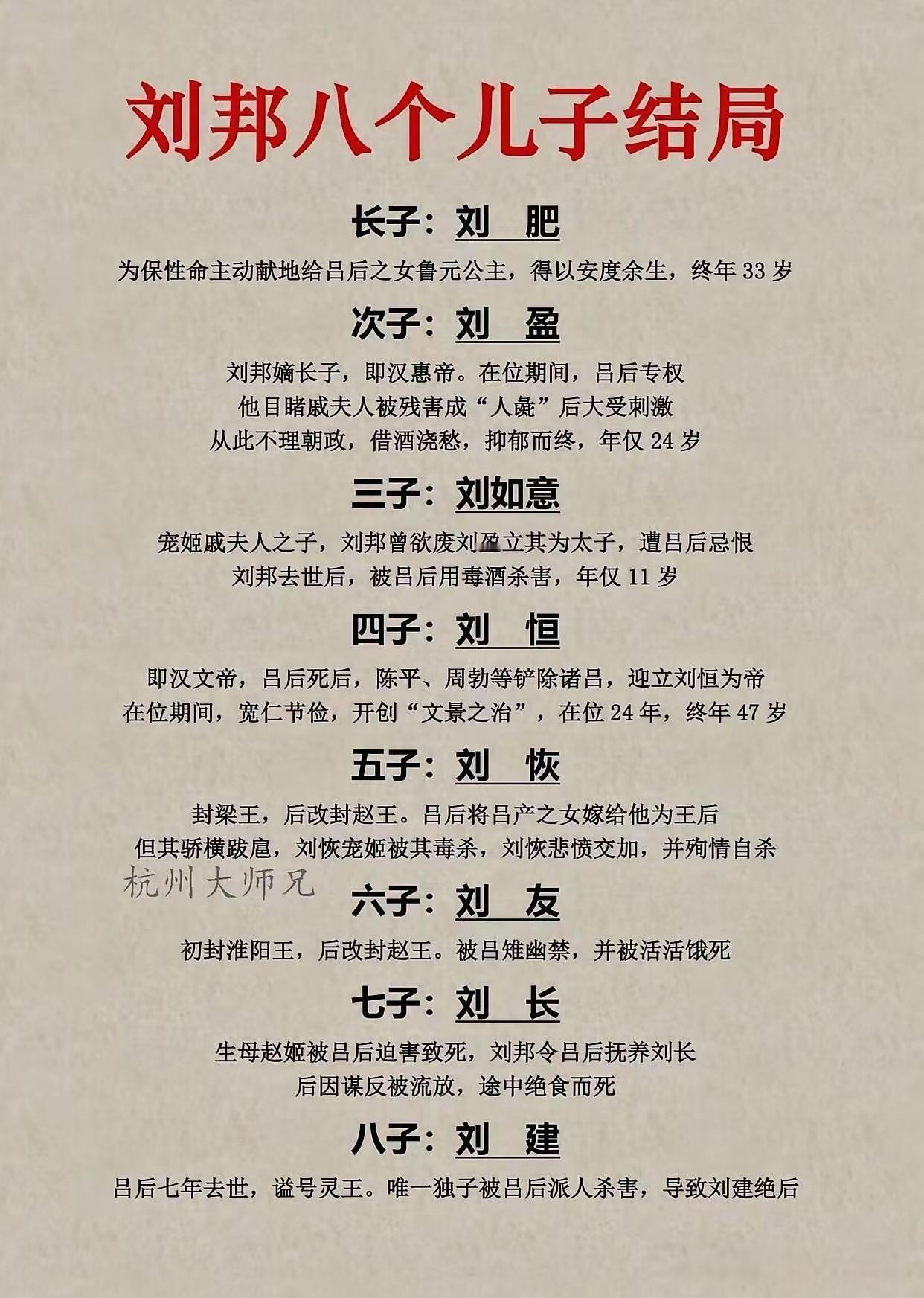

刚登基的汉文帝在村中发现了一件怪事,只见一对母子被官差拉着,准备去砍头。女子大声哭喊道:“我犯什么罪了,连我五岁的孩子也不放过?” 刘恒的帝王之路,并非生于深宫妇人之手。 他是汉高祖刘邦的第四子,母亲薄姬出身低微,母子二人始终远离权力中心。 这种特殊的成长环境,反而让他对民间疾苦有着天然的感知。 八岁被封为代王,驻守晋阳边陲,直面匈奴侵扰与民生凋敝。 十五年的代王生涯,他筑城防、劝农桑、抚流民,在贫瘠的土地上践行着最朴素的治理之道。 切身体会了“民为邦本,本固邦宁”的至理。 公元前180年,吕后病逝,诸吕作乱被平定,朝堂急需一位能稳定局面、休养生息的君主。 在周勃、陈平等老臣的拥戴下,这位远离长安权力旋涡、以仁德闻名的代王被推上了帝位。 23岁的刘恒,踏入了未央宫。 登基之初的汉帝国,疮痍满目。 吕后专权留下的党争余波未平,国库因连年动荡而空虚告罄,民生更是困苦不堪。 刘恒迅速推行“与民休息”的国策,然而,纸上政令能否真正惠及黎庶? 这位新帝选择了最直接的方式,微服私访,亲赴民间体察实情。 正是在一次深入乡野的探访中,刘恒遭遇了那幕令他终身难忘的场景。 在一个偏僻村落,几名官差正推搡着一对母子走向村口。 母亲衣衫褴褛,双手被绑,怀中紧搂着一个五岁的男孩。 孩子瘦骨嶙峋,瑟瑟发抖。 妇人的哭喊声撕心裂肺,质问“我们究竟犯了何罪,竟连年幼的孩子也要一同问斩?” 刘恒面色铁青,示意随从上前询问。 官差起初态度倨傲,待得知眼前这位布衣竟是当今天子时,顿时吓得魂飞魄散,跪地请罪。 他们解释,妇人是已故樊哙之子樊伉的远房亲戚。 吕氏倒台后,依循秦朝遗留的“连坐法”,凡与吕氏有牵连者,无论亲疏远近,皆在株连之列。 妇人虽与吕氏毫无往来,生活困顿,却因这八竿子打不着的“亲缘”,便要母子同赴黄泉。 更令刘恒心如刀绞的是,那孩子在恐惧中,竟仰头问了一句:“娘,砍头,脖子会不会断?” 这句话,狠狠地刺穿了帝王的心防。 他当即下令释放这对母子,并命人妥善安置。 回宫后,那对母子绝望的眼神和孩子的疑问,日夜萦绕在刘恒心头。 他无法释怀,一项律法竟能如此荒谬地剥夺无辜者的生命,甚至累及幼童。 第二天一早的朝会,刘恒将此事公之于众。 他向满朝文武发问:“一个妇人,一个五岁孩童,仅因与获罪者沾了点远亲,便要身首异处,这难道就是大汉的律法?这难道就是所谓的“法治”?” 群臣没人辩驳,但有守旧者搬出“祖宗成法不可轻废”的陈词滥调,认为连坐之法可震慑宵小,维护纲纪。 刘恒闻言,厉声驳斥:“若论连坐,吕后曾嫁吕氏女于刘氏诸王,朕亦算与吕氏有亲,诸卿是否也要将朕一并问罪?” 此言一出,满殿皆惊,无人敢应。 刘恒力排众议,当场下诏,命丞相陈平、太尉周勃会同廷尉,立即着手修订律法,废除亲属连坐制度,明确“罪止其身”,一人犯罪,不再牵连无辜亲属。 这道诏书,震动了朝野,也宣告了一个以仁为本的新时代的开启。 废除连坐法,仅仅是刘恒仁政的开始。 他深知,要真正让百姓安居乐业,必须从根源上纾解民困。 不久,河南郡守的紧急奏报便印证了他的担忧。 大旱肆虐,赤地千里,灾民流离失所。 刘恒选择亲赴灾区,田地龟裂,禾苗焦枯,饥民面有菜色,孩童啼哭不止。 他拒绝郡守安排的舒适住所,坚持住在简陋的村庙中。 白天,他与灾民一同开凿水渠,引水灌溉。 夜晚,在油灯下,他与水利官员反复研究图纸,商讨引水方案。 他还选择下令立即开仓放粮,赈济灾民,甚至调拨宫中存粮应急。 他更着眼于长远,投入本拟修建宫苑的资金,命各地兴修水利,广挖沟渠,以防旱涝。 当河水终于顺着新开的沟渠流入干涸的田地,麦苗重现生机时,百姓们围着这位与他们同吃同住、满身泥泞的皇帝,发自内心地欢呼。 刘恒却对众人说,这不是他一人的功劳,是官民同心、协力自救的成果。 回到长安,刘恒的施政更加务实。 他以身作则,厉行节俭。 龙袍破了,打上补丁继续穿,宫中帷幔旧了,不许更换,只许拆洗。 见窦皇后衣裙过长费布,竟亲手剪去多余部分,并严令后宫禁绝奢靡。 他将省下的每一分钱,都投入到民生建设与减轻赋税中。 于是,他进一步推行轻徭薄赋,开放山林川泽之利,鼓励生产,促进流通。 在他的治理下,汉帝国逐渐从凋敝中复苏,府库充盈,人口增长,为后世“文景之治”的盛世奠定了坚实基础。 两年后,当河南郡守再次上书,奏报河南水渠纵横,麦浪翻滚,家家粮仓满溢时,刘恒手持奏章,久久不语。 废除连坐法的决断,亲赴灾区救旱的实干,以及贯穿始终的节俭仁厚,共同铸就了汉文帝不朽的仁君风范,也使得那声稚嫩的疑问,最终化作了盛世黎明的序曲。 主要信源:(北京日报客户端——成就“文景之治”的汉文帝,真的是位好皇帝吗?)