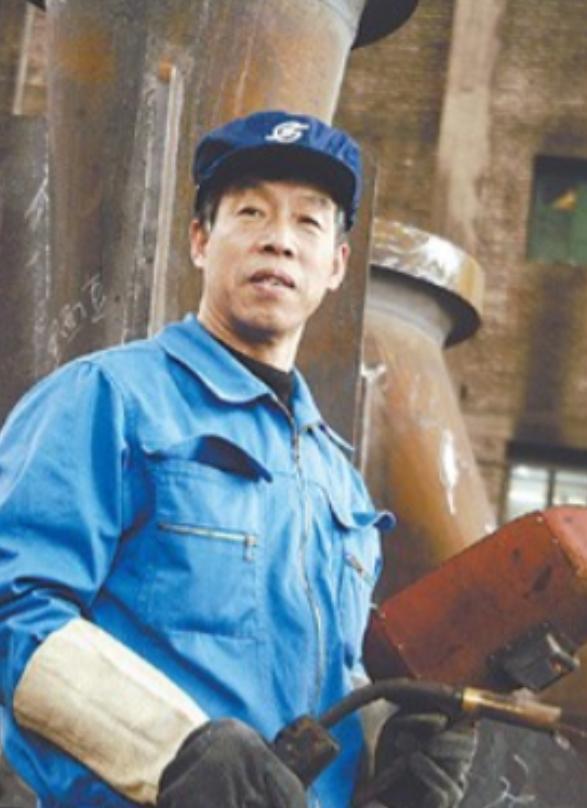

“想得到我们的帮助?中国必须掏3000万,还要再等我们半年!”这项技术被美德垄断,我国装置出故障,德国不仅坐地起价,还发言嘲讽我国,见此我国64岁焊工怒了:20天修好! 沈阳鼓风机厂的荣誉陈列室里,摆放着一块泛着金属光泽的压缩机机壳残片,旁边的说明牌上写着:“1990年代,杨建华团队在此部件基础上,20天修复德国垄断设备。” 前来参观的年轻工人总会围着残片追问细节,而他们不知道的是,这块残片背后,藏着一位老焊工打破技术霸权的倔强,更藏着中国装备制造业“不服输”的起点。 2023年,80多岁的杨建华坐在自家阳台上,手里摩挲着一本泛黄的工作笔记,扉页上密密麻麻记着1990年代那台德国离心式压缩机的参数。 “当时德国工程师说‘中国修不了’,我就偏不信这个邪。”他翻到笔记里画满红线的一页,上面是他当年手绘的焊接拼装图纸,边角处还留着油污的痕迹——这是他用20天打破垄断的“秘密武器”。 时间回到三十多年前,沈阳鼓风机厂引进的德国离心式压缩机突然停转。 拆开后发现,机壳开裂、叶轮变形,整个生产线陷入停滞。厂领导紧急联系德国厂家,得到的回复却带着傲慢:“维修费3000万,等半年。这技术只有美德能做,中国只能按我们的规矩来。” 消息传到车间,刚下夜班的杨建华正擦着焊枪,听见工友的议论,他放下工具就往故障机器那边走。 “我看看。”杨建华蹲在机器旁,用手电筒照开裂口,手指量着裂缝宽度,又摸了摸机壳的材质。“铸造件开裂,原厂是整体浇筑的,咱可以拆了重新焊。” 他的话让周围人愣了——没人敢想“拆了焊”,毕竟这是进口设备,万一修坏了,损失更大。 可杨建华心里有底:他干了40多年焊接,厂里最难的“高压容器焊接”都是他上手,连进口焊接设备的参数他都能背下来。 当天下午,杨建华就向厂领导提交了修复方案: 放弃原厂的整体铸造工艺,改用“分块拆除+精准焊接+拼装校准”的方法,把开裂的机壳部分拆下来,用高强度合金材料重新焊接,再通过精密校准确保叶轮运转精度。 方案里还附了详细的焊接温度参数、焊条型号,甚至连每道焊缝的宽度都标得清清楚楚。厂领导看着方案,又看了看杨建华坚定的眼神,最终拍板:“老杨,这事交给你!” 接下来的20天,杨建华带着3个徒弟扎进了车间。每天早上7点,他们就穿上厚重的焊接服,在近40度的高温环境里作业。 焊接机壳时,温度要控制在280℃到320℃之间,高了会烧穿,低了焊不牢,杨建华盯着焊枪的火花,一秒都不敢分心,汗水顺着脸颊流进衣领,工装湿了又干、干了又湿。 为了校准叶轮,他们用百分表一点点测量误差,哪怕0.02毫米的偏差,也要重新调整——“差一点,机器运转起来就会出大问题。” 第18天的时候,出了个小插曲:焊接好的机壳与叶轮对接时,发现有0.5毫米的偏差。徒弟们急得满头汗,想重新焊接,杨建华却摆摆手,找来薄铜片垫在接口处,再用特制夹具固定,一点点校准。“焊接不是蛮干,得懂材料、懂力学。”他一边调整,一边给徒弟讲解,直到百分表显示误差为零。 第20天清晨,车间里挤满了人。杨建华按下机器启动按钮,压缩机缓缓转动,仪表盘上的压力、转速数据逐渐稳定,没有一丝异响。 “成了!”工友们欢呼起来,有人给杨建华递上矿泉水,他却先走到机器旁,摸了摸焊接的地方,又看了看仪表盘,才松了口气:“咱中国人,不比外国人差。” 后来,德国厂家听说机器被修好,特意派工程师来查看。看到焊接处的精度,工程师忍不住称赞:“这手艺,比我们原厂的还细致。” 而杨建华的修复方案,后来被写进了国内装备维修的教材,他带出来的徒弟,如今成了不少工厂的焊接技术骨干。 如今的杨建华,虽然早已退休,却没闲着。 附近工厂遇到焊接难题,还会上门请教;社区组织“工匠讲堂”,他也会去给年轻人讲当年的故事,手里总带着那本工作笔记: “技术是练出来的,骨气是争出来的。当年咱能打破垄断,现在的年轻人更能搞出自己的技术。” 夕阳透过阳台的玻璃,照在杨建华和他的工作笔记上,笔记里的字迹虽已褪色,却记录着一个中国工匠的坚守与骄傲。 从3000万维修费的刁难,到20天的自主修复,杨建华的故事早已超越了一个工厂的范畴,成为中国制造业从“依赖进口”到“自主突破”的缩影。 而这份“不服输”的工匠精神,还在一代代工人手中传承,让中国制造的底气越来越足。 参考资料: 《大国工匠》 《大国工匠研究》 《中国现代史》