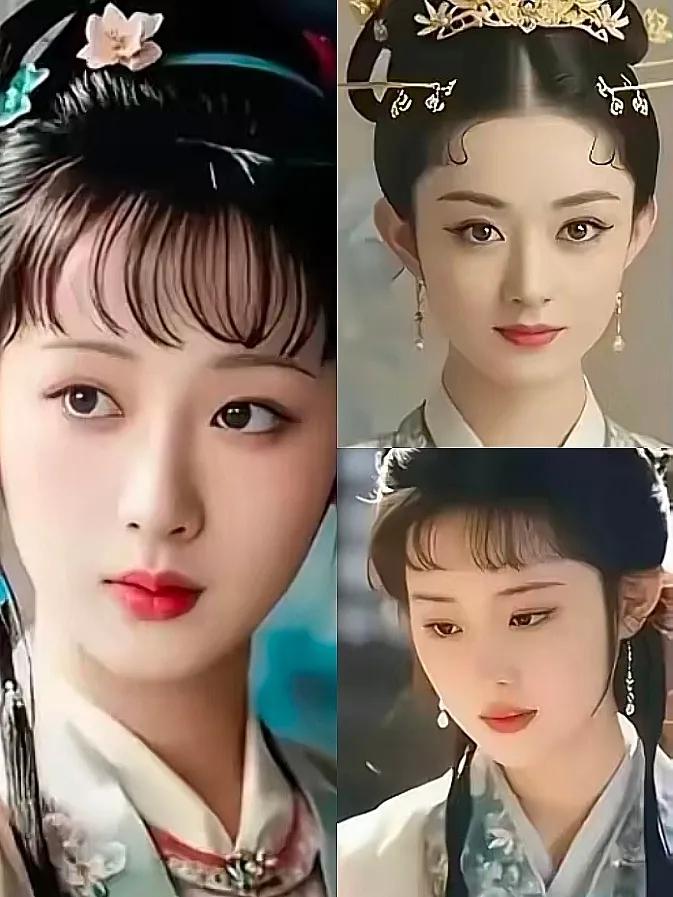

1979年,饰演潘金莲的廖学秋因为拍戏,和老公分别了六个月,她归心似箭,往家赶,想给丈夫一个惊喜,回到家后,就看到自己床上睡着另外一个女人,没有大吵大闹,只说了一句话:“把被子还给我。” 2024年《小小的我》剧组的化妆间里,70岁的廖学秋正对着镜子整理发型,助理提起她早年饰演的“潘金莲”,她笑着摇头:“那时候总怕演不好争议角色,现在回头看,那段经历倒成了我人生的‘试金石’。” 很少有人知道,“潘金莲”这个角色不仅让她在演艺界崭露头角,更让她在婚姻里遭遇重创。 而那句平静的“把被子还给我”,不是结束,而是她挣脱困境、重塑人生的开始。 1981年上海电影制片厂的片场,廖学秋正在拍摄《车水马龙》,镜头里她饰演的农村姑娘“菜花”,穿着粗布衣裳,挑着水桶在田埂上快步走,眼神里满是质朴与韧劲。 谁也想不到,一年多前,她还是个抱着陪嫁被子、带着儿子仓皇离开家的单亲妈妈。 1979年离婚后,她没沉溺在痛苦里,反而把所有精力都放在演戏上。 当时她刚从成都川剧院转型影视演员,为了抓住《车水马龙》这个机会,她提前半个月去农村体验生活,跟着农妇学插秧、喂猪,连说话的语气都练得跟当地人一模一样。导演后来评价:“廖学秋不是在‘演’菜花,她就是菜花。” 1979年接下“潘金莲”角色时,廖学秋刚结婚不久,儿子还未满周岁。这个角色争议性大,拍摄周期长达六个月,她犹豫过,但丈夫当时说“你放心去,家里有我”,让她下定了决心。 拍摄期间,她每天都给家里写信,字里行间满是对儿子的思念,还特意攒钱买了当地的手工虎头鞋,想等拍完戏带回家。 可谁能想到,满心欢喜的“惊喜”,最终变成了“惊吓”——推开家门看到那一幕时,她后来在访谈里说:“脑子嗡的一声,但我告诉自己不能哭,一哭就输了。” 那床被子是母亲留下的陪嫁,绣着缠枝莲纹样,对她而言是“最后的体面”,所以她只要回了被子,带着儿子头也不回地离开。 离婚后的日子,廖学秋面临的不仅是生活压力,还有外界的议论。 1980年代初,单亲妈妈还不被普遍理解,有人说她“太强势,留不住男人”,也有人劝她“找个条件好的再婚,别苦了自己和孩子”。 但她没被这些声音影响,反而把压力变成动力: 1984年,她参演《黄桥决战》,饰演革命女性张琪,为了贴近角色,她查阅了大量抗战资料,还特意学习了射击; 1986年《十五的月亮》里,她演活了敢爱敢恨的“丽丽”,凭借这个角色获得业内关注; 1985年,她正式调入峨眉电影制片厂,从“借调演员”变成“主力演员”,事业终于步入正轨。 1996年,廖学秋获得“四川省十佳演员”奖,领奖台上她特意提到了儿子:“我儿子总说‘妈妈,你演戏的时候眼睛在发光’,是他给了我坚持下去的勇气。” 生活里,她既是严母也是慈母——儿子小时候调皮,她会耐心讲道理,从不用打骂解决问题;儿子上中学后,她再忙也会陪儿子参加家长会,还会和儿子一起看自己演的戏,听儿子提“改进意见”。 在她的教育下,儿子不仅成绩优异,还特别懂事,长大后成了一名工程师,母子俩感情一直很好。 进入21世纪,廖学秋依然活跃在荧幕上,从《苍天在上》里的复杂女性,到《冬天不冷》里的智慧母亲,再到《星汉灿烂·月升沧海》里的长辈角色,她饰演的每个角色都鲜活立体。 2024年的《小小的我》中,她饰演社区里的热心老人,戏份不多却让人印象深刻。 有人问她“这么大年纪还拍戏累不累”,她总是笑着说:“演戏是我一辈子的热爱,只要身体允许,我就会一直演下去。” 如今70岁的廖学秋,依然保持着规律的生活,每天会练半小时川剧基本功,保持身段和气息;闲暇时喜欢看书、养花,偶尔还会和儿子一起去旅行。 回望1979年的那场变故,她早已释怀:“那句话不是赌气,是我对自己的提醒——无论遇到什么事,都要守住尊严,守住热爱。” 现在的她,活成了自己想要的样子:有热爱的事业,有孝顺的儿子,有平静的生活,正如她自己所说:“人生没有白走的路,每一步都算数。” 主要信源:(南方娱乐网——“中国第一寡妇”廖学秋:4岁失去父母,25岁离婚,69岁孤身一人)