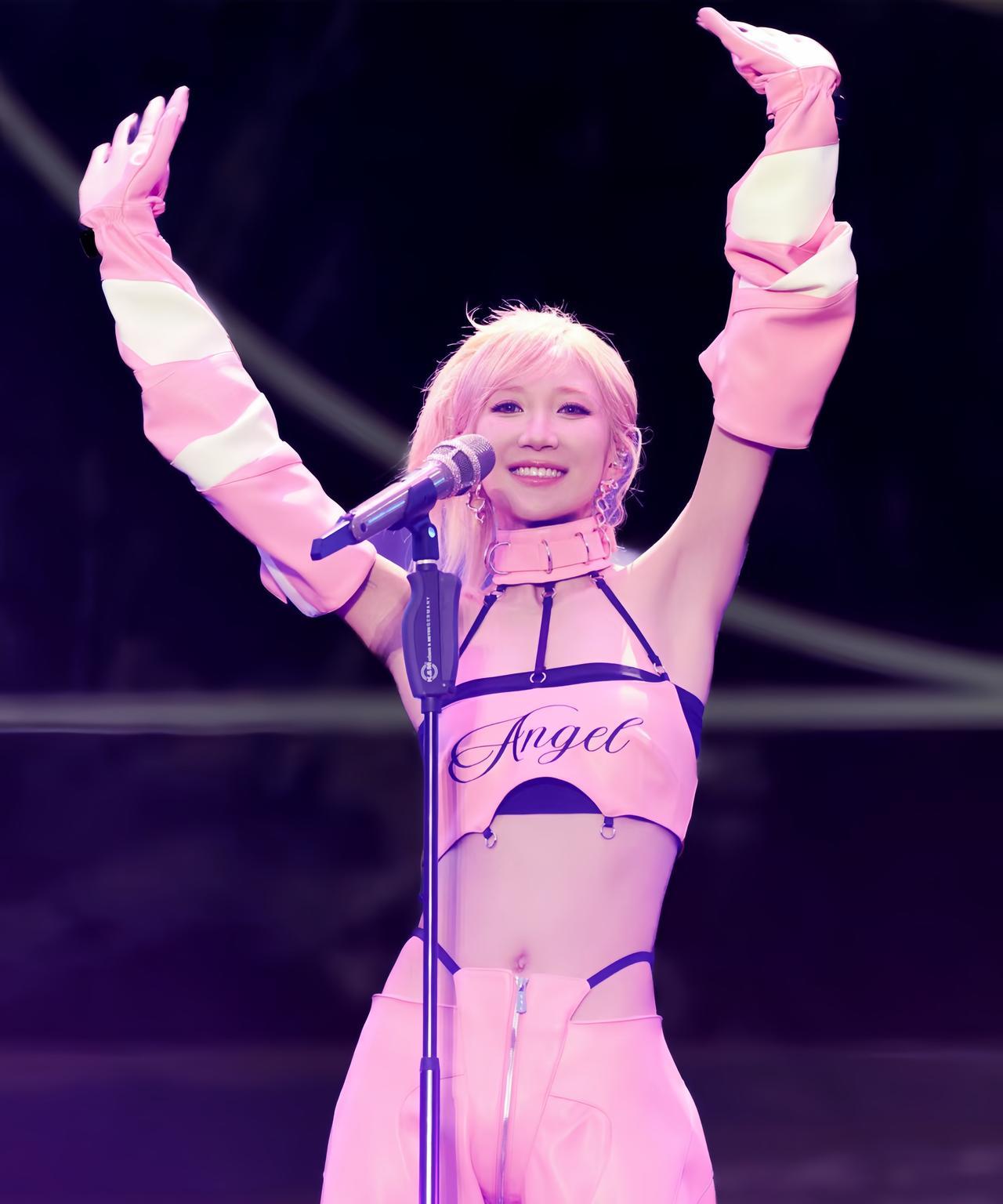

1992年5月,56岁的余秋雨在婚礼上郑重说道:“我们暂时不要孩子,先要把前妻的女儿抚养长大。”话音落下,满堂宾客一时静默,面面相觑。 1992年上海锦江饭店那场婚礼,余秋雨56岁,马兰30岁。台下坐着的宾客本来都是笑脸,直到余秋雨拿着话筒说了句“暂时不打算要孩子,先专心把前妻的女儿带大”。 现场一下子安静了,有人交头接耳,有人愣着没说话。马兰没抬头,但把余秋雨的手握得更紧了些。 那时候马兰刚拿梅花奖,是黄梅戏顶尖的角儿;余秋雨是上海戏剧学院院长,写的《艺术创造工程》被圈里人捧成“解剖艺术的手术刀”。两个人站在一起,有人说才子佳人,也有人嘀咕“差26岁,能靠谱吗”。 他们认识是在1989年。马兰排《遥指杏花村》,有人递给她一本《艺术创造工程》。她读得上头,以为作者是个老先生,托人送戏票请来看戏。结果余秋雨到后台一看,才四十出头,文质彬彬。马兰当场笑说:“还以为您白胡子飘飘呢!”余秋雨也接得快:“你台上那几步走,比我书里写的还活。” 那时候余秋雨刚离了婚,带着个八岁女儿。马兰正红,但一点没犹豫。她后来跟朋友说:“感情来了,谁还掐着指头算岁数?” 结婚后马兰从安徽搬到上海,奖杯收进柜子,客厅摆的是女儿的蜡笔画。余秋雨熬夜写《文化苦旅》,马兰就泡胖大海放他桌边。她排戏时,常收到他毛笔写的唱词建议,纸笺摞起来像一沓情书。 94年冬天,女儿发高烧,余秋雨冒雪抱去医院,马兰在家把孩子的棉袄拆了重缝,针脚细得像戏服上的刺绣。第二天孩子醒了,看见床头摆着纸折的梅花,花瓣上写着“早日康复”——这花女儿一直留着,后来她也学了戏。 外面闲话没断过。有报纸登照片说“马兰甘为余秋雨当配角”,拍的是她给他整理衣领。马兰没恼,反而拉他去安徽乡下录老艺人唱段。她说:“戏根在民间,不扎深就没魂。” 03年非典,余秋雨困在北京,马兰自己开车送药。过检查站时被拦下,她开口唱了一段《夫妻观灯》,哨兵听愣了,挥挥手放她过去。事后她笑:“唱戏比通行证好使。” 2015年上海书展,有人问余秋雨哪本书最得意,他指指后排的马兰:“最成功的作品,是她。”那时马兰鬓角已有白发,正低头给读者递书,笑得温和。 这两年两人在合肥开了间书斋,叫“兰室雨轩”。晚上常一起读《牡丹亭》,余秋雨写“情之所至,生者可以死”,马兰接一句“亦可以无子而终成眷属”。 他们没要孩子,但一起带大的女儿如今已是黄梅戏非遗传承人。 【消息源自:《马兰与余秋雨:才子佳人的戏里戏外》2018年6月 南方人物周刊】