河南开封,男子是服务员,每月工资5000多,有天他查个人所得税,发现一家跟他八竿子打不着的建筑公司,每月都给他打4000多块钱,连续打了1年,奇怪的是,虽然显示到账,但他卡里从来没收到过这笔钱,男子怀疑自己信息被冒用了,建筑公司的解释却让他并不买账。

李先生在一家餐馆做服务员,每月工资5000多元。某天,他登录APP查看个人所得税情况时,发现了一件离奇的事。

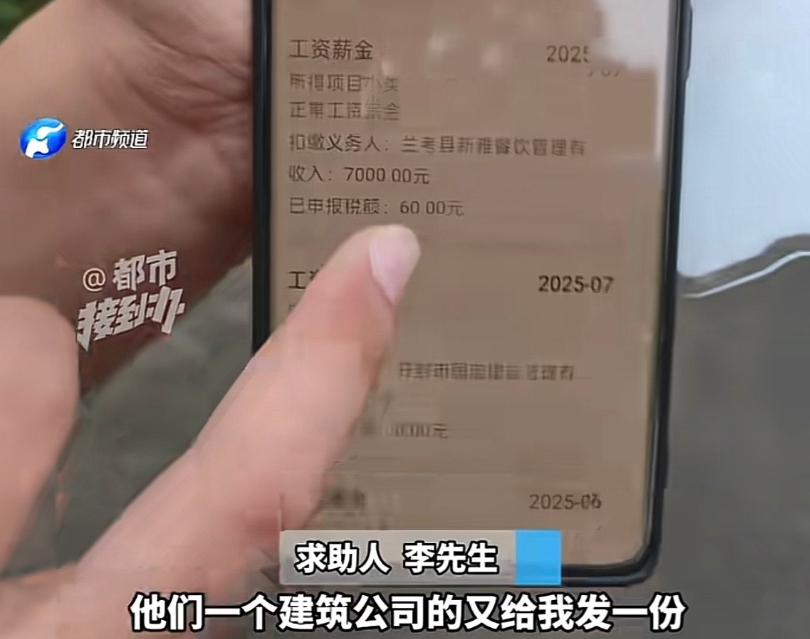

APP页面显示他有两笔收入,除了在餐馆当服务员的工资,还有一家建筑公司每月往他银行卡上打4000多元,且这种情况持续了整整一年。 李先生十分困惑,自己明明只有一份工作,怎么会冒出两份工资呢?而且他和那家建筑公司毫无关联,对方怎么会知道他的银行卡号?更奇怪的是,虽然APP显示那4000多元已入账,但他实际上从未收到过这笔钱。

李先生越想越害怕,怀疑自己的身份信息被人冒用了,于是赶忙找记者帮忙调查真相。

记者联系上建筑公司负责人,对方解释说,李先生的姐姐在他们公司工作,姐姐不会办理银行卡,之前曾用李先生的卡收过一次工资。

李先生听后追问道:“那我姐就用了一次卡,你们为啥连续一年都报我的工资?”负责人支支吾吾,解释不清,只说可能是财务人员图省事,把李先生当成了“固定员工”上报。

李先生这才明白,原来姐姐当年为帮工友代班,借过他的银行卡收工资,没想到建筑公司财务没核实清楚,就把他列为了公司员工。

这一年里,李先生的个人信息在税务系统里被“上班”记录,可他本人既没拿到钱,也没享受过任何员工福利。

这让李先生十分生气,他工资没多拿,税却可能多交了。他担心,万一以后买房贷款,银行查看他的流水,发现他在两家公司上班,会不会认为他收入造假?更让他害怕的是,个人信息被滥用,哪天突然背上莫须有的债务。

经过记者协调,建筑公司负责人当场承诺,会立刻取消李先生的工资流水。没过几天,李先生再查APP,那笔莫须有的4000多元工资果然消失了。目前,税务部门已介入调查。

类似的事情并非个例。有人说,自己入职某公司没几天就离职了,可公司却连续申报了他3个月的工资,而且过了好几年他才发现。后来公司按申报金额给他补发了工资,不然他就举报公司偷税漏税。

还有人说,自己一个朋友注册公司,把他填写成了员工,他毫不知情,还莫名其妙领了一年的“工资”。等到交个人所得税时,才发现多出了这笔收入。他马上联系朋友,让朋友删除了他的信息,多交的个税也由朋友承担,所幸事情进展顺利。

从法律角度来看,李先生的遭遇涉及多项法律问题。

《个人所得税法》第2条规定,个人取得工资、薪金所得应当缴纳个人所得税,纳税人需如实申报收入,扣缴义务人(如用人单位)要按月或按次预扣预缴税款,并向税务机关报送扣缴申报。

建筑公司未经李先生同意,持续一年将他虚列为员工并申报工资,这是伪造收入信息的违法行为。用人单位有义务确保申报信息的真实性,而建筑公司通过“借用”李先生银行卡虚报工资,既侵犯了李先生的纳税权益,比如可能导致他多缴税款或影响征信,也扰乱了税收征管秩序。税务部门介入调查,正是依据该法条对“如实申报”的强制要求。企业不得通过虚列人员、虚构收入逃避纳税义务或套取政策红利,例如虚构员工数量骗取税收优惠。

《个人信息保护法》第13条规定,处理个人信息应取得个人同意,或存在法律规定的特殊情形(如为履行法定义务、处理紧急情况等)。

建筑公司擅自使用李先生的银行卡信息申报工资,属于对个人信息的非法处理。即便李先生姐姐曾短暂使用其银行卡,公司也应在后续申报中核实员工身份,而不能“默认”持续使用。该法条要求企业处理个人信息时必须具备合法基础,而本案中建筑公司的行为既无个人明确同意,也不属于法律允许的特殊情形,是典型的“未经同意处理他人信息”的侵权行为。李先生担忧身份被冒用、债务风险,这正是个人信息泄露的潜在危害。

李先生的遭遇提醒我们,个人要定期核查个税APP信息,发现异常收入及时申诉;企业则要严格审核员工信息,避免因“图省事”触碰法律红线。

信源:都市报道 2025-9-15

评论列表