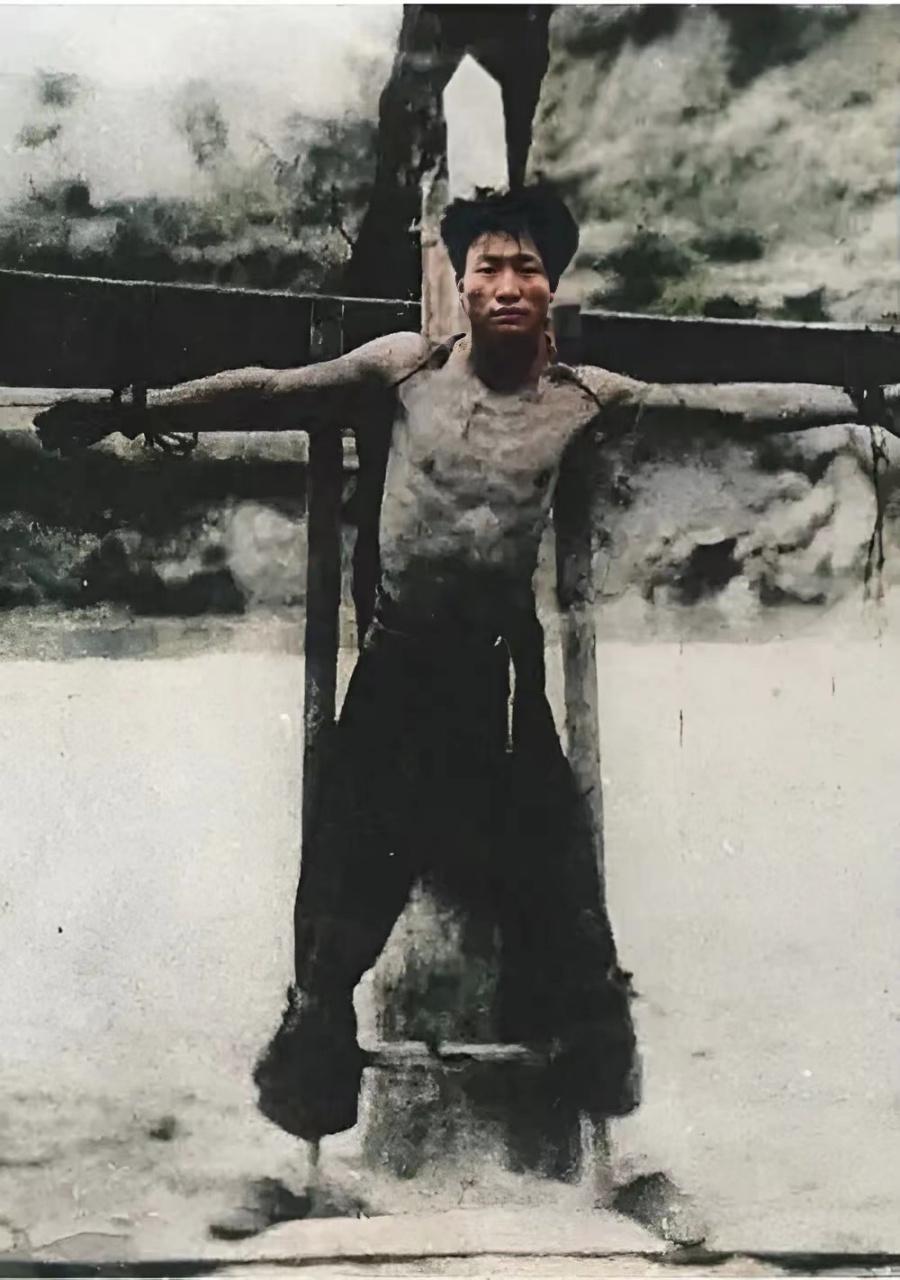

1950年土改运动期间,福建周宁的土改工作人员在地主家的墙缝里发现了这张旧照片,从而揭开了一段悲壮的英雄往事。 时间回溯到 1950 年,那年福建周宁搞土改,工作人员在一户地主家的墙缝里,意外找到了一张特殊的旧照片。 照片里的年轻人身着军装,胸前一枚红星徽章格外醒目,那双眼睛亮得像淬了火般锐利,他,正是牺牲多年的红军营长凌福顺。 谁能想到,这是他留在世上的唯一影像,还是敌人在他牺牲前为邀功强行拍下的。 凌福顺走上革命路,从不是一时冲动,而是苦难生活逼出来的活路。 1912 年的周宁莲地村,凌福顺降生在一个一贫如洗的家庭,一间四处漏风的土坯房是他们的容身之所,而他从襁褓时期起,就伴着母亲的脚步踏上了乞讨之路。 13 岁那年,贫病交加的母亲走了,为了活下去,家里租种地主三亩薄田,背着 “八斗租” 的沉重负担。 有年天旱欠了租,地主家丁闯进门抢走唯一能下蛋的老母鸡,太爷爷当场被气死,这份仇恨刻骨铭心,在他心里悄然埋下了反抗的种子。 19 岁的凌福顺,实在没办法了,为了能填饱肚子,只好加入了伪常备中队。 但他很快就看清了这队伍的真面目:他们根本就是地主和日本势力的爪牙,整日里抢粮食、抓壮丁,把百姓欺负得苦不堪言。 他偷偷接济被抢粮的老婆婆,结果挨了一顿毒打。这顿打,让他彻底认清了旧军队的真面目。 就在他迷茫之际,地下党员郑佛前找到了他。一本《共产党宣言》,让他把个人仇恨升华为阶级觉醒:要让穷人过上好日子,唯有革命一条路。 凌福顺的战斗智慧,从来不只在战场上。对他来说,最厉害的武器是群众,最坚固的铠甲也是群众。 1932 年,凌福顺终于下定决心,带着 3 支枪和 5 名志同道合的战友冲出伪军队伍,加入了周墩地下组织。 而他们的第一次行动,就是为百姓出头:端掉伪军粮库,将所有粮食都分给了饥寒交迫、濒临饿死的乡亲们。 他深入农村发动群众打土豪,用筹来的钱买枪支,还不断策反伪军里出身贫苦的士兵,队伍就这样慢慢壮大起来。 他敢独自扮成农民,借口追母猪,大摇大摆闯进敌营侦察装备。有人问他怕不怕,他笑着说:“怕啥?我有群众呢!” 国民党重兵 “围剿” 时,他带着部队在山区和十倍于己的敌人周旋,全靠百姓的掩护和支持。 凌福顺和乡亲们之间,这份能托付生死的情分,从来都不是单向的奔赴,而是彼此的守护。 1936 年,凌福顺在浦源村执行侦察任务,不料被叛徒出卖,敌军一个连随即包围了村子,眼看乡亲们要受牵连,他当即主动开枪吸引敌人注意,把追兵引向自己,最终因寡不敌众被捕。 二十多天的关押里,敌人的鞭子抽了又抽,老虎凳压了又压,把他折磨得浑身是伤,可酷刑没能撬开他的嘴,他始终没吐露半个字。 临终之际,浑身是伤的凌福顺看向围观的乡亲们,哪怕声音已经嘶哑,仍用尽全部气力喊道:“乡亲们!别害怕!共产党会回来的!穷人早晚有出头的日子!” 敌人想借镜头定格他的屈服,可拍下的却是革命者不屈的眼神。这张照片彻底打破了敌人的如意算盘,没做成功劳簿,反倒成了后人铭记英雄的窗口。 如今走进周宁县革命纪念馆,就能看到这张照片静静安放着,一旁的展柜里,还摆着他当年用来割粮库铁丝网的砍柴刀。 与此同时,他牺牲的那片土地上,纪念碑也早已竖起,与馆内的遗物共同缅怀英雄。 照片、遗物和纪念碑并肩而立,诉说着一个年轻生命如何把敌人的羞辱,变成了永恒的精神图腾。 对此,你有什么看法呢?