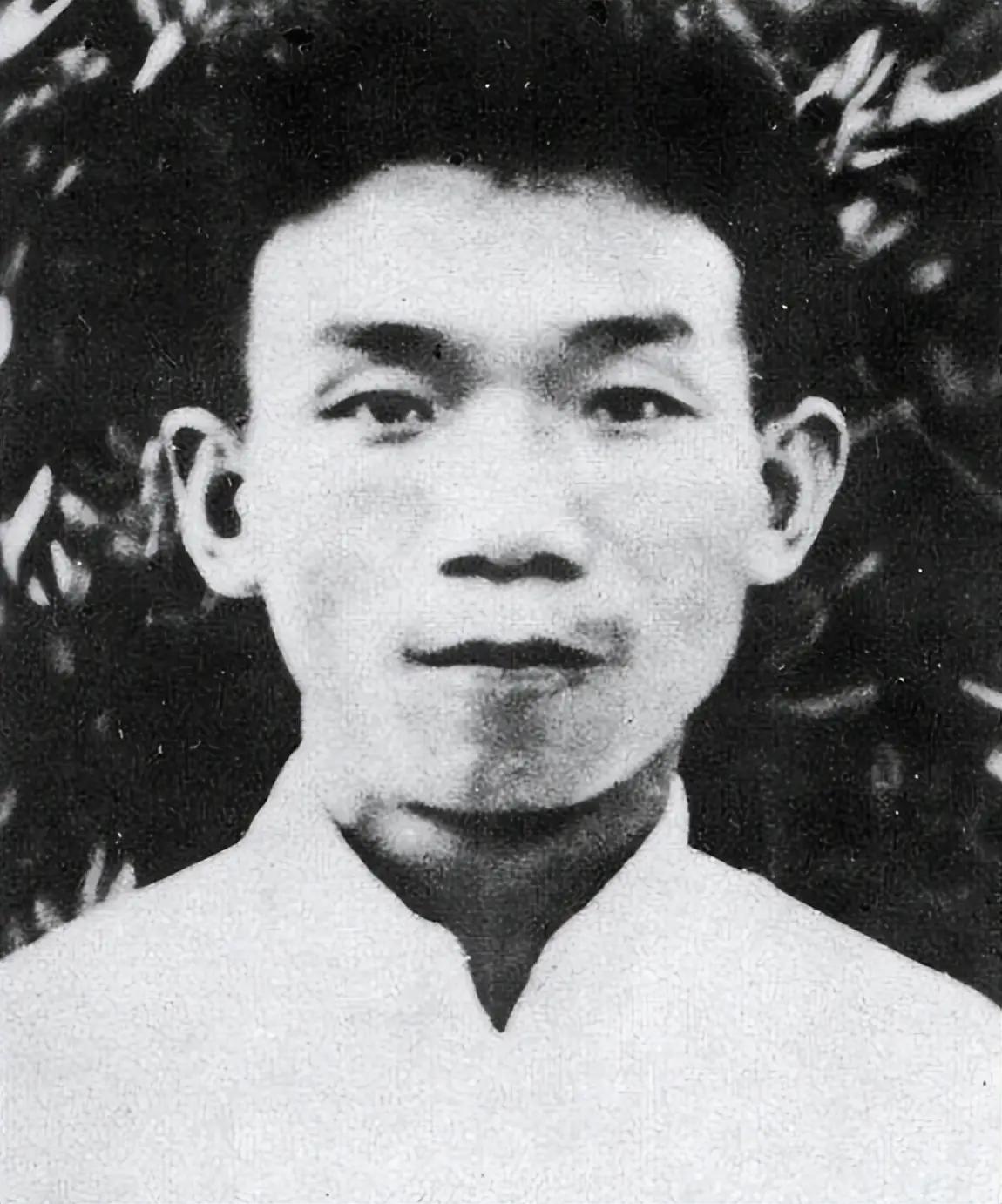

1949年9月,有人在苏门答腊的丛林里发现了一具中国男子的尸体,经过辨认后,确认此人正是“以笔为枪”的爱国文人…郁达夫。 1949 年,有人在苏门答腊的丛林里发现了一具遗骨,旁边躺着本破旧的中文笔记本。 翻开第一页,“我的祖国即将解放” 这行字赫然在目。 这成了一个谜题的开端:是什么力量,能让一位大文豪,最终像战士般倒在异国他乡的密林里? 在拿起武器对抗世界之前,郁达夫的笔,先成了解剖自己的手术刀。 21 岁时,他写出中国第一部白话短篇小说集《沉沦》。 这本书震动文坛,从不是因文笔有多优美,而是它赤裸裸撕开了一个时代知识分子的精神困境,那是毫不留情的自我剖析。 后来他在诗里写过 “曾因酒醉鞭名马”,这话听着满是文人风流,可藏在背后的,其实是他对自己才华被白白浪费的懊悔。 又写 “生怕情多累美人”,藏着对与孙荃、王映霞复杂情感的痛苦反思,那段最终公开互撕的感情,成了他心头拔不掉的刺。 敢直视自己 “沉沦” 的人,才敢直视整个民族的沉沦。这份清醒的痛苦,很快从内心烧向了外部世界。 1931 年,左联五作家惨遭杀害,整个文坛一片肃杀之气,可就在这人人自危的时候,郁达夫偏要迎着枪口往上冲。 他在酒馆墙上题诗抗议,朋友劝他快跑,他却吼着要看子弹快还是笔快。这股疯劲,连鲁迅都称他是必要的 “疯子”。 三个月后,他干了更 “疯” 的事:把那首抗议诗直接刻在富春江严子陵钓台的悬崖上。他要把这不屈的姿态刻进山河,让历史作证。 这一刻,他成了戴笠眼中的钉子,也成了鲁迅口中 “新文学的扛鼎之人”。 当周作人那样的文人选择 “跪着生” 时,他毅然选了 “站着死”。 战火烧起,他的战场也随之迁移。 他奔赴福建前线当战地记者,差点被日军炸弹炸死,在《抗战日记》里他写道:“这个民族不能灭,我愿意为它死。” 他的文字在炮火中被翻印 26 次以上,重庆版印量高达 8 万册,在那个纸张比金子还贵的年代,这简直是奇迹。 他赴南洋后在新加坡成为抗日文化领袖,新加坡沦陷后流亡印尼苏门答腊,化名 “赵廉” 以酒厂为掩护。 仗着一口流利的日语,他大胆周旋在日本宪兵堆里,还借着翻译的身份作掩护,就在敌人的眼皮子底下,悄悄救走了几百名华侨和抗日志士。 日本投降后,他本可以回国,却选择留下支持印尼独立运动。他对印尼朋友说:“你们的自由,也是我国人的光荣。” 他的抗争早就跳出了国界的局限,目光直直对准了世间所有的不公与压迫这也难怪有人批评他 “卷入印尼政治”,可在他眼里,对自由的追求从没有国籍之分。 现在回到他生命的最后一刻,1945 年 8 月 29 日晚,荷兰殖民军以 “中共间谍” 的嫌疑将他秘密逮捕,最终在苏门答腊丛林中将他杀害。 法医推测,他死前或许遭受过拔指甲之类的酷刑。他的死印证了一点:他的存在,本身就是对一切非正义力量的威胁。 那本破旧的笔记本上,“我的祖国即将解放” 几个字力透纸背,这成了他献给祖国、也留给世人的最后 “作品”。 这个不安分、不甘沉默的 “疯子”,用一生诠释了文人风骨,最终活成了历史悬崖上的一座丰碑。 对此,你有什么看法呢?