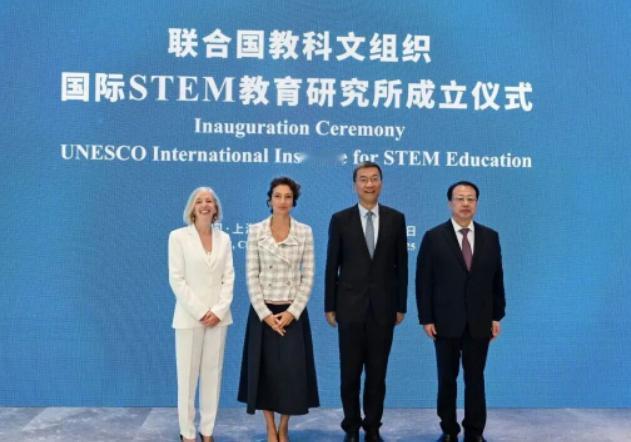

重大信号! 联合国机构迈出向中国迁移第一步,全球治理正在选择中国。 9月27日,多家媒体发布消息称,中国已经与联合国达成一致,承诺支持联合国开发计划署将全球可持续发展中心设立在上海。9月21日,联合国教科文组织下属的国际STEM教育研究所正式在上海成立,标志着联合国教科文组织一类中心首次落户在美欧之外。 今年6月联合国教科文组织第42届大会上,讨论在上海设这个研究所时,硬是创了大会单项议题发言国数量的纪录,最后决议通过时会场掌声响了半分钟,不少国家代表还主动跑过来跟中国代表团握手道贺。 为啥这么多国家挺中国?看看中国STEM教育的成绩单就知道了。今年7月同济大学发布的《全球STEM教育发展指数2025》里,中国以85.46分稳居全球第二,仅次于美国。 但比排名更亮眼的是中国的实践模式——咱们搞STEM教育不是搞精英小圈子,而是走规模化、系统化路线。 更关键的是,中国搞STEM教育不藏私。去年咱们跟教科文组织合作搞了23期线上培训,帮120多个发展中国家培训了3000多名STEM教师,还向非洲国家捐了200套科学实验设备。 这次研究所落地后,第一个行动计划就是帮东南亚和非洲国家开发本土化STEM课程,甚至要专门设女童STEM教育奖学金。这种"授人以渔"的实在劲儿,比欧美国家空泛的援助承诺管用多了。 现在全球都在抢科技人才,发展中国家更是急得上火,中国这套能落地、可复制的教育模式,正好挠到了他们的痒处,自然没人会反对。 再看联合国开发计划署的全球可持续发展中心,这事儿更不是临时起意。9月25日美国纽约,商务部部长王文涛刚跟联合国副秘书长、开发计划署代理署长徐浩良见了面,俩人当场签了《关于在上海设立全球可持续发展中心的合作意向声明》。 徐浩良在会上说得很实在:"这是双方合作的新里程碑,希望中心能赶紧落地,把中国高质量发展的经验分享出去。" 这话背后是四十多年的合作底子——从改革开放初期帮中国搞农村改水项目,到现在共同推进绿色转型,开发计划署跟中国打了四十多年交道,比谁都清楚中国的实力。 今年8月双方刚敲定第十周期国别方案,未来五年要重点搞绿色经济、数字普惠这些领域,上海这个中心就是方案的"实体化载体"。 上海也确实有当这个中心的底气。现在上海的新能源汽车保有量已经突破150万辆,占汽车总量的1/3,全球城市里排第一;全市832座公园连成片,人均绿地面积达8.8平方米;碳排放配额累计交易量超481万吨,绿色金融规模占全国1/4。 现在全球南方国家最头疼的就是怎么在不牺牲环境的前提下搞发展,中国通过上海临港、苏州工业园这些案例,证明了"绿水青山就是金山银山"不是口号,而是能算得清的经济账。 这个中心一落地,就能把这些案例做成标准化方案,比如帮东南亚国家搞光伏产业园规划,给非洲国家设计数字农业系统,这些都是发展中国家急需的"操作手册"。 其实这俩机构落户上海,本质上是全球治理体系的一次"重心转移"。过去几十年,国际组织的核心机构大多扎堆欧美,但现在全球问题越来越复杂,气候变化、教育公平、发展失衡这些事,光靠欧美那套"说教式治理"根本解决不了。 就像STEM教育,欧美搞了几十年还是小众教育;可持续发展更是喊了多年,全球碳排放还在涨。 而中国不一样,咱们擅长把全球议题转化为具体行动——搞STEM教育就建100个国家级示范区,搞绿色发展就推"双碳"行动方案,这种"问题导向"的做事风格,正好补上了全球治理的"执行力短板"。 还有个关键点不能漏,中国始终把自己摆在"发展中国家"的位置上。这次两个机构落地,都明确要重点服务全球南方国家。 国际STEM教育研究所要在三年内帮50个发展中国家建立STEM教育评估体系,可持续发展中心则要搞"南南合作案例库",把中国的光伏、高铁、数字支付这些技术方案打包共享。 这种"同频共振"的姿态,比欧美国家居高临下的援助更受欢迎。就像坦桑尼亚教育部长在教科文组织大会上说的:"中国知道我们真正需要什么,而不是把他们的模式硬塞给我们。" 说到底,联合国机构迁华不是什么"外交胜利",而是实力说话的结果。中国用几十年时间把自己的STEM教育搞到全球第二,把上海建成可持续发展的标杆城市,这些实打实的成绩,比任何外交辞令都有说服力。 现在全球治理就像一艘在迷雾中航行的大船,各国都在找靠谱的舵手,中国手里拿着"执行力"和"解决方案"这两张船票,自然会成为越来越多国家的选择。 接下来就看这两个机构怎么落地运作了,要是能真把中国经验变成全球公共产品,那以后联合国机构往中国迁,恐怕会成为常态。