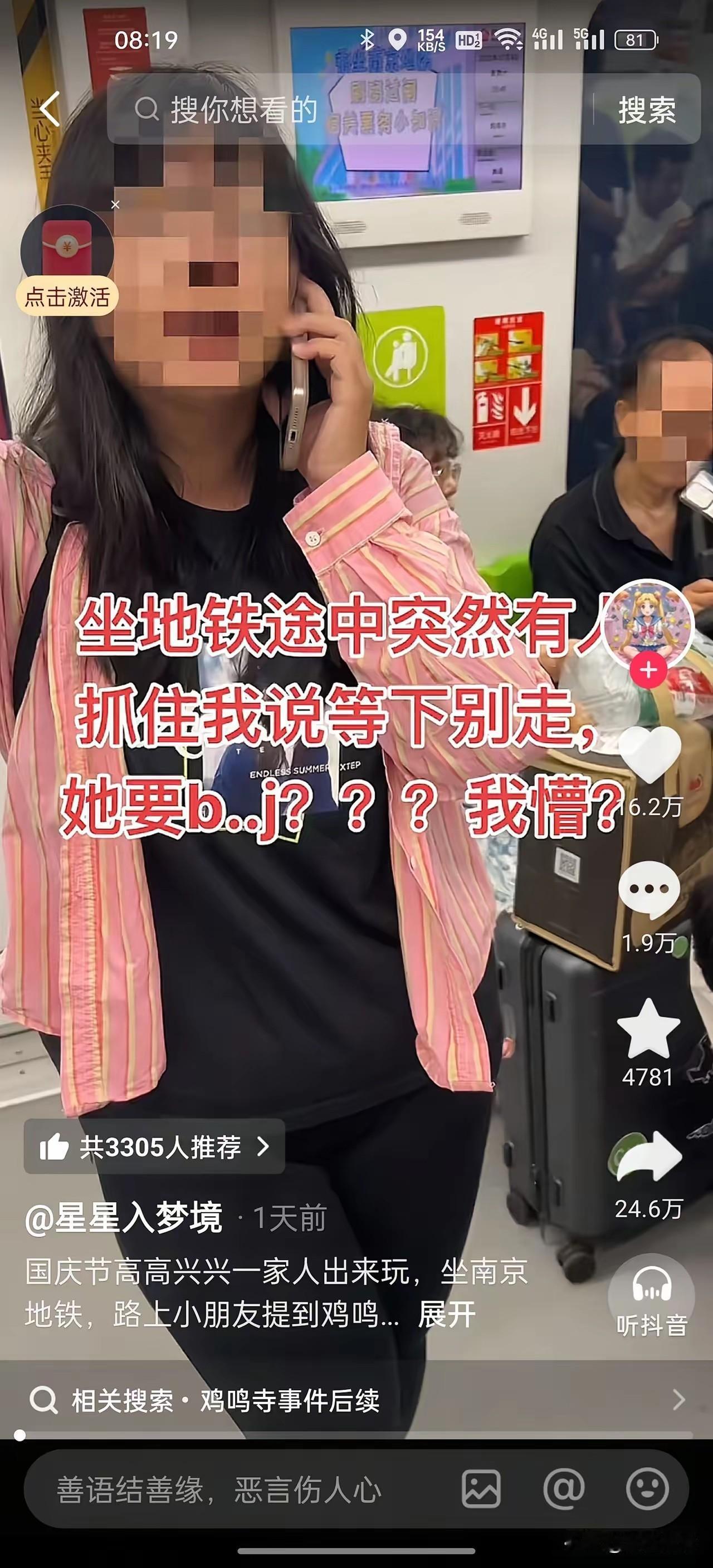

一场地铁闹剧背后:别让偏见给“特殊群体”贴错标签 “鸡鸣寺”怎么惹着你了?这女的就因为听到路人在地铁上说了南京鸡鸣寺就突然应激,要报警,说别人提到了她的职业,暗讽她,还要求别人下车,于是就吵了起来,飙脏话,评论区说是发病期。建议南京地铁加强安检,市民注意安全,当心精神病咬人。我先替鸡鸣寺报个警。 这事在网上传开后,不少人拿着“精神病咬人”的评论当笑话传,还有人真跟着起哄,说以后坐地铁得离看着“不正常”的人远点。可仔细想想,这场闹剧里最该被关注的,从来不是“鸡鸣寺躺枪”的荒诞,也不是所谓“加强安检防病人”的极端建议,而是藏在评论区里那股对精神障碍群体的偏见,比地铁里的争吵更让人难受。 南京鸡鸣寺本是香火鼎盛的古寺,多少人周末特意坐地铁去求个心安,“鸡鸣寺”这三个字在南京人的日常里,不过是和“新街口”“夫子庙”一样的地名。很难想象,只是一句随口提起的地名,会突然点燃一个人的情绪。视频里能看到她涨红了脸争执,嘴里蹦出的脏话里带着慌乱,与其说这是“故意找事”,倒不如说更像某种情绪失控时的本能反应。评论区有人猜测她正处于发病期,可紧接着的不是体谅,而是“当心咬人”的调侃和“加强安检”的建议——安检能拦住危险物品,难道能拦住一个人情绪里的崩溃?这种把“精神障碍”和“危险”直接画等号的想法,本身就是一种带着恶意的刻板印象。 想起之前在小区里遇到的张阿姨,她儿子患有双相情感障碍,平时按时吃药,待人温和,还会主动帮邻居拿快递。可就因为一次发病时在家门口哭闹过,后来总有邻居见了他就绕着走,甚至有老人私下叮嘱孩子“离那个疯子远点”。张阿姨说,最让她心疼的不是儿子的病情,而是别人看他时那种带着防备的眼神,好像他身上贴着“危险”的标签,永远摘不掉。其实像这样的群体,他们需要的从来不是特殊的“安检防范”,而是多一点理解——就像对待感冒发烧的人一样,知道他们此刻的失控可能是身体出了问题,而不是天生的“坏人”。 再说说“替鸡鸣寺报警”这个玩笑,背后藏着对事件本质的跑偏。真正该被讨论的,是当公共场合出现情绪失控的人时,我们该怎么应对?是像视频里那样和她争吵,还是有人能递一杯水,轻声安抚几句?地铁工作人员是不是能有更专业的处理流程,而不是只等着矛盾升级?至于那些调侃“精神病咬人”的评论,看似是随口一句玩笑,却在无形中加深了社会对这个群体的偏见,让更多正在和精神障碍抗争的人,因为害怕被歧视而不敢走进医院,不敢融入社会。 我们总说要“尊重每一个人”,可这份尊重不该在遇到精神障碍群体时就打折扣。一场地铁里的闹剧,与其当成笑话传播,不如多想想,如何用更包容的眼光看待身边那些“不一样”的人。毕竟,谁也无法保证自己永远不会面临情绪的崩溃,而当那一刻真的到来时,我们期待的是别人的指责和防备,还是一句温暖的“你还好吗”? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。