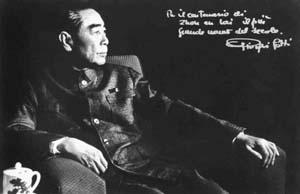

1973年,一名意大利记者对工作人员撒了谎,在我国拍下了一张不被允许的照片。后来这张照片被印刷了9000万张,在国外广为流传,这张照片也成为该记者一生中最为骄傲的照片。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 那年,意大利外交部长梅迪奇率团访华,摄影记者焦尔乔·洛迪混在随行人员中。他接到通知:可以进入人民大会堂见证意中两国外长会晤,但严禁拍照。 对洛迪来说,这好比让猎人放下猎枪,他表面应允,却把德国莱卡相机藏进了随身行李。 洛迪从小向往中国,尤其敬佩周恩来总理。当他走进人民大会堂,心跳加速,机会来了。他发现法国代表团刚结束会见,灵机一动向法国大使打听周总理会说什么外语。 得知总理法语流利,洛迪喜出望外,因为他自己正好精通法语。 眼看会见即将开始,洛迪面临难题:三四十人的代表团要逐一与总理握手,他排在队伍中间,根本没时间提出拍照请求。他悄悄从队伍中部溜到末尾,这样就成了最后一个与总理接触的人。 轮到洛迪时,他用法语坦白:总理先生,我有生以来第一次撒了谎。我答应不带相机,却偷偷带来了。接着诚恳请求:因为我可能再也不会有这样的机会为您拍照了。 周总理端详着这位中年白发的记者,幽默回应:“满头白发的人也会说谎吗?”随即笑道:“对有白头发人的请求,我是不会拒绝的。” 总理配合地坐在沙发上,洛迪迅速拍下第一张照片,但觉得总理视线偏低不够理想,他鼓起勇气请求重拍一张。 这时秘书在门口呼唤,总理闻声转头,目光投向远方。就在这一刻,洛迪按下快门,定格了传世之作《沉思中的周恩来》。 照片中,周恩来侧身倚坐沙发,左臂自然搭靠扶手,面容清癯而目光深邃,中山装领口别着鲜红的“为人民服务”徽章。整个画面透着暖色调,背后深色背景衬托出人物凝重神态。 危险随即而来,警卫注意到洛迪的违规行为,要求没收胶卷。机智的洛迪早已调包,假装不情愿地交出一卷空白胶卷蒙混过关。真正的胶卷被他贴身珍藏,12天后带回意大利冲洗。 作品在意大利《时代》周刊发表后震动西方世界,1974年,这张照片获得美国密苏里大学新闻学院“认识世界奖”。 评委会盛赞其“逼真地刻画出一位杰出政治家的形象,巧妙表现了人物的内在性格”。 最让洛迪动容的是,多年后他再见邓颖超时,这位总理夫人紧握他双手说:这是恩来生前拍的姿势和神情最好的照片之一。洛迪哽咽回应:这要感谢周总理。 这张照片的回归也充满传奇,中国驻意大利外交官高竹峰从洛迪处获得原版照片,交由同事王传斌带回国内。 王传斌将照片精心平放在行李箱底层,过关时紧张万分,生怕被查扣。顺利通关后,照片经新华社翻拍制作,终于在全国传播开来。 为何这张照片能深入人心?或许正因为它捕捉到了周恩来在特定历史时期的典型神态。那时总理已身患重病,却仍为国家前途呕心沥血。 令人唏嘘的是,洛迪最初通过使馆赠给中方的原版照片意外遗失。直到1997年拍摄《百年恩来》纪录片时,他才专程从米兰飞赴巴黎,将亲手冲洗的原版照片郑重交到周恩来侄儿周尔均手中。 从人民大会堂那个小心翼翼的谎言,到9000万张的发行奇迹,这张照片的命运与一位政治家的魅力、一位摄影师的执着紧密相连。 它超越政治立场,成为人类共同的艺术财富,向世界展示了一个东方政治家的品格魅力。 信息来源: 人民日报《〈沉思中的周恩来〉拍摄前后》 光明网《一张传世照片是怎样“回”到中国的》 人民政协网《周总理经典照片怎样“回”到中国?》 人民网《意大利著名摄影家焦尔乔·洛迪:他朝着中国的未来看》