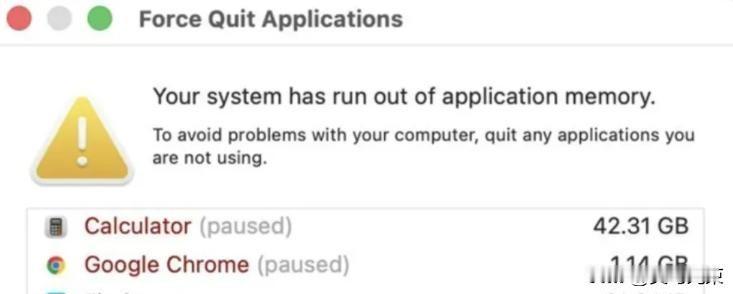

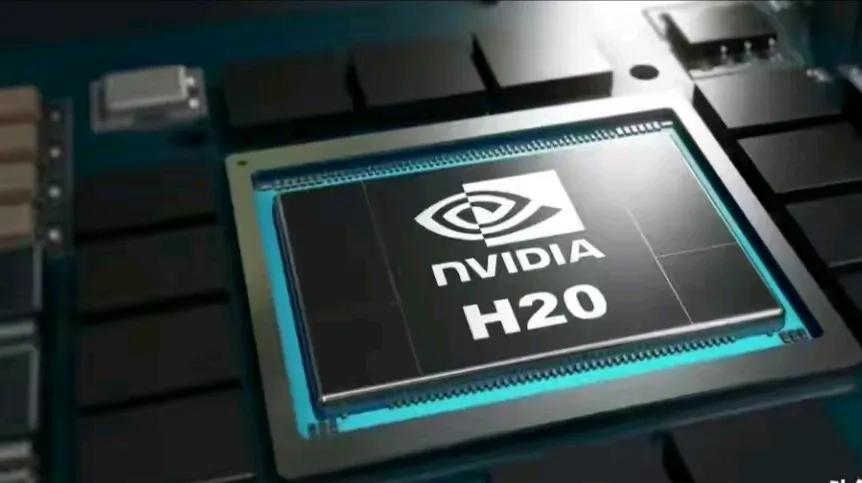

中国AI正在书写一部从一片空白到全球领跑的逆袭史诗,中国AI打破西方垄断,只是时间问题! 说句实在的,十几年前聊AI,咱们确实没啥底气,核心芯片、关键算法基本都得看西方脸色,那会儿真能算得上一片空白。 但你看现在,完全是另一番光景了,这逆袭的势头谁都挡不住,就说最关键的AI芯片吧,以前大家都觉得英伟达一家独大,咱们根本没法比,可现在不一样了,央视都报道过,国产的平头哥PPU芯片,好多参数都超过了英伟达的A800,跟更先进的H20都快看齐了。 还有华为的昇腾、壁仞的算力卡,全都拿得出手,不是单靠某一家,而是一群企业都在往上冲。 中国联通搞的那个三江源智算中心,光已签约的设备就有一千七百多台,算力卡两万多张,总算力都到三千多P了,这里面全是国产芯片撑起来的,你说这能不厉害吗? 再看技术创新这块,以前总有人说咱们只会模仿,可现在真不是这样了,杭州有家叫深度求索的公司,突然就放出个R1大模型,性能跟OpenAI的o1模型不相上下,而且成本还低得多,直接就让微软、英伟达这些巨头的股票跌了一万多亿美元市值。 连国外研究中国AI的教授都说,之前完全看走眼了咱们的创新能力。 这还不是个例,百度的文心一言、阿里的通义千问,还有好多国产大模型,现在在开源领域都是领跑的,不是跟在别人后面跑了。 国家数据局有个数更实在,全球AI专利里,咱们占了60%,这可不是吹出来的,是实实在在的技术积累,没有真东西哪来这么多专利? 更关键的是,咱们的AI不是光在实验室里厉害,早就落地到咱们过日子的方方面面了。 农业里,有个“万象耕耘”大模型,装了四千多万条农业知识,能监测土壤、预警天气,帮着农民种庄稼;工业上,智能工厂里的机器人1.7秒就能造一组电芯,缺陷率还特别低,安徽那个工业平台能帮着中小企业搞数字化转型,现在全国都建了三万五千多家智能工厂了。 就连吃饭都能感受到,上海有AI食堂,三千多种菜谱,能自己调口味和分量,服务千家万户。 还有看病,影像大模型扫一下就能查好几个器官的病灶,这些都是咱们实实在在能接触到的变化,不是飘在天上的概念。 为啥能发展这么快?首先政策上就给足了支持,国家早早就出了“人工智能+”行动意见,“十四五”规划里也把AI当战略产业抓,从基础研究到产业落地,一路都有指引,不是瞎闯。 然后咱们有人有市场,高校每年培养一大堆AI工程师,而且咱们人多、场景多,不管是手机支付还是智能导航,几亿人用下来,就能给AI模型喂足数据,让技术越练越熟。 更有意思的是,西方之前搞半导体管制,本想卡咱们脖子,结果反而逼着咱们更快地搞自主研发,现在看来,这招不仅没拦住咱们,反而帮咱们加速了。 可能有人还会说,西方现在还有些优势,这话没错,但差距确实在飞快缩小,2022年ChatGPT出来的时候,不少人还慌,觉得差距太大了,可才过了两年多,咱们的大模型就追上来了,芯片也突破了。 现在咱们有全球最完整的AI产业体系,2023年核心产业规模就有五千七百多亿,相关企业超过六百万家,还有四百多家国家级的专精特新“小巨人”企业在这个领域里发力。 数据产业规模都到五万八千多亿了,比“十三五”末翻了一倍还多,基础这么扎实,发展能慢得了吗? 西方的垄断不是一天形成的,但咱们打破垄断也不用等太久。 以前太阳能电池板、电动汽车,咱们也是从落后追上来的,现在不都成了全球领跑的?AI也是一个道理,有政策托底,有技术积累,有市场支撑,还有这么多愿意创新的企业和人才,加上已经在芯片、大模型、应用场景上的突破,现在已经不是能不能打破垄断的问题,只是时间早晚的事。 那些曾经觉得咱们不行的声音,现在已经越来越小了,看看身边的变化,想想这些实实在在的成就,就知道中国AI的逆袭史诗,还在往更精彩的地方写呢,打破西方垄断,真的不远了。

![ai做的路怎么样[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/6725515526679656310.jpg?id=0)