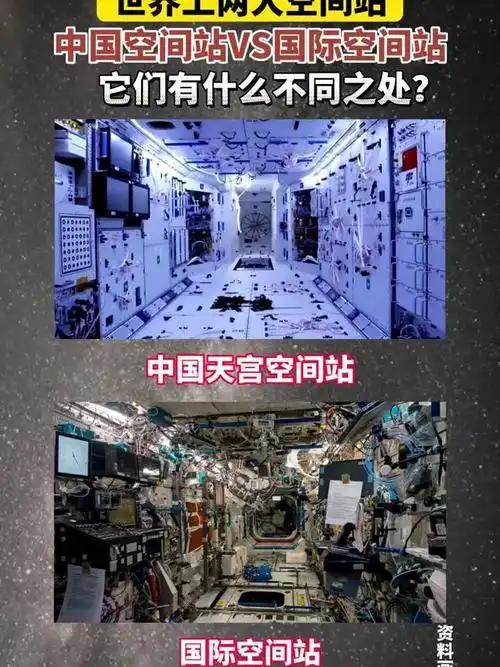

为什么大家都不咋提中国空间站了?因为没脸提,跟国际空间站差距太大!中国空间站可不是“没消息”了,而是从“大张旗鼓搞建设”,变成了“踏踏实实搞运营”。 有些人说中国空间站没人提,是因为不如国际空间站?这纯属把“工龄”当“实力”糊弄人,跟拿老破车的行驶里程,碰瓷新车性能一个道理。 先说说,被吹成“航天标杆”的国际空间站,这货1998年就开始拼凑,16个国家各自带零件过来组装,活像一群厨师凑钱开饭店,川菜师傅带辣油,粤菜师傅带酱油,最后凑出一桌没法下嘴的乱炖。 不同国家的舱体接口不兼容,俄罗斯的供电系统,跟美国的控制模块压根不搭界,为了凑合用只能拉一堆线缆衔接,舱内电线跟乱麻似的堆在头顶,宇航员转身都得小心翼翼,生怕碰断线路。 更要命的是这老平台早就一身毛病。2024年上半年刚修完俄罗斯舱段的漏气点,下半年美国舱的冷却系统又炸了,宇航员穿着舱外航天服修了三次才勉强稳住,NASA自己都承认“故障频率比预期高3倍”。 到了2025年更夸张,8月先是出现舱压异常,排查了半个月发现是欧洲舱段的密封胶老化,紧接着10月机械臂又卡住不动,最后查出是二十年前的老旧芯片烧了。 这哪是空间站,简直是个补丁摞补丁的“太空老破车”,每年光维修费就得砸进去20多亿美元,却连一半的实验设备都没法正常运转。 反观中国空间站,现在没那么多“发射成功”“对接圆满”的大新闻,是因为早过了“盖房子”的阶段,正踏踏实实“过日子”呢。 咱们的空间站从设计之初就没走拼凑的弯路,“天和”核心舱、“问天”实验舱、“梦天”货物出舱舱都是统一标准,接口、供电、数据传输全打通,舱内干干净净,连线缆都藏在壁板里,宇航员工作空间比国际空间站大了近一倍。 就拿再生生保系统来说,国际空间站靠电解水制氧,水利用率才80%,得靠货运飞船不断补给水,而中国空间站能把尿液、汗液都净化成饮用水,水再生率超过95%,理论上能实现“水自给自足”,这技术连NASA都私下打听能不能合作。 别以为“安静”就是没事干,中国空间站的实验密度,早就甩了国际空间站一条街。2025年上半年公开的实验清单里,光是“问天”舱的生命生态实验柜就种出了第三代太空水稻,结出的种子已经带回地面研究;“梦天”舱的流体物理实验柜还完成了微重力下的合金凝固研究,这对制造高端航空发动机叶片至关重要。 更实在的是国际合作,虽然美国一直卡着不让本国机构参与,但已经有17个国家的23个实验项目获批入驻,意大利的X射线探测仪、瑞士的蛋白质结晶实验都在正常运行,欧洲宇航员萨曼莎为了来中国空间站,提前两年就在中国学中文、练操作,这些可不是靠“凑数”能换来的。 那些喊“差距大”的,怕是只看新闻标题没翻NASA的内部报告。国际空间站原定2020年退役,硬生生拖到2030年,说白了就是没替代的,只能硬扛。而中国空间站刚进入运营黄金期,2025年还会发射巡天空间望远镜,到时候能实现“空间站跟望远镜共轨飞行”,这玩法连国际空间站想都不敢想——人家连现有设备都修不过来,哪有精力搞新花样? 再说了,航天领域的“存在感”从来不是靠新闻多少衡量的。当年国际空间站建设期也是天天上头条,现在除了故障新闻没啥动静;中国空间站现在没那么多噱头,是因为所有系统都稳定运转,宇航员每天按部就班做实验、出舱作业,这种“安静”才是真牛。就像家里的电器,天天出问题的才总被念叨,从来不出故障的反而容易被忽略,但你能说后者不如前者吗? 还有人拿“国际合作”说事儿,觉得中国空间站不如国际空间站“开放”,这纯属揣着明白装糊涂。当年中国想加入国际空间站,被美国以“安全理由”拒之门外,逼得咱们只能自己搞。现在中国空间站敞开大门,17个国家里既有发展中国家也有发达国家,倒是美国自己卡着脖子不参与,反过来骂咱们“不开放”,这逻辑简直可笑。 说到底,把“没热度”当成“不如人”,本质是被“老资格=强实力”的惯性思维带偏了。国际空间站就像当年的诺基亚,确实统治过市场,但架不住技术迭代;中国空间站是智能手机,虽然登场晚,但一出手就是代差级的优势。等2030年国际空间站真退役了,太空里就剩中国这一个空间站,到时候那些喊“差距大”的,怕是得换个说法了。 你见过哪个真有实力的选手总靠吆喝刷存在感?中国空间站现在的“沉默”,恰恰是航天实力扎实的证明。那些天天盯着新闻热度的,不如去看看两国空间站的实验成果清单——是修不完的故障记录好看,还是源源不断的科研突破实在?