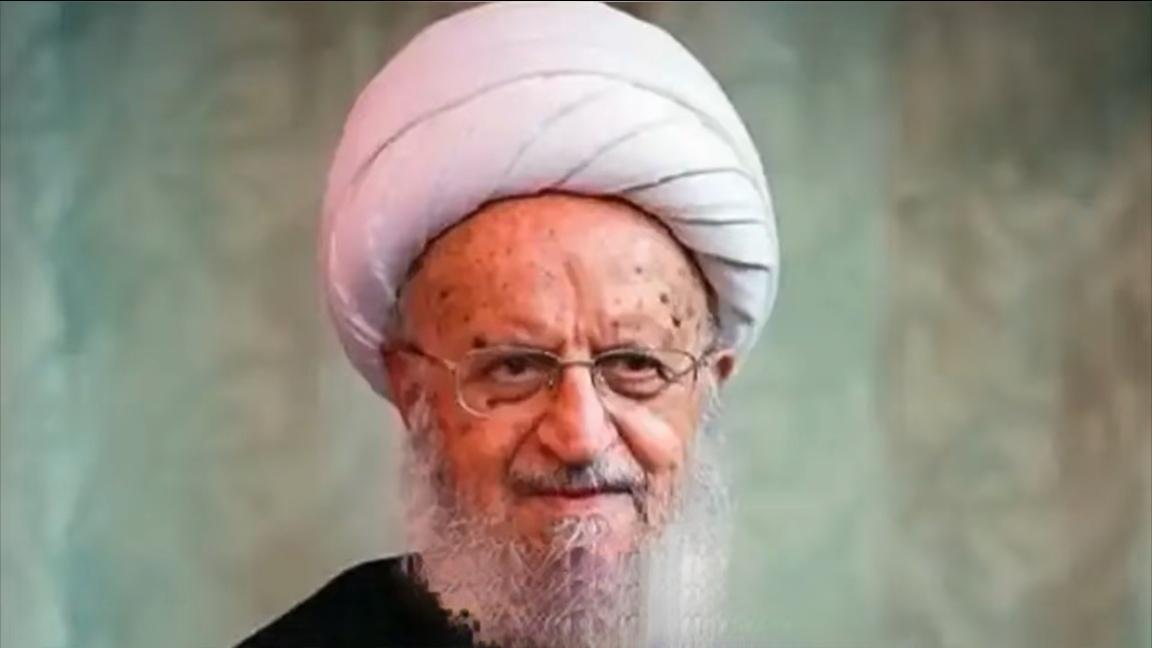

追杀令背后:中东仇恨循环的危险闭环 当伊朗资深什叶派神职人员以“真主的敌人”之名发布针对特朗普和内塔尼亚胡的宗教法令,这道被解读为“全球追杀令”的法特瓦,不仅是对美以领导人的死亡威胁,更折射出中东地缘博弈中仇恨循环的致命惯性。 这场追杀威胁的源头,是暴力逻辑的恶性循环。2020年美军无人机定点清除伊朗“圣城旅”指挥官苏莱曼尼,开启了单边武力对抗的潘多拉魔盒 ;2024年以色列承认定点清除哈马斯前领导人哈尼亚,进一步强化了“以暴制暴”的行事准则 。伊朗以宗教法令回应美以的暗杀威胁,本质上是用对方熟悉的暴力语言反击,却陷入了“报复—再报复”的死局。正如拉什迪事件所昭示的,1989年的法特瓦在33年后仍酿成刺杀惨剧,这种以宗教为名的仇恨动员,早已超越即时冲突,成为跨越代际的安全隐患。 追杀令的象征意义远大于实际执行可能,却暴露了法治框架的失效。伊朗曾试图通过司法途径追责特朗普,要求国际刑警组织发布通缉令,最终因“政治属性”被拒绝 ;如今转向宗教动员,实则是对国际正义体系的放弃。而美以对伊朗核设施的空袭、对他国领导人的暗杀威胁,同样践踏了国际法基本原则。当国家行为脱离规则约束,宗教法令与定点清除便成为替代司法的极端选项,最终只会让整个地区陷入“丛林法则”的混乱。 更值得警惕的是,宗教与政治的捆绑正在制造更广泛的安全危机。这道法特瓦虽非伊朗最高领袖直接发布,却凭借神职人员的宗教权威,将地缘冲突转化为全球穆斯林的“信仰责任”。这种动员方式模糊了国家行为与个人极端行动的边界,可能诱发零散却持续的暴力袭击。对特朗普和内塔尼亚胡而言,真正的威胁或许不在当下的严密安保,而在未来卸任后安保降级时,那些响应宗教号召的激进分子带来的“延迟报复”。 从山本五十六到苏莱曼尼,定点清除的历史早已证明,暴力无法终结对抗。伊朗的追杀令与美以的暗杀行动如出一辙,都是用极端手段解决矛盾的错误尝试。中东的和平破局,从来不在宗教法令的威慑或无人机的精准打击中,而在于对生命的敬畏、对规则的坚守,以及用对话替代仇恨的理性选择。否则,这场以“正义”为名的追杀,只会成为下一轮暴力循环的新起点。

评论列表